『続いて矢旗です。誉田別命は、渡 哲也さんです!』と。

一瞬シーンのザワザワ、クスクス。

『はっ

手元の資料には、“渡 勇さん”と、ちゃんと書いてあったのですが。

あーあ

二神(従者)の園田哲也さんと混ぜ混ぜになったものと思われます。

しかしながら!!

一部のファンの間では、渡さんと園田さんの副団長・同級生コンビが神のコンビを組む時には『今日は、渡 哲也コンビなんじゃね~』などと、実際に表現されているそうです。

・・・まぁ、何言っても言い訳だな~

今年4月の吉和競演は大江山ですが、以降の競演は矢旗になりそうです。

配役を大幅に変え、タイトルを狙います。

41歳、同級生コンビ。

多くの神楽団が保持している定番・人気演目ですが、ここでは上河内の滝夜叉を堪能してください。というご紹介です。

この日の結びです。

皆さんから多くの支持を得る大江山だからこそ、いつものメンバーで、いつも通りに舞いました。

いろんな都合があるのですが、拝見できて嬉しかったです。

三谷神楽団の打ち上げには、褒め言葉がありません。

ダメ出しキャッチボール。

しかもそのボールは、どこから誰に投げられるか分からないので、注意が必要です。

自分に飛んできたら素早く、誰かに回さなくては身が持ちません。

傍で聞いているとヒヤリドキリとするやりとりですが。

これも三谷の宮から始まり、三谷の宮へ帰ってくる、団員の皆さんの伝統なのかな、と思います。

中川康弘さんとは先輩・後輩のふかーーーい関係

『えー皆様、盛り上がってますか?』

『見えん見えん

2012,03,24 Sat 13:15

この日の朝、今年初めての鶯の声を聞きました。

『ケッキョン、ケキョン』とまだあどけない。

3回目を迎える弥生の神楽交流会。

春到来に、安堵の和やかな笑いが響きます。

本格的な競演シーズンの幕開けを前に、地元のみなさんに「今シーズンも頑張ってきます!」と意気込みを語る、熱い舞台です。

競演大会で優勝した実績もあります。

15年前ごろ現在の形に整えて舞い始めました。

奉納ではお馴染みの演目です。

実はその時習得したもう一つ別の演目が、たんすの中に仕舞われているそ

うです。

若手・新人が入団すると、まず、頼政の神を演じることが決まっています。

そうして、秋の奉納などで氏子の皆さんに披露します。

今回は市田直己さんと、初めて神を舞う齊藤由喜美さんのお二人でした。

あまり他の地域に持って出ることのない演目です。

紅白餅やら、コウタケ入りやら色々

様々な大会でよく顔を合わせる両団。

新舞・旧舞の枠を超えて、お互いに刺激し合い、高め合うお付き合いです。

新編・伊吹山(1演目目)

日本武尊の武勇伝を描く、3段完結編となります。

戦いに明け暮れた生涯の終わりに、妻・弟橘姫との永久の契りが結ばれます。

生では得られなかったものを、死でやっと得ることができたんですね・・・。

武尊の最後の相手に相応しく、威風堂々とかっこいい。

打ち上げまで道のりが長いので、続く!

2012,03,23 Fri 21:28

遠目に見ると可愛い。

無理と思いつつ、この2日間自分なりにもがいてみましたが、やっぱり無理!

観念して、電気屋さんに来てもらうと、2分で、全て解決しました。

『全然たいしたことじゃなかったんで、お代はいいです!(爽やか~)』

はあ、それはどうも・・あはは、は・・・

情けないけど、お手上げですね。

遅ればせながら『上田宗箇の世界展』へ行きました。

茶碗から始まる茶道具、和風堂から庭園まで広がる「武将茶人のウツクシキ」です。

展示室内に再現されたお茶室は、見事!

とにかくご婦人方を中心に混雑しておりました。

「宗箇は豊臣秀吉の側近で多くの武勲をあげ、戦場で名を馳せた優れた武将であった」

大阪夏の陣で着用した「緋地立波文陣羽織」。

モダンで大胆なデザインを見ると、その人となりがなんとなく想像できる。

焦げた跡も生々しい。

又、大阪夏の陣で、急迫する敵を待ち受けながら竹藪で作ったという「敵がくれの茶杓」も、物言わぬ迫力があり印象的です。

明日をもしれぬ戦国で。

“静”と“動”の対極を重りにして、宗箇という重心が安定するヤジロベエのようなものでしょうか。

めくるめく展示ですが、焼き物が好きな方にもおすすめです。

あと3日なんだけど。ぜひ

上田宗箇 武将茶人の世界展・詳細

http://www.hiroshima-museum.jp/special_top

2012,03,23 Fri 00:27

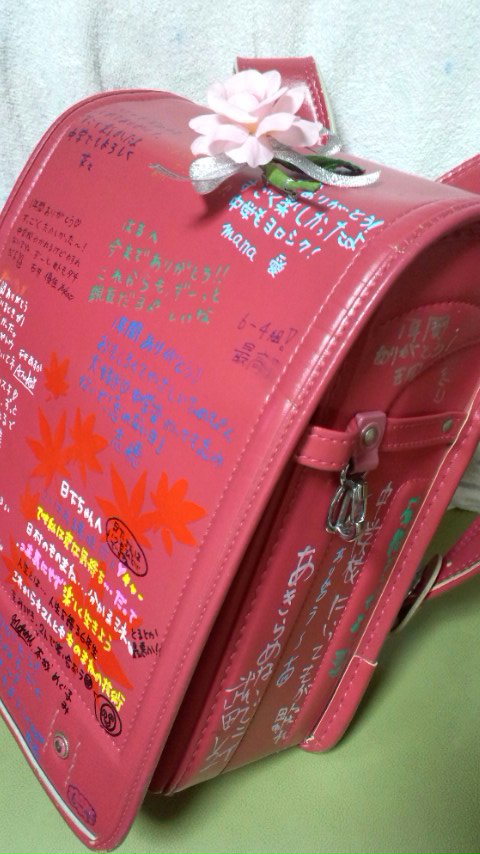

この日のためにかなり苦戦した手作りのコサージュ。

クリーニング済のピカピカな制服と、汚れて穴だらけの愛着のある上靴。

第40回卒業式。

卒業生145人は、うれし涙いっぱいでした。

私がずっと、誰かのおじいちゃんだと思っていたのは、実は校長先生

穏やかな、よく通る声の贈る言葉。

『夢に大小はありません。人と比較する必要もありません。

夢を叶えるのは底力です。

その底力を養うのは楽しい事・苦しい事を含む、全ての経験です。』

『皆さんと一緒に卒業できて幸せです。ありがとう。』

校長先生もこの春定年。挨拶の途中、涙に変わりました。

娘は6年間通して、素敵な先生に恵まれました。

特に最後の担任の先生は、

『“良い子”だけではダメなんです。気が利く・賢い、社会から必要とされる応用力を養っていきます。』

数年先を見据えての教育方針に、深く共感しました。

それにしてもよく叱られました。

でも、よく褒めてもらいました。

ついでに私もよく叱られたし、一緒に泣いてもらった。

「沢山の人=視点で拘わってもらい、育ててもらうことが大切」だと、やっと実感しつつある。

濃い6年だったと思います。

本当に!お世話になりました

2012,03,19 Mon 23:00

右上:あさひが丘神楽団・下田敏則さん

左下:中川戸神楽団・香川紗輝さん

右下:下五原神楽団・升本隆さん(随身丸さんだよっ)

左上:鈴張神楽団・橋原慎也さん(手伝いではありません

(しょうもんき・しんのうせんげ)

『昨年の初上演から、5回目の上演となりました。

やっと個々の役柄に、自分の演じるものが見えてきたころだと思う。

この演目の魅力を伝えられるのは、いよいよこれからが本番でしょう。』

夏本秀典団長のお話です。

初見だった方は楽しみにされていたでしょう!

この演目もまた、勧善懲悪とは一味違い、重太郎の業と因縁を描く物語です。

弟の重蔵を亡くした重太郎の叫びがダイレクトに届いて、印象に残りました。

その目に何を映してきたかを思うと、悲しさばかりです。

秋の奉納神楽ではとりを取る、一二神祇の中で最も勇壮な舞です。

荒ぶる神・荒平と太夫の問答には、榊や米などの由来、効力、神仏との関わりなどが説かれます。

その終わりには荒平は良き神となることから、昔の方が神楽に込められた思いが、時を超えて蘇るような気がします。

彩心さんの軟かな声が会場に響きます。

およそ20年前新舞を取り入れる際、初めて取り組んだのが土蜘蛛で、思い入れが強い演目です。

今回、胡蝶を演じたのは中学生の塩崎 樹(いつき)さん。

『えーっ

小太鼓の山田悠人さんも中学生。

両立を応援しています!

下田さんのアイデアが活かされた幕を準備しています。

来年は、3月10日(日)の予定です。

2012,03,17 Sat 20:32