どんよりしていて難しそうです・・・

今夜を過ぎても、2~3日は見ごろが続きますので、晴れた時は夜空を見上げてみてください。

もともと数は少ない(1H5個~10個)と言われる流星群ですから、見つけたらかなりラッキーです!

8月はペルセウス座流星群。

12日の夜半頃から13日の明け方頃がピークとなり、1Hおよそ35個と予測されています。

「正」の字がいくつも書けるほど流れると良いですね

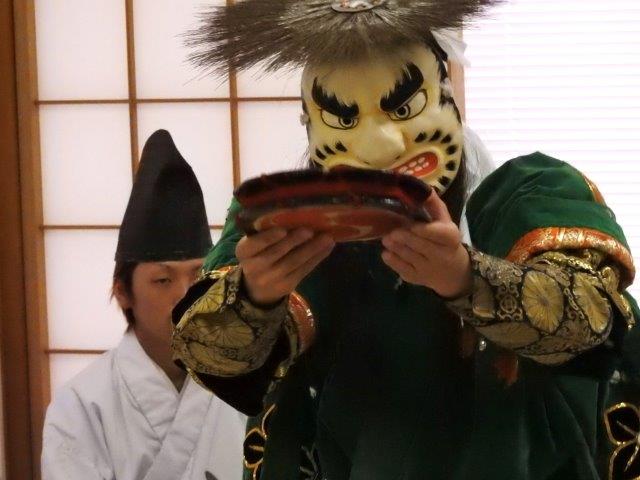

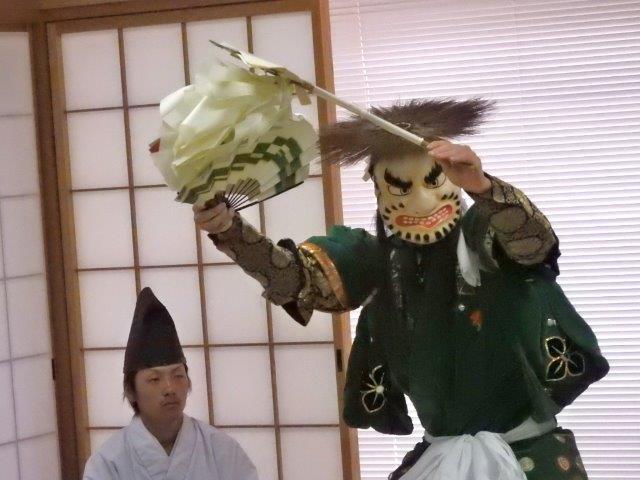

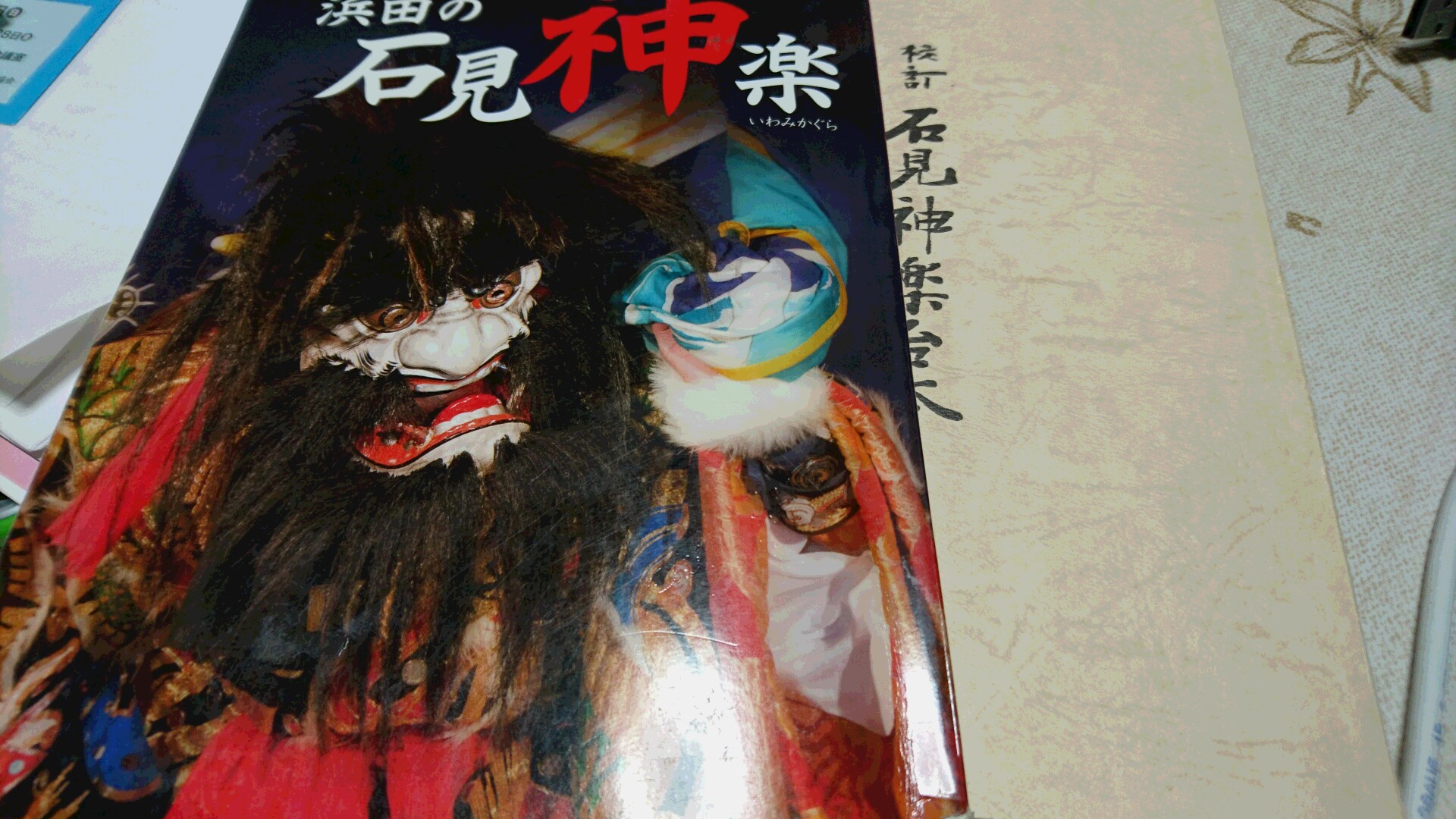

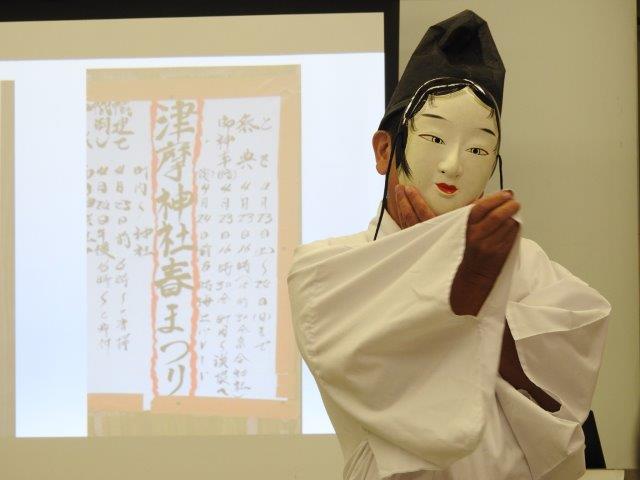

浜田の石見神楽検定事前講習会の神楽上演から。

亀山社中の皆さんの「鞨鼓」「切目」をご紹介します。

浜田の社中・保存会で、ほぼ保持されているにも関わらず、これまで拝見することが叶わなかった、この両演目・・・。

昨日たまたま、奉納が“夜明かし”から“半夜舞“”へ変わってきた現状に少し触れましたが。

時間が限られた半夜舞では、華やかな演目が優先される傾向にあり。

この両演目は、なかなかピックアップされることが少ないのだろうというお話でした。

加えて、時間が短くなった奉納神楽では、よく舞われる舞、徐々に舞われなくなっている舞があり。

伝統的な渋さ、土臭さを誇る“舞いたくても舞えない舞”があると伺いました。

しかし、この度拝見した、鞨鼓・切目の、なんと胸躍ること

先人たちの残してくれた「逸品」に出会えました。

~鞨鼓~

六調子、八調子、または地域によって個性豊かな演目。

浜田では、以前、長浜社中に鞨鼓の達人がおられたようで、ここで“浜田の鞨鼓”が確立したと伝えられるそうです。

長浜社中では、現在も鞨鼓を十八番演目として、まつりでもよく舞われていると伺っています。

亀山社中の皆さんも長浜社中に師事され、これを誇りに舞っておられ。

『あれ以上でも、あれ以下でも良いことにならない。』と醍醐味を語られます。

神禰宜さんの、ひょうきんで懸命な舞は、観衆の心を明るく和ませ。

滑稽と気品の共存する、神禰宜さん唯一の魅力を放ちます。

〇鞨鼓あらすじ〇

「切目」との一連の舞。切目の王子に仕える神禰宜が、高天原から熊野大社に降りた宝の太鼓を、祭礼神楽のため適当な所へ据えようとします。

なかなか神様の気に入るところに据えることができず、何度も据え替える様子を、リズムカルナ太鼓の調子にのって滑稽な仕草で舞うのが特徴です。

※ガイドブック参照

『高ければ高いと言われるし、低ければ低いと言われるし、ホント難しいわ

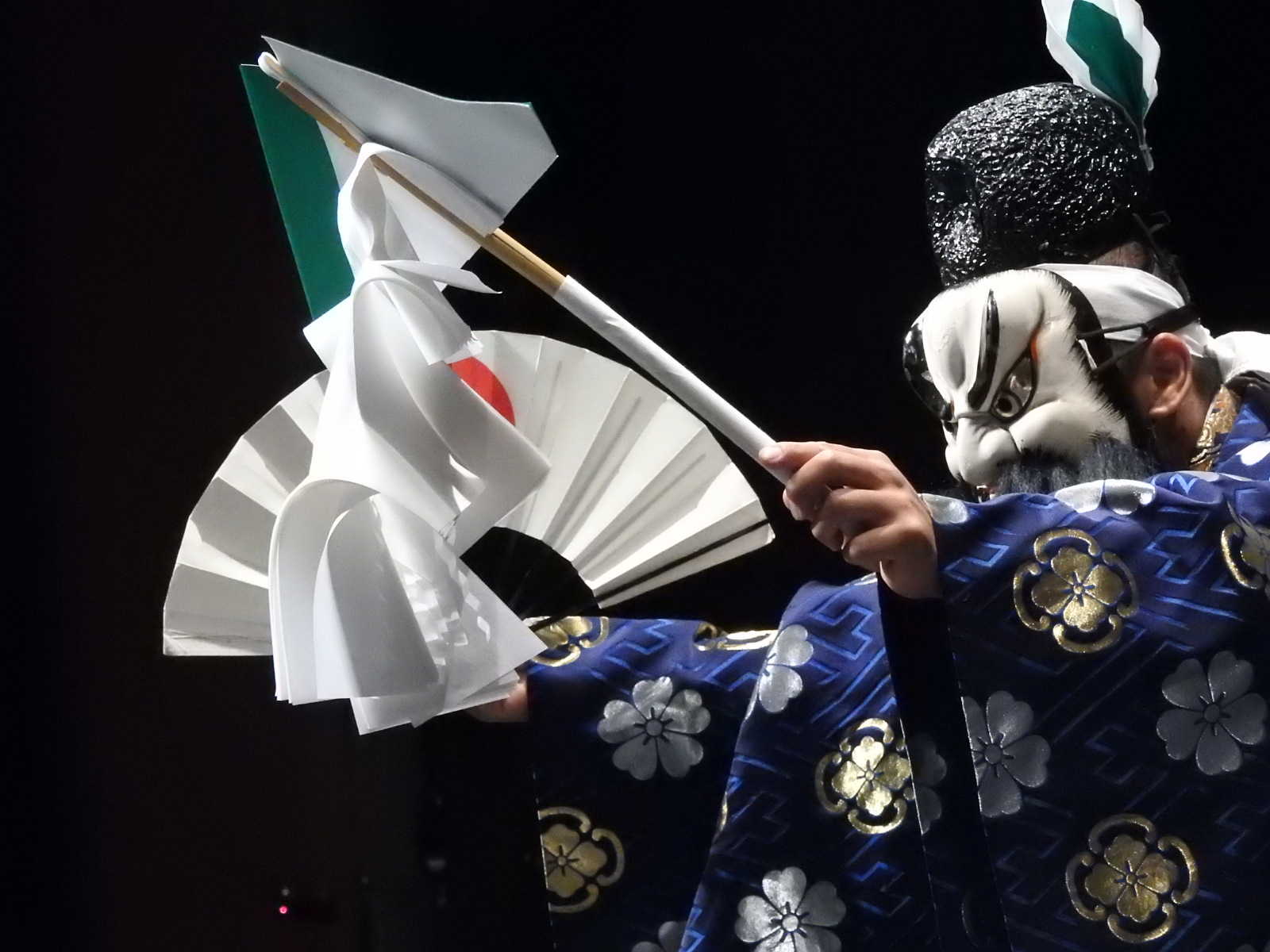

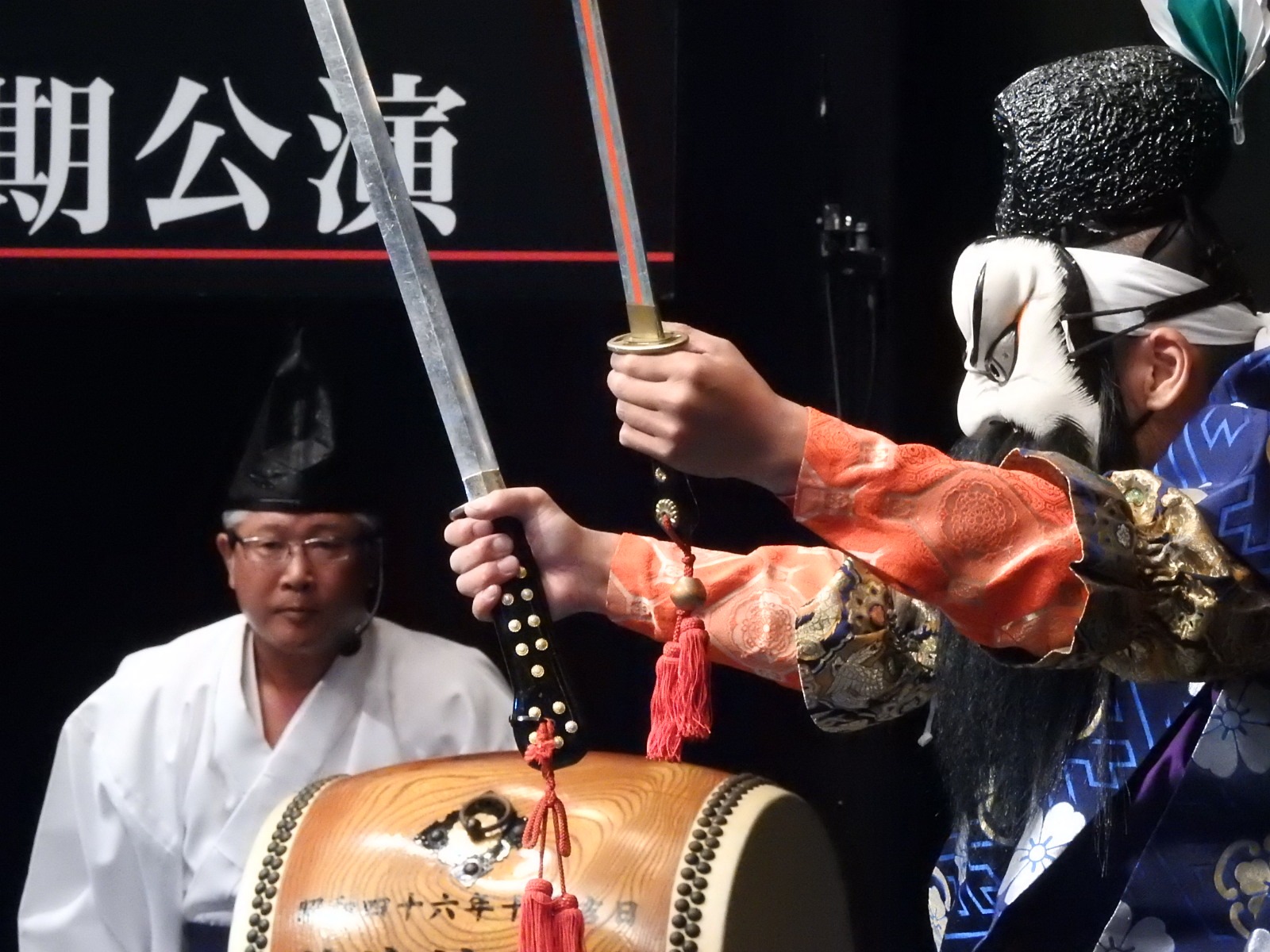

~切目~

〇切目 あらすじ〇

鞨鼓の舞で、据えた太鼓の前で切目の王子と介添えの二人が問答し、切目の王子が太鼓を叩きながら舞う舞です。

※ガイドブック参照

ここの舞は、切目さんが進まれる前の祓いの舞ではないかということです。

2017,07,30 Sun 21:40

同じように濡れてすれ違う人に、親近感を覚えます。

帰宅した途端にやんでしまう夕立の不思議と、雨上がりの匂い。

すぐに鳴き出す蝉の声の夕暮れ。

・・・夏ですよねぇ。

浜田の石見神楽検定、事前講習会をかいつまんでご紹介します。

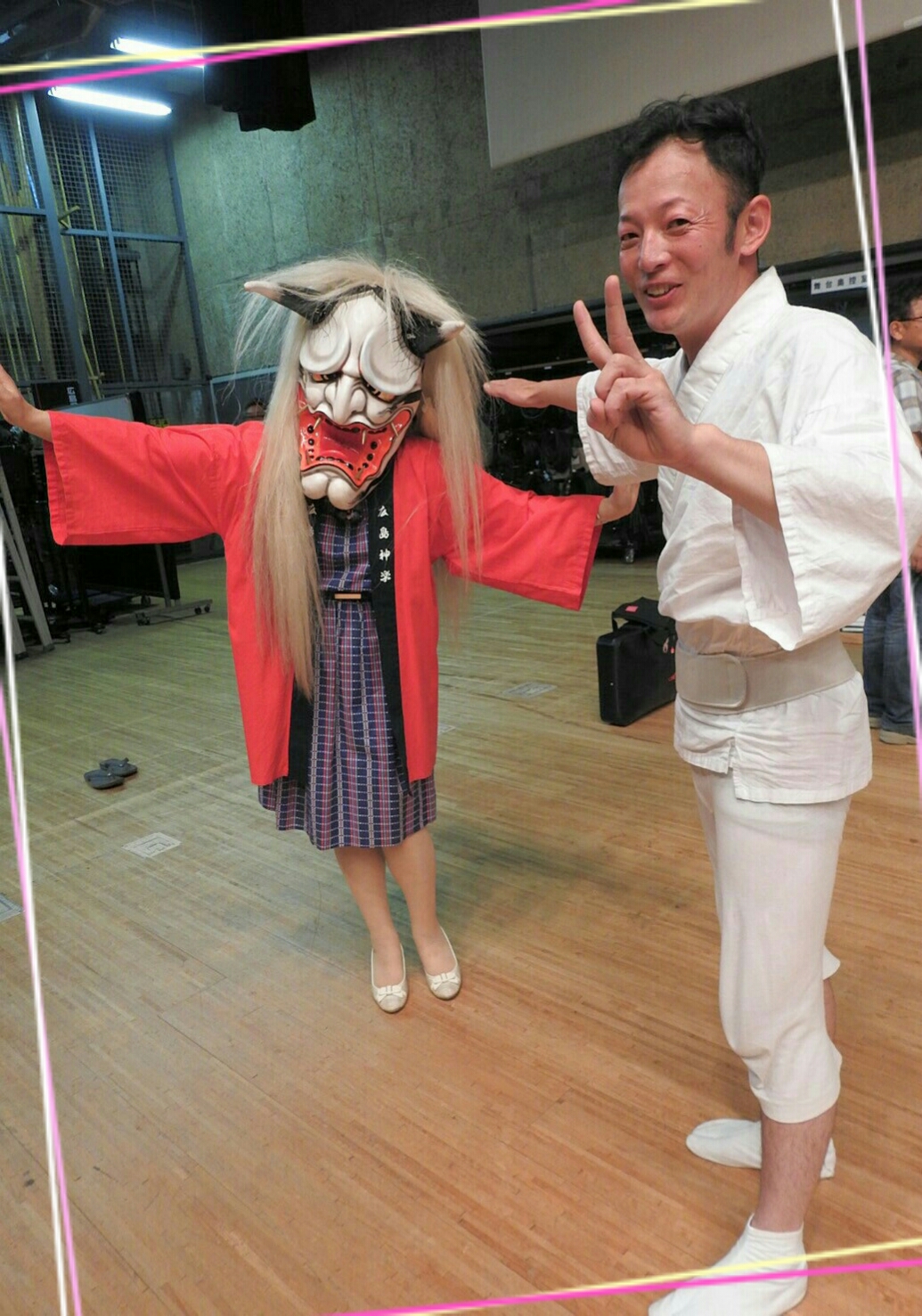

参加者は県外からの方が多く、広島率が高かったことも今回の特徴でした。

広島の神楽をきっかけ興味が広がって、石見神楽との違いを学びに来たという参加者のお話もありました。

ところで、先週の講習会は、参加者の好奇心で満たされていましたが。

翌朝の中国新聞には、受験者数の伸び悩みが取り上げられていましたね。

今年6回目で、色んな事情も出て来るようになるのでしょう。

ただ、過去2回受験した経験から申し上げますと。

ひたすら合格を目指してガイドブックを読み暗記する夏は、自分なりに一生懸命でやりがいがあった

新しく知ることも沢山あるし。

久々に試験中にえんぴつを転がしたし(これが間違いだったのだっ)。

99点は本当に悔しかったし。

その分、次の年の満点合格の達成感と解放感は格別でした。

これに合格したから何があるというわけでは全くないけれど、良い夏を過ごせます!と、はっきり言えます。

試験問題を作る日高均さんによれば『ガイドブックをちゃんと読めば合格(70点以上)する試験だが、100点を取るには難しいはず。』ということで。

問題を作る側は、100点を取られたら負けたような気がするそうな。

『100点取られたかー!と思うんですよ

ぜひ100点合格で、日高さんに勝利してください

試験は8月27日(日)、申し込みは8月10日(木)までの受付となりました。

親子で挑戦するもの素敵ですね。

詳細はこちらをどうぞ

http://www.all-iwami.com/modules/news/index.php?action=Article&article_id=1885

まずは、柿田面工房 柿田勝郎さんです。

研究に没頭した時期があったと振り返られました。

ここでの主題はもちろん、柿田さんが“長浜面”と呼ばれる、石見神楽面の歴史や技法についてですが、お話は多岐にわたります。

浜田で熟練の面職人が勢力を揮われる時代に、師を持たず独学の新人であった柿田さんが、何を考え、何に力を注ぎ信頼を得てこられたか。

『こうして、面職人としてこれまでやってこられたのは・・』という、柿田面師の40年の道のりを凝縮したお話は。

物事の捉え方や、心の在り方へのヒントを授かるようでした。

そして“神楽の伝統と現実”の、悶々としたギャップについて。

『行き過ぎると頭を叩かれ、行かな過ぎると必ず衰退する』と、以前からよくお話されていますが。

今回、一番印象に残ったのは。

“面の表情が、だんだんエグくなるように感じる”というものでした。

以前は、おおらかな面を、舞い子の力でどうとでも見せていたが、昨今は舞子が表現するべきものを、面に任せるという傾向があるように感じてしまう。

これも舞う環境が変わり、じっくり舞って魅せる時間が短縮され、短い時間に分かりやすいインパクトを求めるようになったのかもしれない。

こんな話をすると自分で年を感じますよ、と柔らかな笑顔と共にお話されました。

何かひとつ変われば、自然に全体が変わるという常を、しみじみ伺いました。

続いて、西村社中の日高均代表です。

石見神楽の特徴を全般的にまとめられました。

『このへんは試験に出るんじゃないかな~

皆さん一斉に、ガイドブックにアンダーラインや書き込みをされていました。

呼び方、持ち方、構え方などにも地域性があるのも面白いですね。

日高さんもまた、22歳と10か月という若さで、青年団の仲間と共に、西村社中を一から立ち上げた方ですから。

何も持っていない、神楽を知らない若者たちが、どうやって1年1年を積み重ねて社中という形に整えてきたか・・・

浜田の歴史ある社中・保存会や、職人さんの情けなど多くの助けがあった、浜田の神楽の人間味について触れられました。

しかし一番しんどかったのは、なぜか代表を務めることになったため「上にも下にも気を使わにゃあやれんかった」ことだそうです

そして私の中で胸に刺さったお話は。

浜田の中でも奉りが少なっているというお話でした。

イベント神楽は増えてきているが、奉納神楽が徐々に少なくなっている。

夜明かしが半夜舞となり、2年に一度になり、そして無くなるというパターン。

・・・心細いですね。

西村八幡さんで、秋の神楽のお囃子が聞けなくなるなんて考えたくないな。

一度無くなったら、もうきっと復活することもないでしょう。

神楽と地域環境は直結しているかもしれませんね。

神楽上演は次回ご紹介。

2017,07,29 Sat 20:15

少しずつ慣れてきましたが、まだまだもったりしております。

特にメール!返信が極端に遅いと思いますが、今しばらくご勘弁を

上中調子神楽団の皆さんが出演される、自主開催公演が今週末に近づいておりますのでご紹介します。

毎年夏に開催されている恒例の共演大会で、今年9回目を迎えられます。

子供たちが主役の舞台です。

ぜひ、あたたかなご声援をお送りください

~第9回 NPO法人あおぞら子供 神楽共演大会~

7月30日(日)会場9時半 開演10時

安佐南区民文化センター大ホール 入場無料

出演

あおぞら子供神楽団 「神降し」「紅葉狩」「悪狐伝」「滝夜叉姫」「大江山」

亀山子供神楽「源頼政」

本郷子ども神楽団「塵倫」

上中調子神楽団「曽我兄弟」「紅葉狩」

最終演目は、あおぞら子供神楽団と上中調子神楽団の「八岐大蛇」

チラシ・プログラム詳細は、上中調子神楽団のTwitterをどうぞ

https://twitter.com/kaminakakagura

2017,07,28 Fri 22:41

幕間のお話はもちろん、今田修団長です。

まずは、故郷・大朝について。

古来より島根との境に近く中国太郎の恵みに感謝し、その風土が育ててくれた自然豊かな暮らしと神楽のお話。

そしてその暮らしぶりを表す今田さんの一言は『うちにはクーラーがありません。』

その瞬間のお客様の反応はかなりのもので、一時ザワザワしました。

『夏の夜でも戸を開けとりゃあ、布団をかぶるくらい涼しいです。』

熊などは入ってきませんか?大丈夫なのですか?と聞いてみると。

『熊はそのへんにようけおりますよ。』

再び会場はザワザワザワ・・・お客様の頭の中で筏津の景色はどのように広がったのでしょうか

さて、この日はとんでもない朗報があったのです!

それは。。。今田さんが昨年の筏津の運動会で「スリッパ飛ばし競争」で、なんと!優勝を飾られたということです。

ツイニ ヽ(´∀`。)ノ ヤッター

前回は気合と力が入りすぎて、スリッパのつま先が地面にひっかかり、数センチしか飛ばず涙を呑みましたが。

その屈辱を晴らすべく、今年は十数メートルも飛ばしたということです。

それはもうRocky のThe Final Bellのシーン(エイドリア~ン!のとこ)の如く感動の瞬間だったに違いない。

この定期公演で喜びの報告が出来てよかった。

次回は連覇のニュースが聞けるでしょう

筏津の皆さんは、8月12日(土)吉和の夏祭り、26日(土)には福山市沼隈町まで足を運ばれ、ひびきまつりへの出演があるそうです。

続く猛暑に長距離、夏の神楽は舞う側も見る側も十分に気を付けて楽しみましょうね

~第一幕 八岐大蛇~

大蛇は、数ある演目の中でも、個々の自由演技が珍しくない舞のように思うのですが。

筏津では昔から八岐大蛇について熱く、先輩方の指導も厳しいものだったそうです。

どの舞も神楽である以上、儀式舞も大蛇も同じ、最善に磨かれたものであるべきと伝えられます。

ひと昔前の稽古では、先輩方は竹刀を持って、大きな大蛇の舞を整えながら指導されたようで『怖かったですよ。』と今田団長が振り返られます。

『(気の荒い)サカオを見て研究しろ、動きを真似ろ』と繰り返された先輩方の言葉の通り。

鎌首をもたげた蛇の前で体が固まってしまうように。

頭の動きに特徴があり、するどさと緊張感のある筏津の大蛇です。

大太鼓:今田 修さん、小太鼓:鉄穴博之さん、

手打鉦:小田能弘さん、笛:保本愛美さん。

須佐之男命:上田 守さん、足名椎:堀内一生さん、

手名椎:佐古健司さん、奇稲田姫:前河伸弥さん、

大蛇:今岡友康さん・吉岡秀樹さん・水口一真さん・水口貴大さん・

大上顕男さん・今田拓也さん。

2017,07,26 Wed 15:34

前のパソコンは、本当に長い間頑張ってくれましたが。

日曜の夜、シナリオを打ちながら、途中コーヒーを入れているほんの数分間に、突然天国へ旅立ってしまいました。

マサカ (゚□゚;) アワワワ

今回は(も)さと☆さんに、とにかくお世話になって、15年近いこれまでのデータも全て取り出してもらい事無きを得ました。

そのうち、そのうちと後回しになっていたバックアップ、大いに反省しております。

それにしても、知識という“人を助ける力”。

さと☆さんをパソコン大明神として奉ることにしよう

パソコンもプリンターも新しくなって部屋も明るくなりました。

まだおそるおそるですが、ちょっとずつ慣れていこうと思います。

定期公演は上中調子神楽団の皆さんをお迎えします。

演目は土蜘蛛と滝夜叉姫です。

夏休みに入って、会場の雰囲気も大きく変わるでしょうね。

7月26日(水)18時開場 19時開演

広島県民文化センター

082-235-2311

湯来ロッジの講演から。

筏津神楽団の皆さんをご紹介します。

沢山のお客様にお越し頂きました!

『筏津さんをどうしても見たくて、仕事を早く終わらせて来た、良かった~』と撮影会を満喫されるお客様がいらっしゃいました。

『年に一度のご褒美かな

しみじみ、これからも水曜日の一回一回を大切にしよう

~第一幕 塵倫~

唯一無二の筏津の塵倫だった~。圧倒的!

これまでも筏津の皆さんの塵倫の面、表情がはっきりしているという印象を持っていたのですが。

せっかくの面なので、前髪(?)等を程よくカットしていると伺って、なるほど~と頷きました。。。

大太鼓:今田拓也さん、小太鼓:水口一真さん、

手打鉦:鉄穴博之さん、笛:保本愛美さん。

仲哀天皇:吉岡秀樹さん、高丸:今岡友康さん、

塵倫:前河伸弥さん、小鬼:水口貴大さん・大上顕男さん。

2017,07,26 Wed 00:00