お客さんも時間がたっぷりあって。

パンフレットもゆっくりご覧になったことと思います。

今回のパンフレット、けっこうな厚さになりましたが。

ページ毎に豆知識などあって、読み応えあります。

例えば「茅の輪」の紹介では。

6月祓(みなづきばらえ)の時、悪魔を払う蘇民将来の茅の輪伝説からきている。

この輪を腰につけていると禍災が払われると信じられ、火の輪とも鐘馗の輪とも言われている。。。。

(。ゝω・)bナ―ルホドネ!!

一冊は完全保管用。

戦前、種神楽団のメンバーが久々茂に移住し、地元青年団員へ指導したことを始まりとし、昭和39年に発足。

昭和45年、大阪万博への出演を機に現在の名称、久々茂保存会へと改められました。

以来、益田の社中の牽引的存在であると伺っています。

時間さえあれば!あの大阪万博の生の話が聞ける機会だったのに。

今回の唯一の心残りなのです

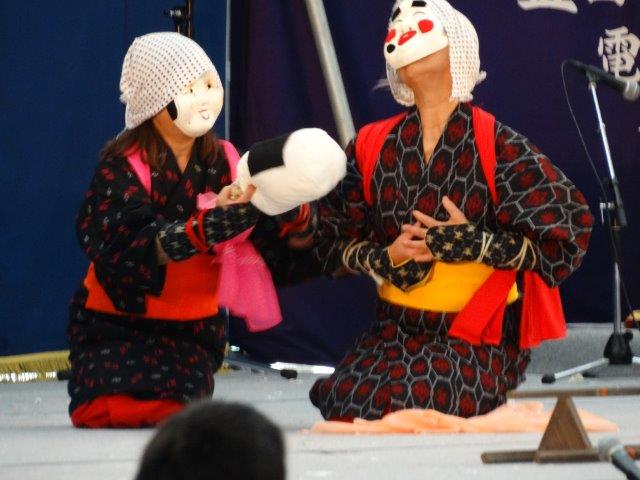

~第二十三幕 石見神楽九々茂保存会 鍾馗~

さて、鍾馗についてのご紹介は、今大会の実行委員長でもあり、保存会の代表・三原 董充(ただみつ)さん。

鐘馗は絶対に変えてはいけない舞なのだと繰り返されます。

又、他の石見の神楽人が口を揃える様に。

鍾馗も疫神も、社を代表する舞手がつとめ、それがどんなに誇らしいことであるかというお話でした。

又、鍾馗の見どころとしての“幕切り”。

幕切りひとつ見れば、その社の実力が一目で分かると言われるそうですね。

教えて頂いて、面白さが広がります。

また長くなっちゃった・・続くっ

2014,09,08 Mon 13:37

月いちにも沢山のリクエストがあり、今年の一月にお招きしたばかりです。

久城にだけ伝わる舞や面など、長きに渡る歴史や重みを伝えるものが存在します。

その古い面を、飾ったまま、しまったまま大切にするのではなく。

今でも実際に使って舞われる姿。面もその方が嬉しいだろうなと思ってみたります

~第二十二幕 石見神楽保存会久城社中 禅道鬼(ぜんどうき)~

創作万葉神楽と言われます。

久城の皆さんはこの大会で、歌人・柿本人麿を主役にした「石見野」を舞われましたが、こちらは拝見できず。

・・・( ̄д ̄) 風呂ノジカンダッタヨ・・・

さて、禅道鬼。

水墨画家で禅僧である雪舟の、終焉の地・益田の歴史を伝えます。

益田越中守兼尭(かねたか)と雪舟等楊(とうよう)を“善”とし、謀反を起こした大内道頓教幸(どうとんのりゆき)を“悪”として。

武・善・法の力によって道頓の邪心を諭し、正しい道に導き、乱を治めるという物語です。

演目名は違いますが、同じ内容で舞っておられる社中もあるそうです。

長くなったのでここまで。

次は石見神楽と言えば!あの演目だ~い

2014,09,07 Sun 22:34

AM8時に再び会場入りしました。

お風呂に入って、お化粧を直し、食事をしてきました。

爽やかな朝で~す!ヽ(´∀`)ノ イエーイ♪

今回私は、24時間通して司会はしていません。

不在の間は、益田石見神楽神和会で、久城社中の三浦洋平さんが努めてくださいました。

不在時間だけでなく、開演時からずっと細やかにアシストしてくださって。

三浦さんのお陰で、最期まで元気に務められたのです。

大!大!!感謝

~第二十一幕 真砂神楽保存会 田植舞~

目を洗われるような神楽と出逢いました。もちろん初見です。

益田地域では、一昔前まで他の社中・保存会でも舞われていたようですが。

現在保持されているのは、真砂神楽保存会だけなのだそうです。

農事の神々に見守られながらの米作り。牛馬を使って田畑を耕していた故郷の原風景が神楽の中に再現されます。

三段に分けられ、神の場面、田植の場面(全てフリートーク)、再び神の場面で結ばれます。

この田植舞を囲み、氏子の皆さんが腹を抱えて笑い転げる姿も浮かんできます。

たっぷりご覧ください。

牛の歩き方が・・・なんか・・ほのぼの笑える。

これを会場に撒き、みんな手を広げてワイワイ受け取っていました。

何だったのだろう、アンパンか、お餅?

神楽の舞台で全員でご飯を食べるところ、初めて観ました~。

AM10:30頃。いつの間にかあと6演目~。

2014,09,07 Sun 19:54

子供たちの歓声も静まり、会場の雰囲気も変わってきます。

時間毎の空気があるんですね。

ここからはゲスト2団体。

まずは鬼たちとの大人時間です。

~第十幕 大都神楽団 大江山~

2年ぶりに開催された24時間神楽。江津エリアを代表する大都の皆さんは前回に続いての出演となりました。

益田の皆さんとは、普段から何かとご縁が深いのだそうです。

『日頃からお世話になる感謝を、十八番の大江山に託して演じます。』

惠木 英臣団長のお話です。

ところで、この日の舞舞台には真上に天蓋が無いため。

酒呑童子の蜘蛛の妖術を繰り出すための手作りマシーン?を設置されていました。

その器用さ、お見事!感心します。

~第十一幕 筏津神楽団 塵倫~

今大会、広島からの最初のゲストです。

「広島六調子・旧舞」という紹介がとてもフレッシュに感じました。

ご挨拶は今田修団長。

神楽幕について、又、石見の塵倫との違いなど、話題豊富でした。

実は、主催者からの打診に、自ら真夜中の上演希望を出された筏津の皆さん。

理由を伺ってみると『ん~、特別にはないです。』

(((゚Д゚))) えっ?

・・最近、今田団長の変化球に、ハマっています。

修理に出して、新品同様のピカピカになったそうです。励みになるんですね。

ではちょっとお風呂休憩にいってきまーす。

もう2時間も過ぎれば夜が白々と明けてきますよ~

AM3時 一旦退出。

2014,09,07 Sun 14:28

夜が更けるほど気持ちが逸ります。

やはり神楽は夜。

お客さんも楽しそう、会場はにぎわっています!

~第八幕 松原神楽社中 神武~

今大会で最初のゲストは、浜田エリアから松原社中の皆さん。

新たな空気と元気を運んでくるゲストの役割は大きいと、改めて思いました。

さて、松原神楽社中の神楽は、浜田と益田の両方の要素が見られると言われます。

三隅という地域がそういった特徴を持ち、神楽にも影響を与えたのかもしれませんね。

幣頭の野上 尚雄さんの「浜田から西地域では初披露の神武です!」というご紹介で熱い舞台を繰り広げられました。

激しすぎてちゃんと写真が撮れませ~ん。

~第九幕 道川神楽社中 頼政(鵺取り)~

100年を超す歴史の中で、解散の経験を持ち、昭和27年に復活。若い方を中心に活動されています。

オリジナル創作神楽の「小沙夜」で、月いちにもお越し頂きましたね。

この度の頼政は、先輩たちから受け継いだ頼政を、若い皆さんが自分たちの想いで新たに構成されたもので。

物語の流れは同じですが、頼政とは別の演目と捉えています。

『サルは登場せず、鵺ひとつ。悪の舞をじっくり見て頂きたいです。』鼠谷 清代表のお話です。

0時をまわり日付も変わりました。・・・むしろこれからっ

続くっ

2014,09,06 Sat 10:47