色々親切にご案内してくださった、笑幸歓交係(商工観光係)の岡橋正人さんは。

なんと。

人気漫画「美味しんぼ」に出られているんですね~。

美味しんぼ109巻、日本全県味巡り・島根編。

コミックです。ご存知の方も多いかと思います。

岡橋さんは、もちろん弥栄のどぶろく紹介で登場。

そして、美川西神楽保存会の下野貴志さんを発見。

あらあら、そっくり

下野さんの息子さんは、美味しんぼで恵比須を舞っておられました。

どんちっちブランドのノドグロetc・・・他にも知った方やお店を見つけました。

漫画になるってどんな気持ちかな~??

鍋石神楽社中(浜田市鍋石町)

何点か保有している木彫りの面に、天保14年(約170年前くらい?)の文字が見てとれ、その当時から継承されているのではないかと考えられる。

少人数の中で、子供たちへの指導も行っている。

伝統を残しながら、新しいことに挑戦し続けていきたい。

~紅葉狩~

今から35年くらい前に、先輩たちが広島の神楽団に通い教えて頂いた紅葉狩。

現在、活躍している石見の若い神楽人たちも、鍋石神楽社中の紅葉狩を小さい頃見て、刺激を受け育ったという話を耳にします。

映像を持ち帰るレコーダーが無かった時代。

バスで広島へ通い、口上こそ文字にして残せますが。

舞は体に記憶させる方法しかなく、バスを待つ間も、忘れないようバス停で舞い続けたというお話を先輩たちから聞いておられるそうです。

八調子の紅葉狩、不思議な感覚でした。

軽やかな舞と楽から、維茂の心躍る様子が伝わります。

なげぐもが使われるのも、ここではインパクトありますね。

今市(いまいち)神楽社中(浜田市旭町)

起源は定かではないが、その原型は元禄時代(約300年前くらい?)にあったと伝えられます。

現在20名、後継者育成につとめ小中高校生も一生懸命頑張っています。

六調子神楽を継承し、鐘馗・大江山・石見重太郎を得意演目とします。

又、今市神楽社中の皆さんも紅葉狩を保持しておられるそうです。

~石見重太郎~

数年ぶりにご一緒させて頂きました。

この時初めて石見重太郎の物語を拝見し、狒々の出る、こんなユーモラスな神楽があるのかと感心したこと覚えています。

ざっくりあらすじ・・・重太郎は、ある村里で化け物の生贄となる娘の話を聞き、身代わりとして葛篭に入り、格闘の末化け物(狒々)を退治します。

狒々の恐ろしくも愛嬌たっぷりの仕草や、武勇と知恵に長けた重太郎のかけひきが一番の見どころです。

石見重太郎:小笠原 和則さん

実際、本当に痛いのではないでしょうか

なにか胸のあたりがかゆいみたい・・ポリポリ。

“刀より、こっちが面白いよ~”と誘います。

186号から県道52号に入ると見えてくる、周布川ダム(弥栄町小坂)。

ノスタルジックな超個性派で、マニアには評判のダムだそうです。

橋の上から河原までの高さは60メートル程。

その割には手すりが低いよ (・Д・lllll))))アワワ・・・

周囲に民家なし。前後に車なし、対向車なし。携帯電話は圏外・・。

なかなかのスポットですよ~

※明日明後日はブログはお休みです。

2014,03,08 Sat 21:36

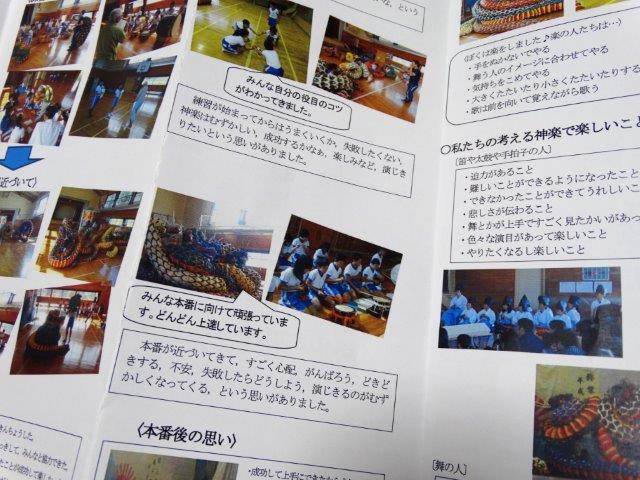

小さな子供たちが、正座して神楽を鑑賞する姿が~

小学生のわんぱくさんから、本当に小さな子供たちが、愛らしくお行儀さんをしています。

もちろん皆が皆ではありませんし、おじいちゃんの膝の上の子もいるし、幕間や恵比寿さんでは子供らしさ全開になりますが。

会場に大勢いる子供たちの、この姿勢には驚きました!

伺ってみると、これには理由があり。

弥栄に伝わる2社中、安城(やすぎ)神楽社中、杵束(きつか)神楽社中の皆さんが、それぞれ地元の保育園や小学校で神楽学習の指導をされているそうで。。。

『僕たちが書いた~っ

この神楽学習の目標は「神楽を通して人を育てること」。

挨拶、返事、人の目を見て話をする等“神楽の技術を習う以前に大切なこと”に重きを置かれています。

そして、指導は厳しいそうです。

神楽が大好きな子供たちですから。

教えてもらうことは全て、憧れの神楽師匠さんたちとの、キラキラした約束事なのだと思います。

時が流れ、自分たちが教える側になる日が、いつかやってきますね

杵束(きつか)神楽社中

起源は定かではないが、およそ250年の歴史を持ち、石見でも西、益田・三隅方面から伝えられた八調子神楽を継承すると伝えられます。

氏子さんばかり17名、15歳から85歳と、幅広い年齢層で構成されます。

~岩戸~

『うちの神楽は派手さはないんですよ。昔の人から残してもらった大切な神楽を、形や手を崩さないよう正しく守り伝えていきたいと思います。』

『なにより基本を一番大事に練習します。特に初めの一歩、足の運び、歩くことから。

右手右足、左手左足・・神楽は何年舞っても、基本の練習に終わりはありません。』

お話は斎藤 繁美代表でした。

貴い神々をひとはしらずつお迎えし、その御神徳をゆっくりと説かれる重厚感のある岩戸でした。

太陽の神の輝きを思わせる衣装も、ライトを浴びて綺麗でした。

『これから農作業が忙しくなりますよ。』という実行委員長さんの挨拶を思い出しました。

安城(やすぎ)神楽社中

起源は文久元年(1861年)、150年の歴史を持ち、浜田方面から伝わった八調子神楽を継承します。

氏子さんばかり17名で構成、高校生など若い力に活気付いています。

~八十神~

『人にはそれぞれ個性があり、神楽の登場人物にも豊かな個性があるでしょう。

どの舞手がどの役をやるか“適役”は大事です。舞台での表現が厚く、深いものになると思います。』

『例えば八十神の武彦・乙彦は、はじめ三枚目ですが・・大国主命との合戦は一転して、凄まじいものです。たった一人の女性をめぐって、命懸けの戦いを繰り広げます。それほど武彦・乙彦も、八上姫に本気であったということです。この気迫・気持ちを持って舞えると良いですね・・・』

お話をしてくださったのは島本 宏代表です。

八十神の見方が、ガラリと変わった日でした・・・。

(写真が・・もっと上手に撮れていたらなぁ

次はゲストの社中さんです。

2014,03,07 Fri 23:50

若きリーダー、三浦 功さんからご招待を頂き。

「弥栄神楽まつり」へ行ってまいりました~。

平成17年の大合併で浜田市の仲間入りをした弥栄ですが。

海育ちの私は親戚も知人もなく、今まで一度も足を運ぶ機会がなかった。。。

と、申しますか。

浜田市西部の山間部に位置する、自然豊かな弥栄は。

仙人の住む里か桃源郷か、或いは大江山の仙丈ケ岳のようなイメージだったので(おこられるぞっ

この度、本当に素敵なきっかけを頂きました。

故郷自慢のどぶろくをゆっくり呑みながら、弥栄の神楽を楽しもう!というまつりです。

昔から、どぶろくが暮らしの中に息づく弥栄は。

中国地方初のどぶろく特区で、人口1400の中に現在3社が肩を並べます。

清らかな水、米等、自然の恵みから生まれるどぶろく。

やはり神楽と深く関わりがありますね

商工観光係の岡橋正人さん。

頂いた名刺に「笑幸歓交係」とある、スラッとした男前さんです。

(〃 ̄ω ̄〃ゞ キョウシュクデス。

このお祭りで一番大切に思っておられることは。

地域の皆さんのアイデアと協力で“手作り開催”をしていること。

地元の人間が様々な形で関わり。

故郷のまつりを自分たちが支えているという意識が、更に元気な弥栄を作ると気持ちをひとつにしておられます。

『この素朴さこそが弥栄のあたたかみなんですよ

新調されたばかりの神楽幕と、榊と五色の天蓋が舞台を引き締め。

のんびり寛げる会場は、昔懐かしい雰囲気です。

毎年、回を重ねるごとに、お客さんが増えているという嬉しいお話でした。

九州豊後の国で人々に害をなす第六天の悪魔王を、宇佐八幡の神・八幡麻呂(やたはたまろ)が退治する物語です。

次は神楽の紹介だよーん。

2014,03,06 Thu 22:38

ここでは、緞帳を下げて準備を行いました。

お客さんが違和感を持たれないように、カゲアナが入ります。

『これより緞帳を下げ、舞台準備を行います。みなしゃま、少々お待ちくださいませ。』

・・・んもーっ (。>Д<。)

穴があったら入りたいっ (p_q *) シクシク

第三部 新たなる神楽への挑戦

~最終演目 中川戸神楽団 板蓋宮~

朗女(いらつめ)を舞われたのは、松田大地さんと河内洋介さんでした。

着替え終わった松田大地さんのお話です。

『しんどかった~!でも楽しかったですよ。』

『同じ朗女を舞っても、昔とは舞い方が変わったと自分で分かります。客観的に自分の舞を見つめられるようになったことは、嬉しいですね

歳をとったんで、と付け加えられましたが。

中川戸神楽団と共に歩まれているファンの皆さんも一緒に年を重ね、その深みを益々喜びとされていると思います。

板蓋宮の仕掛けを20年手伝ってきて、この日のようなパーフェクトは初めてだったそうです。

鬼の面が火を噴きながら宙を舞う場面では、小躍りし、童心に帰る姿がありました。

こういう充実感を、長い間共有しているのですね。。。

プロたちの華麗なる撤収劇も一段落。

いつものように、スタッフが集まって労いと反省会。

早春を最後とする林秀樹さん(現:広島県民文化センター館長)さんの挨拶で、感極まる一場面もありました。

第16回大会も、盛況に、無事に、次へ向かう大会として幕を閉じて。

17回・・・20回へと多くの皆さんと共に歩む姿を、林さんにも見守って頂きたいです。

みなしゃま、ご来場ありがとうございました(*^_^*)

2014,03,05 Wed 20:32

1社毎に上演時間を申告し、それに基づいて全体の進行プログラムが作成されます。

「紅葉狩・上演時間・37分」という事前申告に対し。

37分で舞われた横田神楽団の皆さん。

久保 良雄団長にお伝えすると。

『そうじゃろう!今日のような場所はの、競演とは違うてだいたい2分くらいは延びる思うたけぇの。』とニコニコでした

横田神楽団の皆さんの様子です。

第三部 新たなる神楽への挑戦

~九幕 横田神楽団 紅葉狩~

続いて久保団長に、競演と共演の違いについて伺ってみました。

『まず気分が違うよの。競演いうのは決まり事の中で、皆ピリピリしとろう。共演いうのは、舞手はやりたいことをやれるいうのがあって、見とりゃあ楽しげに舞っとるよのぉ。』

『僕はいつも一緒ですよっ V(⌒o⌒)Vピース ピース!』

By広瀬新悟さん。

・・・久保さんが続けます。

『時間いうのは怖いもんでぇ。扇の高さひとつ、所作ひとつ変えてしまうけぇの。。』

『でも!僕はいつも変わらんですよっ! d(  ̄▽ ̄)b イエーイ』

By広瀬新悟さん。

爆笑&解散。ありがとうございました~

何処から眺めても綺麗だぁ~。

武勇誉れ高い武将の、人間味のある一面も描かれる物語です。

2014,03,04 Tue 23:30