夏休みの女の子たちが集っていました。

暑く長い一日の終わりには、折居の駅前で海が見たかった。

夕暮れの海に、一組のカップル。

仕事終わりか、昼間は暑すぎてこの時間帯を選ばれたのか?

仲睦まじい二人の笑い声に、こちらもつられて幸せな気持ちになりました

日が暮れるのを待って。

すでに活動しているペルセウス流星群(極大日は8月12~13日)の流れ星をひとつでも見たくて粘りました。

が、残念ながら今夜はお預け。

しかし、北斗七星の7つ星が全部くっきりと見える満点の星空を堪能しました。

冬は日本海に吹き荒れる風で極寒、立っているもの大変な折居の駅前も。

夏はこんなに優しく美しい。

良い夜だった

車窓から眺める海と月と漁火・・・羨ましい。

7月最後のひろしま神楽定期公演は、戸谷神楽団の皆様をお迎えします。

ドキドキしたり、ヤッホーってなったり

又、この日は上演前に、またまた“あれ”がやってきますよ~

7月30日(水)戸谷神楽団 葛城山

18時開場 19時開演

広島県民文化センター(082)245-2311

当日券(自由席)は18時からロビーで販売します。

前売り券は当日17時までチケットぴあで販売(Pコード562-446)

ご来場お待ちしています(*^_^*)

2025,07,29 Tue 00:43

ここのところ毎日、美しい夕暮れです。

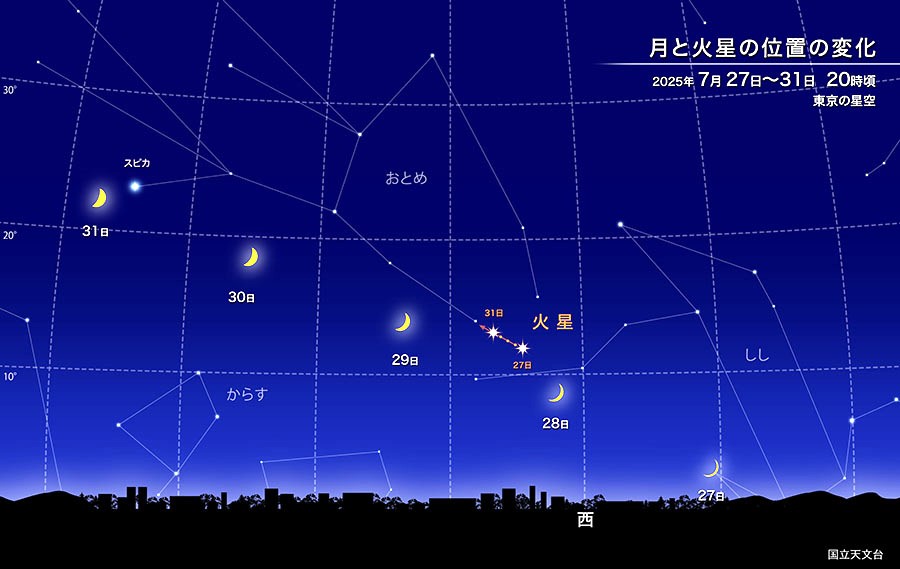

今日は、地球照と細い月がお洒落でした。

(地球照:月の暗い部分が、地球に照らされてうっすら見える現象)

明日は、月齢3の三日月です。

明日(28日)と明後日は宵の西の空で、細い月に火星が接近します。

空を見上げると気持ちも上向きます。

一日の頑張りを輝く星空で労わりませんか

「暑い」と言いながら7月が終わりそうですね。

今夜は、早く涼しくな~れの願いを込めて、9月恒例のとよひら共演のご案内です。

スケジュールに入れておいてくださいませっ

~第48回 とよひら神楽共演大会~

9月7日(日)9時30分開会式 10時開演

とよひら運動公園 屋内ゲートボールコート 入場無料

〇プログラム〇

10時 四方祓 上石神楽団

10時20分 滝夜叉姫 琴庄神楽団

11時 大化改新 今吉田神楽団

11時40分 御崎 上石神楽団

12時20分 葛城山 戸谷神楽団

13時 戻り橋 吉木神楽団

13時40分 紅葉狩 阿坂神楽団

14時20分 日本武尊 中原神楽団

15時 紅葉狩 西宗神楽団

※写真・ビデオ撮影は可能です。

ただし映像については、SNSや動画サイトへの配信は禁止です。

問:0826-84-1234(どんぐりクラブ屋台村)

0826-84-1414(豊平ウイング)

今年は戻り橋を舞われます。

2025,07,27 Sun 22:07

生き物探しでいっぱい遊んできました。

水の中の生き物探しの機会は滅多にないので、張り切っちゃいましたー

雄が大きなハサミをフリフリ、雌にプロポーズ中。

ハチの干潟はカブトガニをはじめ、希少な生物の宝庫です。

カニ、貝の種類も多く、干潟に取り残された魚も聞いたことのない名ばかり。

“見られるとラッキー”と思っていたカブトガニもあちこちで見られ、感動しました。

たまたま今日は、環境省の自然ふれあいイベントも開催されていて。

子供たちの『おったおった!』『何これ?!』とはしゃぐ声が響いていました。

大人もこれだけ楽しいんだから、子供たちの好奇心は最高潮に満たされたでしょう

手のひらに乗せると足が動いて、こちょこちょとくすぐったい。

カブトガニは、カニじゃなくてクモの仲間。。。

以前も書きましたが、私はクモが異常に怖い

カブトガニの本物を見ると、ダメかもしれないと思っていましたが。

可愛かったです

この干潟で見られるのはカブトガニの幼体。

ここで10年かけ15回ほどの脱皮を繰り返し、やっと成体になって沖に出ていくそうです。

産卵は、夏の大潮の満潮。

丁度、今夜

星空に見守られて、命の営みが行われているのでしょう。

どうして前に歩くようになったのか?

よほど暑いのか足を水に浸したまま動かず。

ただ、ハチの干潟の先には、工場の建設の話が出ているようです。

この干潟から、もうすぐこの子たちは消えていくのかな。

何とも言えない気持ちになって帰りました。

2025,07,27 Sun 00:23

年に2回開催され。

これまでご来賓を島根県から多数お招きして、それはそれは盛大に開催しておりましたが。

県人会とは何ぞや?

と基本に立ち返り、夏の県人会はご来賓をお迎えしないこととなりました。

会員同士、歓談と交流を目的とした集い。

島根県知事をはじめ、各市町村の首長さん方は、少し楽になるかもしれませんね。

時代は変わりました

他の地方の島根県人会や、広島にある他の県の県人会も、次々と方向・趣旨転換を図っていると聞きます。

何より、次の開催を楽しみにできる県人会でありたいものです。

しかし、よくよく考えてみるに。

今の時代の県人会って何だろうか??

これから正解を自分たちで作っていくのでしょうね・・・

めちゃめちゃ盛り上がりました

自然の中で生き物と戯れましょう。

カブトガニは見られるかな?

暑くなりそうなので対策をしっかりお願いします。

夏休みの研究・宿題にもおすすめです。

実りある、楽しい時間を過ごしましょう

ハチの干潟探鳥会

7月26日(土)13時集合~16時ごろまで

申し込み不要

参加費

野鳥の会会員200円、非会員400円(中学生以下は全員無料)。

小学生以下の参加は保護者同伴。

集合場所

賀茂川河口、皆実橋付近左岸。

車は堤防上に停められます。

皆実橋は重量制限で、1トン以上の車は通れません。

川を渡る場合は、上流の竹原西小学校側にある賀茂川大橋を渡ってください。

コース概要

賀茂川河口で45分くらい野鳥観察。

14時から干潟に移動して、カブトガニなど干潟の生き物を観察。

15時まで観察して、集合場所全員でまとめ、その後解散。

観察予想種

サギ類、ケリ、ヒクイナなど水鳥中心。

干潟ではカブトガニを含む干潟の生き物観察。

公共交通機関を利用の方

竹原駅から歩いて30分かかります。

JR竹原駅まで迎えに行きますので、連絡してください。

西田雄介(080ー6242-2357)

西本悟郎(090-1187-4453)

その他

トイレ、コンビニは近くにありません。

2025,07,26 Sat 00:00

暑さ対策の出来ることは、全部やりましょう。

穴笠神楽団の皆様の『羅生門』でした。

昨年、構成を整え直されたばかりのこの神楽を。

英語字幕対応あり!の、一部定期公演バージョンとして舞って頂きました。

場面展開が多く、繊細な技術とともに派手やかな見せ場も多い羅生門は。

裏方の皆さんも、大いなるご活躍

神田(じんだ)幸雄団長率いる『穴笠一丸』を感じました。

鬼さんお二人が、会場をドッと沸かせます。

穴笠神楽団 羅生門

《日本の古典として語り継がれるこの長編の物語を、穴笠神楽団では“羅生門”と“大江山“という二つの演目で舞っています。

見所の一つは、茨木童子の一人舞です。

普通に舞っているように見えますが、10キロ以上ある鬼着を着たままで鬼の型を舞い続けるのは優れた技術と体力を要するものです。

又、4人の奏楽者にもご注目ください。

特に、笛の中井想(こころ)さんは高校生で、大舞台の経験はまだ少ないのですが、穴笠神楽団の団員の信頼を集める奏者です。末永く応援をお願いいたします。》

大太鼓:岡山斗士也さん、小太鼓:川岡 真さん、

手打鐘:稲垣悠稀(ゆき)さん、笛:中井 想(こころ)さん。

源頼光:川岡優希さん、渡辺綱:池上龍之介さん、

善平:渡邉幸彦さん、白妙(童子の化身):林 昌志さん、

太郎将軍義門童子:川岡愛希さん、茨木童子:田中洸之郎さん。

ところで。

今回は、上演前のご紹介の中に、高校生の中井さんのご紹介があったのですが。

手打鐘をつとめられた稲垣悠稀さんは、現在中学1年生。

“私も紹介してほしかった“と言われ、神田団長は平謝りなのでした。

おふたりのやり取りが、控室を一層明るくします。

『いつの間にか神楽を始めていた』とおっしゃる稲垣さんは、神を舞った経験もあり、8年目を迎えています。

舞台上の稲垣さんはとても中学生には見えない落ち着きがあり、舞を見つめるまっすぐな瞳が印象的です。

きっとこれから、何度もご紹介させて頂く機会がありますね

『団長との2ショットは初めて。』素敵な写真を撮らせてもらいました

2025,07,24 Thu 11:43