桜も咲きそで咲かない

春の晴天は3日ももたないといわれますが、その通りですね。

いよいよ伊勢神宮・内宮のお参りです。

1泊2日強行軍の旅も終盤

これまでずっと走っていましたが。

ここではたっぷりと時間をもらえたので、想いの限り参拝することができました。

伊勢神宮は20年ぶり、宇治橋の袂に立った瞬間、当時関西で、一緒に過ごした友人たちの顔や声が生々しく蘇りました。

神宮の2000年の歴史を思えば、人の20年は昨日と変わらないですね。

次はいつになるか分かりませんが、最大20年以内を目標に、もう一度お参りしたいなと思います。

俗世と神域の境界、人と神とを結ぶ架け橋と呼ばれます。

○皇大神宮(内宮)○

外宮は左側通行なので、左側に手水舎があります。

○皇大神宮 正宮○

御祭神は天照坐皇大御神 (あまてらしますすめおおみかみ)

三種の神器のひとつ、八咫鏡を御神体とします。

●天手力男神(相殿)

●栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)(相殿) 織物の神様。

天照大神さんは、高天原(たかまのはら)からニニギさんをお降しになる際。

『豊葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂国は、是(こ)れ吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。

宜しく爾(いまし)皇孫(すめみま)、就(ゆ)きて治(しら)せ。

さきくませ。

宝祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、まさに天壌(あまつち)と窮(きわま)りなかるべし。』

と、この国は天地と共に永遠であると祝福されました。

又「私を見るがごとくにまつれ」と宝鏡を授けられました。

そして高天原でお育てになった稲穂を授けられ、米を作る暮らしが、この国の繁栄と平和をもたらすとお教えになられました。

この祝福の言葉は「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅(しんちょく)」と呼ばれるそうです。

正宮の写真撮影はここまで。

正宮の参拝は、住所・氏名を必ず名乗り、願い事ではなく神恩感謝を捧げるものだということでした。

鳥居をくぐり、外玉垣南御門前・御幌(みとばり)の前で手を合わせます。

風が強い日だったので、御幌はふわりふわり、上がったままという感じでした。

(-人-) アリガタヤ~

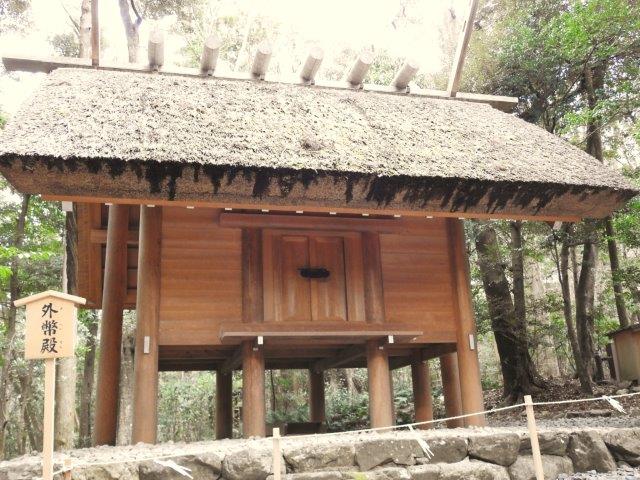

御神殿は、板垣・外玉垣・内玉垣・瑞垣の四重垣に囲まれています。

唯一神明造(ゆいいつしんめいつくり)と呼ばれる古代の様式を残す尊い風格。

日本人の、見えないものを信じる心が形になっているんだなぁと。

うっとりする重厚さをしばらく眺めていました。

とても離れ難いものでした。

次に第一別宮、荒御霊さんの社へ向かいます。

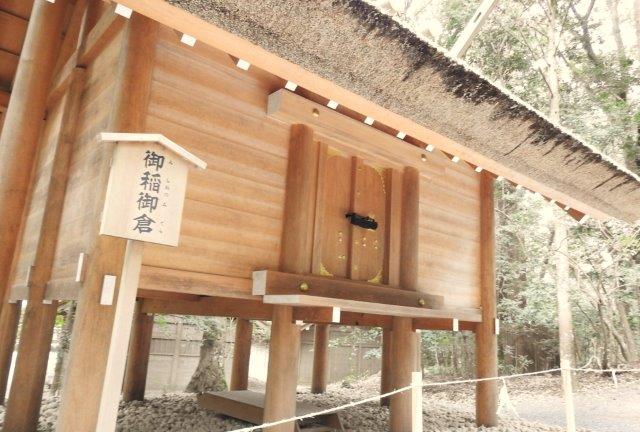

その参道途中の御稲御倉(みしねのみくら)。

稲を守るのは、主祭神・御稲御倉神(みしねのみくらのかみ)。

穀物倉庫として紹介されるので神様がお祀りされいることが分からず、素通りされる方がほとんどですが、ぜひ参拝しましょう。

○内宮 別宮 荒祭宮(あらまつりのみや)○

御祭神 天照坐皇大御神荒御霊

天照大神さんのブラックな面「荒魂」を祀ります。

正宮は神恩感謝を捧げるのに対し、荒祭宮では、個人的なお願いをしても構わないというお話でした。

但し、他力本願ではなく、誓いを立てるほうが良いそうです。

参拝者が多く、傍らから手を合わせました。

○別宮 風日祈宮(かざひのにのみや)○

御祭神は外宮にもお祀りされていた、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)(いざなぎのみこと)の御子・級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長戸辺命(しなとべのみこと)です。

もともと「風神社」と呼ばれ、鎌倉時代の蒙古襲来の文永・弘安の役の際、ご神威によって猛風・神風をお越し、日本を救われました。

内宮には他にも別宮がいつくかありますが、境外にあるため、車で移動することになり、今回は参拝できませんでした。

特に倭姫宮(やまとひめのみや)に行けなかったことが心残りです

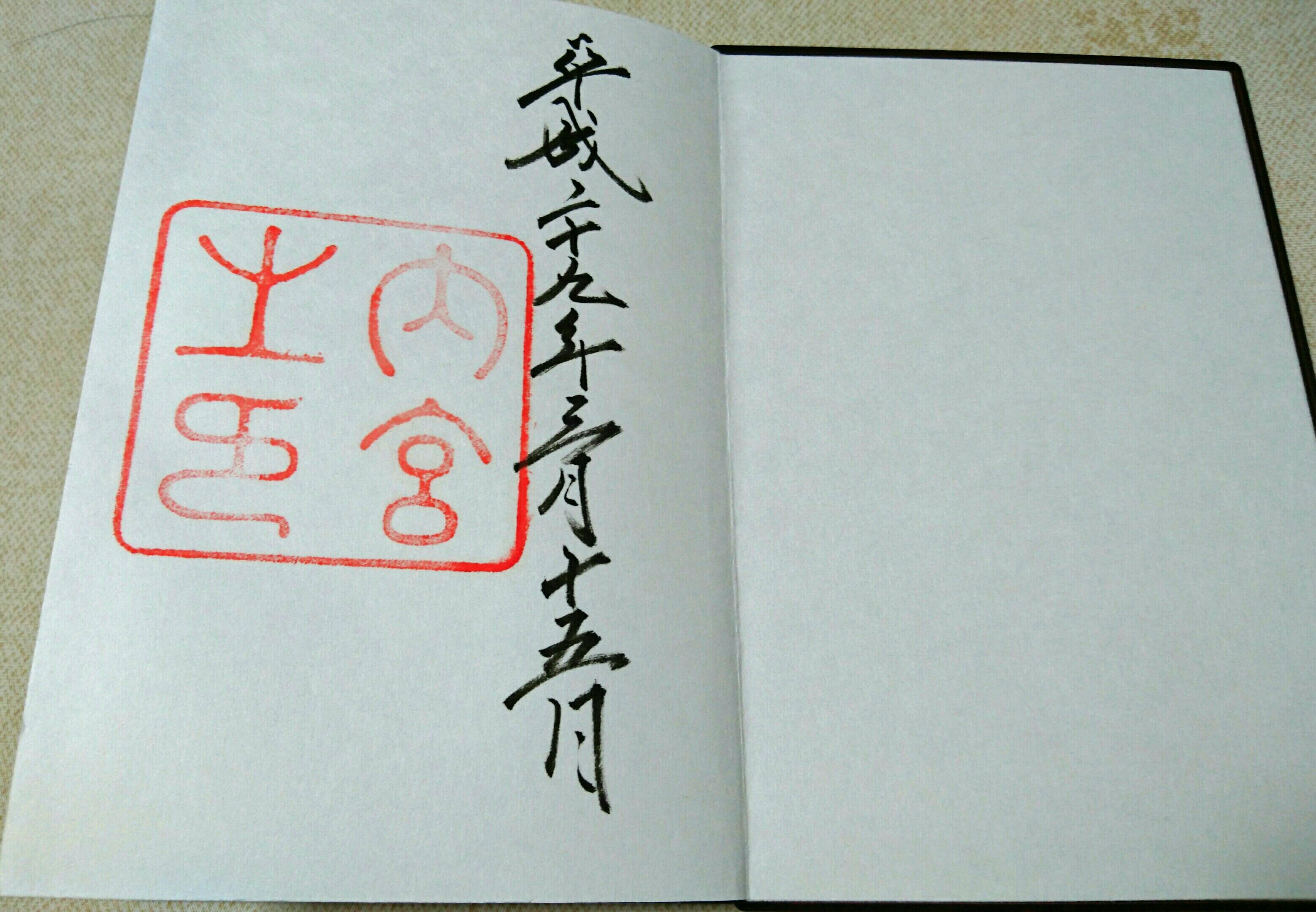

しか~し!ついに伊勢神宮の御朱印帳を購入することができました。

本当のところ、実家の氏神さんである西村八幡さんから始めたかったのですが置いてありません

だったら太陽神が良い、伊勢神宮しかない!と思い続け念願叶いました。

これから大切に持ち歩いて、少しずつ御朱印を増やしていきたいと思います。

参道を戻ります。

爽やかな境内、風も香りも全て気持ち良い。

胸いっぱい深呼吸して、心が満たされます。

参道沿いには、シイ・カシ類や楠、ヤマモモなどの常緑広葉樹が広がりますが、最上層を構成しているのは杉だそうです。

内宮には周囲10.04mの杉があると聞きましたが、どこにあるかは分かりませんでした。

撫でられてツ~ルツル。いつの時代から撫でられているのでしょ?

○内宮 所管社 大山祇神社(おおやまつみじんじゃ)○

所管社は正宮や別宮にゆかりのあるお社です(摂社・末社を除く)

大山祇神社の御祭神は、大山祇神(おおやまつみのかみ)。

そのお隣の子安神社の御祭神は、大山祇神の娘神・木華咲耶姫神(このはなさくやひめのかみ)です。

又、地元の方々にはお宮参りをして、一生を見守ってもらう産土神として親しまれています。

名の由来は「桜の花が咲くように美しい女性」とされ、安産、子授、縁結びの神として崇敬されています。

宇治橋を渡ってあちらの世界へ戻りましょう。

おかげ横丁へGO!写真が多いので分けます。

2017,03,29 Wed 18:35