広島にも「盆舞」として伝承されている所があると伺っています。

持つお盆は1枚だったり、2枚だったり。

五穀豊穣を願って、月と太陽に見立てたり。

お米を乗せて、零れ落ちないように舞うところもあるようです。

以前拝見した土佐神楽にも「折敷」という余興舞として、18節のうちの14節に組み込まれていました。

この度、初めてご一緒させて頂いた溝口神楽団の皆さん。

およそ10年前に復活された「折敷舞(おしきまい)」を披露されました。

『もともと昔は、演目というよりも幕間の余興として、氏子たちを喜ばせたと聞いている。』というお話でした。

舞人 下杉 陽介さんは、神楽団で唯一の継承者。

芸の相伝はやはり、ひとりからひとりだったそうです。

『皆さんもぜひ!家の盆で練習してみてください。』と上演前の挨拶で会場を湧かせた下杉さん。

家でできたら、溝口神楽団に入団のご検討を・・・

~第8幕 溝口神楽団(芸北) 折敷舞~

これからどうなるの、とお客さんの期待を背負って。

溝口神楽団の皆さんは、12月7日(土)舞ロードIC千代田の定期公演でも折敷舞を披露されます。目の前で見て頂きたいです!

詳細

http://www.npo-kagura.jp/contents/2013-kitahiroshima/myroda-kagura/index.html

えびす講大祭の神楽です。

今年も山王神楽団の皆さんがつとめてくださいます。

恵比寿と、八岐大蛇。

今年は寒くなりそうですが、山王の皆さんが心も体もホットにしてくださると思いますよ~

中央通り(歩行者天国)にて、19時40分から。

トラックステージが設営されます。

2013,11,18 Mon 21:51

娘は、鹿児島から、ちゃんと“かるかん”を買って来ました。

ひとまず、おりこうさんっ

ところが。

『これ美味しいね~っ』と言って一人でパクパク・・・

お土産なのに~ (-ω-。)

桜島では。

温泉を掘っている最中に火山が噴火し、モクモクと濃い噴煙を目の当たりにしたようです。

ボフッ

娘の靴の底には、灰がたくさんついていて。

かるかんより、灰に、感激しました。。。。

先日のつつが神楽祭の、あおぞら子供神楽団の皆さん。

先日ちびっこチームの悪狐伝を拝見したばかりでしたが。

今回は、小・中学生チーム、雰囲気が全く違います。

頼もしく、可愛らしく、何より、一人一人の役割をしっかり果たすひたむきさが、筒賀の皆さんの心を打ったようです。

舞い終わると、きちんと正座で舞台に並び、『ありがとうございました!』と頭を下げられました。

神楽が大好きな人?では、サッと全員手が上がり。

勉強より神楽が好きな人?と意地悪な質問にも、全員の手が上がりました

週2回の練習に、年間70を超える公演・・・

ハードですが、頑張って役を掴み、舞台で濃い経験を重ね、大きく羽ばたいて欲しいですね。

・・・保護者の皆様、お疲れ様です・・・

小太鼓の山下 瑚太郎(こたろう)君は、神楽のブログでもお馴染みですね。

http://ameblo.jp/kotaroukagurasukisuki/

あっと言う間に、成長しそうです。

鬼女大王の清本 里奈さん(中2)はこの後、鬼まで全てを通して舞いました!

『子供たちに昔ながらの神楽の良さを、心身ともに伝承することも大切ですね。』と中村好博団長がおっしゃっていました。更に拡がっていきそうですね。。。

次回は初めて拝見した折敷舞です。

2013,11,17 Sun 23:52

筒賀の神楽を受け継ぐ、同志です。

=梶原神楽団=

「ジャケットに烏帽子」清本 十四男(としお)団長の、定番インタビュースタイルです。

清本さんのお話に、会場のお客さんが聞き入ります。

神楽で使う採物は、前の日に用意をして、神前にひと晩備えること。

その日の朝、手を合わせてから会場に運ぶのが習わしだということ。

幣や鬼棒はもちろん、太刀なども全てです。

幣や鬼棒はその都度、舞台毎につくり、別の舞台で使うことはないそうです。

真っ白な幣を持たせていただくと、気持ちが洗われるようです。

~第三幕 神武~

舞手は、自分がこの演目で何の役をもらって舞うのか、よく考え、なりきって舞うことが大切。

神武にしても天神にしても、それぞれの役が持つ背景を理解して舞わんと、全部同じになる。

又、激しく舞った後の口上はしんどいが、そこを耐えて、しっかり言わんといけん。

口上には切るべきところ、切ってはいけないところがある。

そこをちゃんとせんと、せっかくよく舞った後でもその神楽は死んでしまうと思う。

お話を伺った後だと、拍手にも力が入ります!

~第六幕 天ノ岩戸~

岩戸開きの意味合いから、まつりの初めに舞われることの多い、天ノ岩戸。

梶原神楽団では、夜明かし奉納の際、夜が白々明けるころに舞うというのが昔からの習わしだそうです。そして夜がすっかり明けたころに、大蛇で終えるのだそうです。

長い時間をかけて人の手・油で磨かれた宝の面。

これからも長く使いたいので、一度修理に出したいと思われているようですが。

面の色が新しく変わってしまう恐れがあるので、悩みどころだということです。

続くよ~ン

2013,11,15 Fri 16:41

“渡 哲也”コンビですよ~

=三谷神楽団=

今年、三谷神楽団のカレンダーは売切れてしまいましたが。

個人的に、木下弘文団長の家にあと6本あるそうなので、皆さんお早めに~!

そんな、2014カレンダーの表紙を飾る木下さんは。

インタビューがありますよ!と声をかけると。

「今日は顔が風邪をひいているから無理」とか、何だかんだ言って毎回駄々を捏ねられますが。

本番前には、ちゃんと舞台袖でスタンバイしてくださっています。

感謝!

今年はまだ、グランプリの舞台が控えています。

『お客さんに喜んでもらえるように一生懸命、舞ってきます!』素晴らしい締めくくりになりますように!

~第2幕 頼政~

昔から頼政は、新人さんが神を舞うという習わしですが。

神は5年めの市田 直己(なおき)さんと、20年を超える梶原信吾さん。

鵺は13年めの菊谷(きくや)真沙志さんでした!

宮以外ではあまり舞われない演目で、しかも!今日はベテランの舞で注目ですよ、とご紹介したところ。

舞台袖で、団員の皆さんにイジられている菊谷さんから『ハードル上げんとってや~』とお願いされました

菊谷さんは6人のお子さんのお父さん。

将来は「菊谷神楽団 設立」を目指します。

~第五幕 矢旗~

近年力を入れてこられた演目。

白旗・矢旗の渡 勇(いさむ)さんと、園田 哲也さんは、副団長で同級生コンビ。

鬼の森脇 真吾さんと、木下 秀雄さんは友達以上・恋人未満・・・神楽に関しては!だそうです

“三谷神楽団の、矢旗”と感じます。

続く~

2013,11,14 Thu 12:01

黄金の絨毯の上を子供たちが走り回り、落ちてくる葉をキャッチする。微笑ましい光景です。

今年38回目のつつが神楽祭。

人の年齢に換算すると、その重みを実感します。

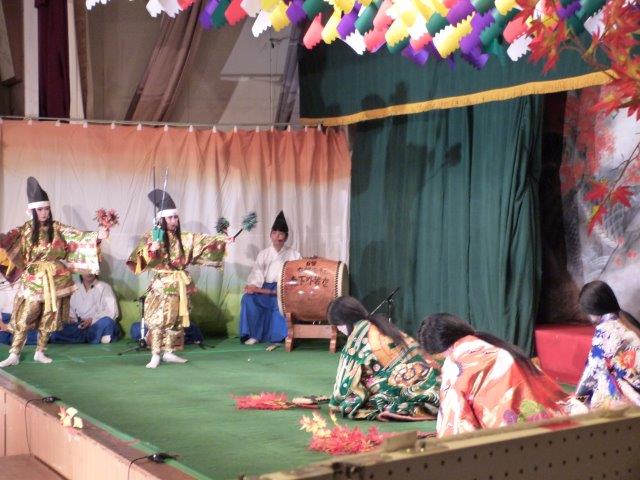

体育館いっぱいのお客さんをお迎えして。

それぞれの演目は「がんばれよ~!」「しっかり舞えよ~!」という、エールと拍手で始まります。

舞台とお客さんの、心が近いのです。

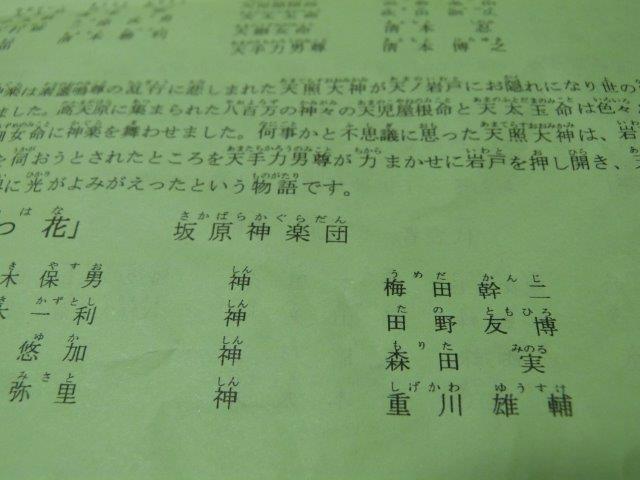

特に今年は、プログラムを見て、すごい!と思いました。

演目やあらすじ、出演者に至るまで、全てふりがながふってあります。

私が知る範囲の事ですが、近年では、競演を含め様々な公演で、パンフットをできるだけ読みやすく、分かりやすいものにしようという流れになってきています。

神楽をよくご存知の方には簡単なことも。

神楽を初めて見る方、見始めて間もない方には、難解な配役・あらすじひとつが壁になってしまうようです。

老若男女、誰にでも内容を理解してもらえるプログラムが、筒賀の神楽の味わいを深め、興味を広げていきます。

今年の言葉で表現すると、まさに“おもてなし”ですね

=坂原神楽団=

坂原地区は既に、本格的な冬支度だそうです。

そして、植木一利団長にお逢いすると、必ず伺うのがお布団のお話。

『夏布団なんてものは、家に無い』のだそうです。

夏も冬布団で寝るのだそうです。

寝る時は暑くても、明け方には冬布団じゃないと寒くて風邪をひくのだそうです。

え~~?坂原って・・・??広島は広いなぁ

ところで今年の坂原神楽団の皆さんは、昨年この舞台で『来年は十二神祇に力を入れたい!』とおっしゃっていた、その通りの年になりました。

八つ花に本格的に取り組み、他の地域での披露でも大きな拍手を受け。

古く伝わる神楽を大切にし、可能な限り今の形で残していきたいという決意を新たにされています。

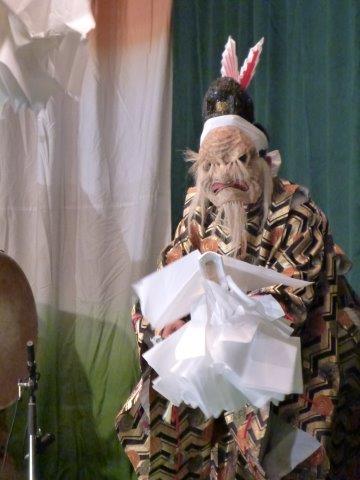

~第一幕 煤掃き(すすはき)~

“天孫降臨の神話で、猿田彦の尊が悪魔払いをしながら道案内をした”ことから。

猿田彦の尊が、神楽殿に神々の御降臨を願い天井から床まで払い清めます。

猿田彦の尊のユーモラスで表情豊かな舞に、心が躍ります!

猿田彦の尊は、身の丈七尺余り、鼻は天狗のように高く、目は赤くホオズキのように輝き、キリリとしたとても良い男、と紹介がありました。

もう少し見ていたいと思いました。

~第7幕 八つ花~

もともと神迎えの一部で、四方神が相い携えて舞い、中央の神をお迎えする舞と言われます。

徐々に急調子となり、舞もアクロバティックです。

この舞を、上から見た時に、八つの花弁が開いたり閉じたりするように見えることから「八つ花」。

天蓋にお迎えした神々から、一番美しく見えるようにと舞われます。

ロマンチックですね。。。

これから続くのよ~ん。

2013,11,13 Wed 23:50