いよいよ、日本が世界に誇る「能」の舞台です。

お迎えしたのは、全国で20家ある喜多流宗家直系の職分(プロの能楽師)、福山市の喜多流大島能楽堂の皆さんです。

明治維新後、福山藩のお抱えだった能楽師家が途絶えたことをきっかけに、藩士・大島七太郎が跡を継いだことに始まりました。

現在は、4代目の大島政允さんを中心にして、5代目・衣恵さん、弟の輝久さんが演能活動をされています。

この度は「仕舞 土蜘蛛」「装束と面のつけかたの解説」「舞囃子 紅葉狩」でした。

大島衣恵さんにご挨拶を頂きました。

『元気が良い華やかな広島神楽と比べると、能はぐっとシンプルで、絵でいうとデッサンのようなものです。

能の全体像をかみ砕いてご紹介するので、親しみを持って頂ければ嬉しいです。』

~仕舞 土蜘蛛~

仕舞とは、役者が紋付袴の素の姿で、その曲のメインとなる場面を、謡を伴って演じるもの。

頼光に蜘蛛の精が襲いかかる場面です。

衣裳や面がなくても、謡と役者の口上だけで、空気を一変する凄みがありました。

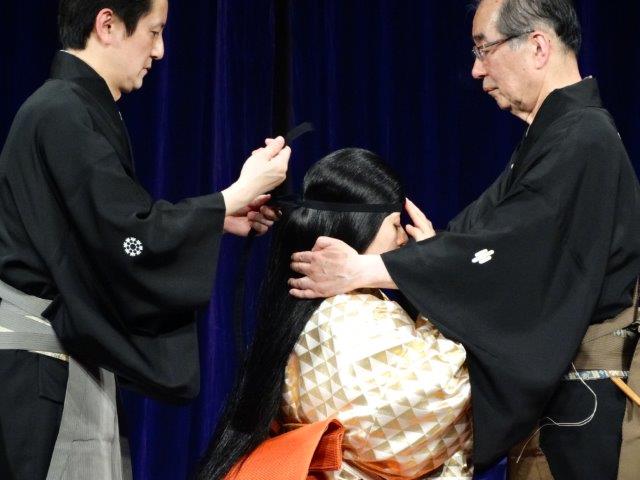

~装束、面(おもて)の解説~

紅葉狩の美女の衣裳の着付け、面のつけかたなど、大島輝久さんの柔らかな解説でした。

役者の衣裳の着付けも、能楽師の大切な仕事のひとつなのだそうです。

三角形の連続した鱗伯は、女鬼に用いられます。

能は顔の上に面を乗せるため、顔が前に出るので、全体的に衣装の厚みを出して全体のバランスをはかるそうです。

人毛もありますが、現在は手入れのしやすい、馬の尾の毛を使用しているそうです。

2~3人で細かな作業を進めます。

又、能では、般若など女性の鬼には角があり、男性の鬼には角がないってご存知でしたかっ?

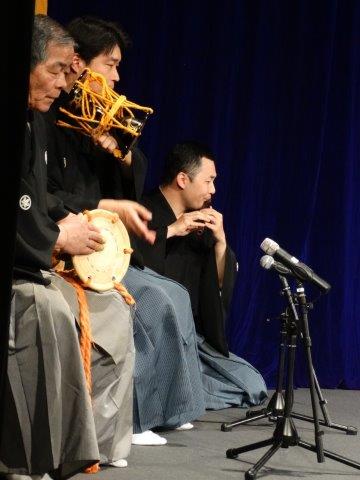

~舞囃子 紅葉狩~

装束の着付けをしていると囃子のお調べ(チューニング)が聞こえてきます。

間もなく始まりますよ、という合図に気持が昂ります。

『能は、日本の美を求めて600年。様々な時代を乗り越え、更に芸術の美しさを求め、日本人の心の華を描き続けています。』

文:石井誠治さん、一部抜粋

この度はシテ(主役)一人で、紅葉狩の前半、平維茂を誘惑する舞を舞う場面の披露となりました。

ゆったりと、維茂を誘うように舞い、維茂は眠りについてしまいます。

幽玄の世界に、ゆらゆらと時を忘れる不思議な感覚を覚えます。

そして維茂が眠りにつき、鬼が正体を現すと全体がテンポアップします。このメリハリを鑑賞しました。

次は最終演目だよ~

2016,06,17 Fri 14:11