オオヨシキリ。

贅沢ではありませんが、落ち着きます。

これでカープの中継があればサイコー(*^_^*)

ここらで少し落ち着きを取り戻し。

ここでやっと、この公演をご紹介してまいりたいと思います。

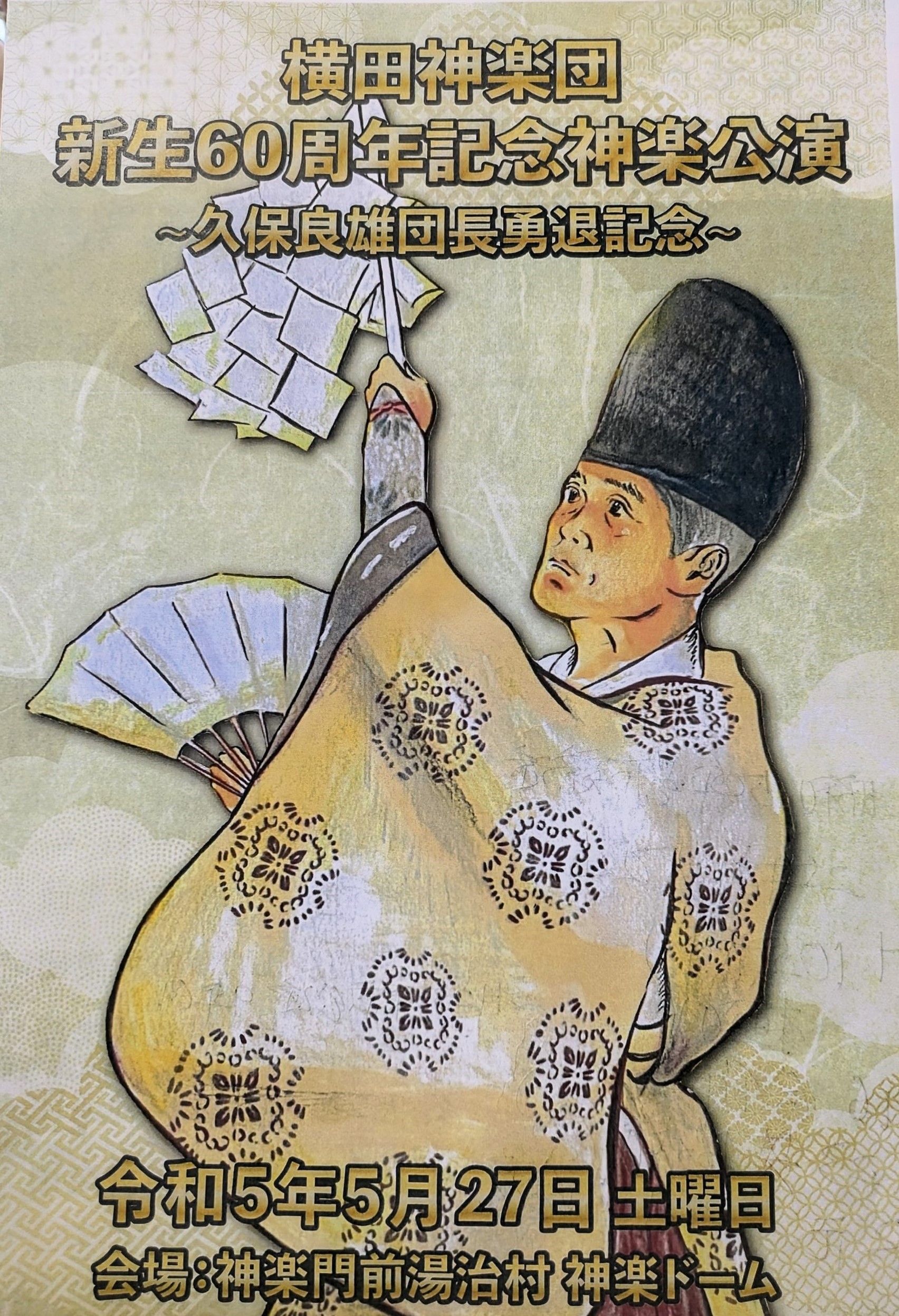

昨春の「横田神楽団新生60周年記念公演~久保良雄団長勇退記念~」です。

あれから、しばし時が過ぎて。

横田神楽団の皆さんと久保さんが、変わらず元気に活躍される姿に何度かご一緒しながら。

今でも胸が熱くなる、この公演を振り返らせて頂きます。

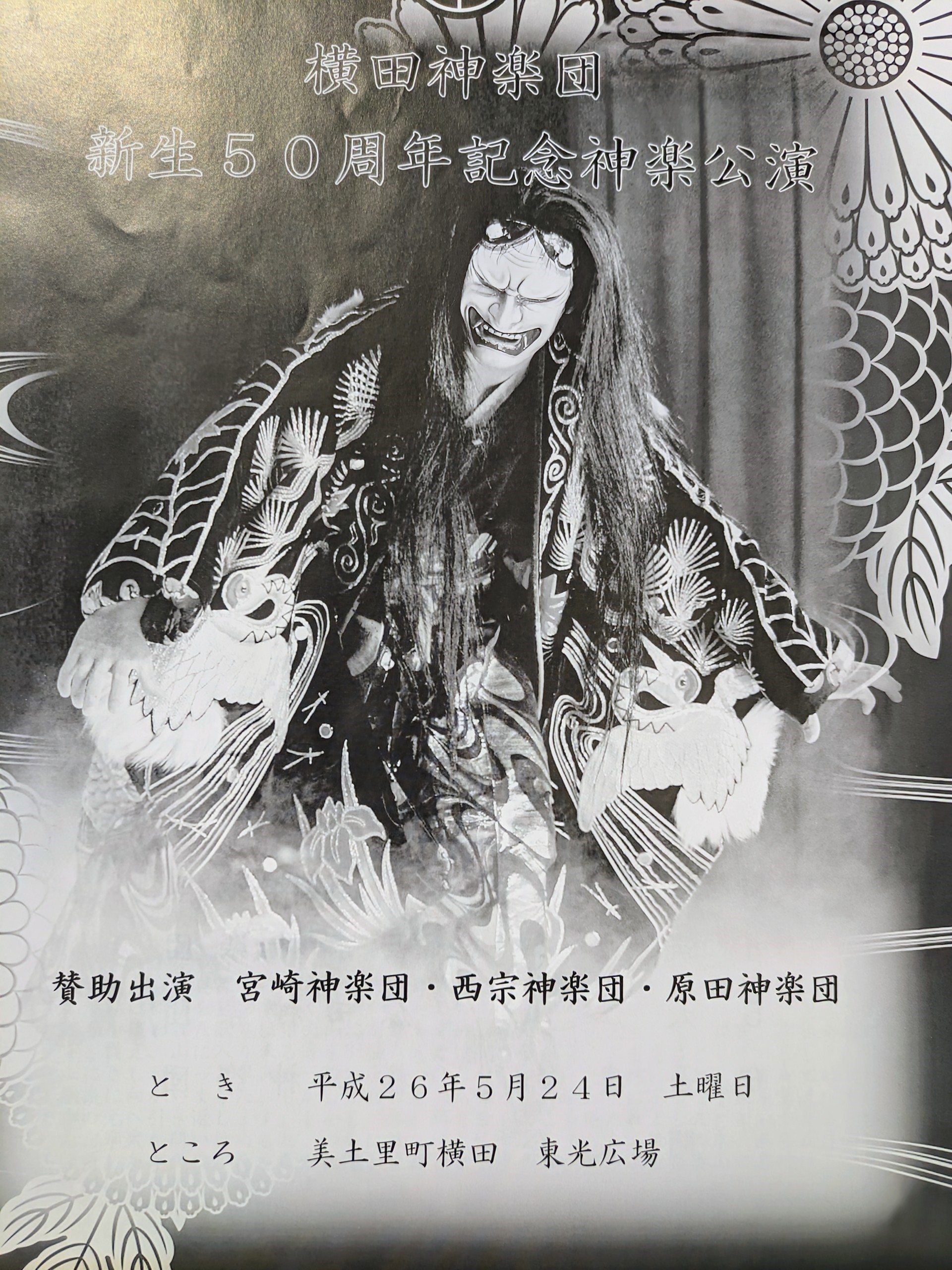

因みに、50周年記念公演のパンフの表紙はこちら

まだまだ瑞々しく覚えていらっしゃる方もあるでしょう。

神楽団の10年という時の速さと、流れの大きさを思います。

そしてこの度の公演は、Wでのお祝い

では、およそ60年!団長さんという立場で、横田神楽団を牽引された久保さんの舞姿からどうぞ。

舞台表側に走って行って撮れた、3枚だけの記念写真です。

~第一幕 横田神楽団 神降し~

久保良雄元団長が、したたれとハチマキの昔のスタイルで十数年ぶりに神をつとめられました。

神:久保良雄さん。

大太鼓:谷本陽荘さん、小太鼓:廣瀬新悟さん、

手打鉦:住田一幸さん、笛:廣瀬恵美さん。

続きます

2024,07,16 Tue 23:06

今日も暑かったですね。

最近ほとんど家に居ることが無くて、ブログも更新できません。

体調壊してる?とご心配を頂く方もあり、有難うございます。

壊してませんっ

むしろ元気過ぎて、色々引き受けちゃってます。

連休明けから、又更新を始めますのでぜひお付き合いください

大森神楽団の皆様の「羅生門」をご覧頂きました。

存在感ある神のお二人と。

観る人の心をガッツリ掴んだ大きな鬼たち。

世界観を創る奏楽さんと、忙しい裏方さんのチームワーク。

私はうろうろしながら、どこを見せて貰っても楽しいな

来週17(水)のひろしま神楽定期公演は穴笠神楽団の皆様の「鈴鹿山」です。

水曜神楽と週末神楽を繋いで、夏を乗り切りましょう

7月17日(水)穴笠神楽団「鈴鹿山」

18時開場 19時開演 広島県民文化センター

(082)245-2311

当日券(自由席)は18時からロビーで販売します。

前売り指定席は当日17時までチケットぴあで販売(Pコード562-446)

2024,07,13 Sat 00:20

2024,07,10 Wed 15:20

暑い日が続きますね。。。

堪えます。夜はぐっすり休みましょう。

梶矢神楽団の皆さまの「八岐大蛇」でした。

梶矢さん出演の時は、早く行かないと!

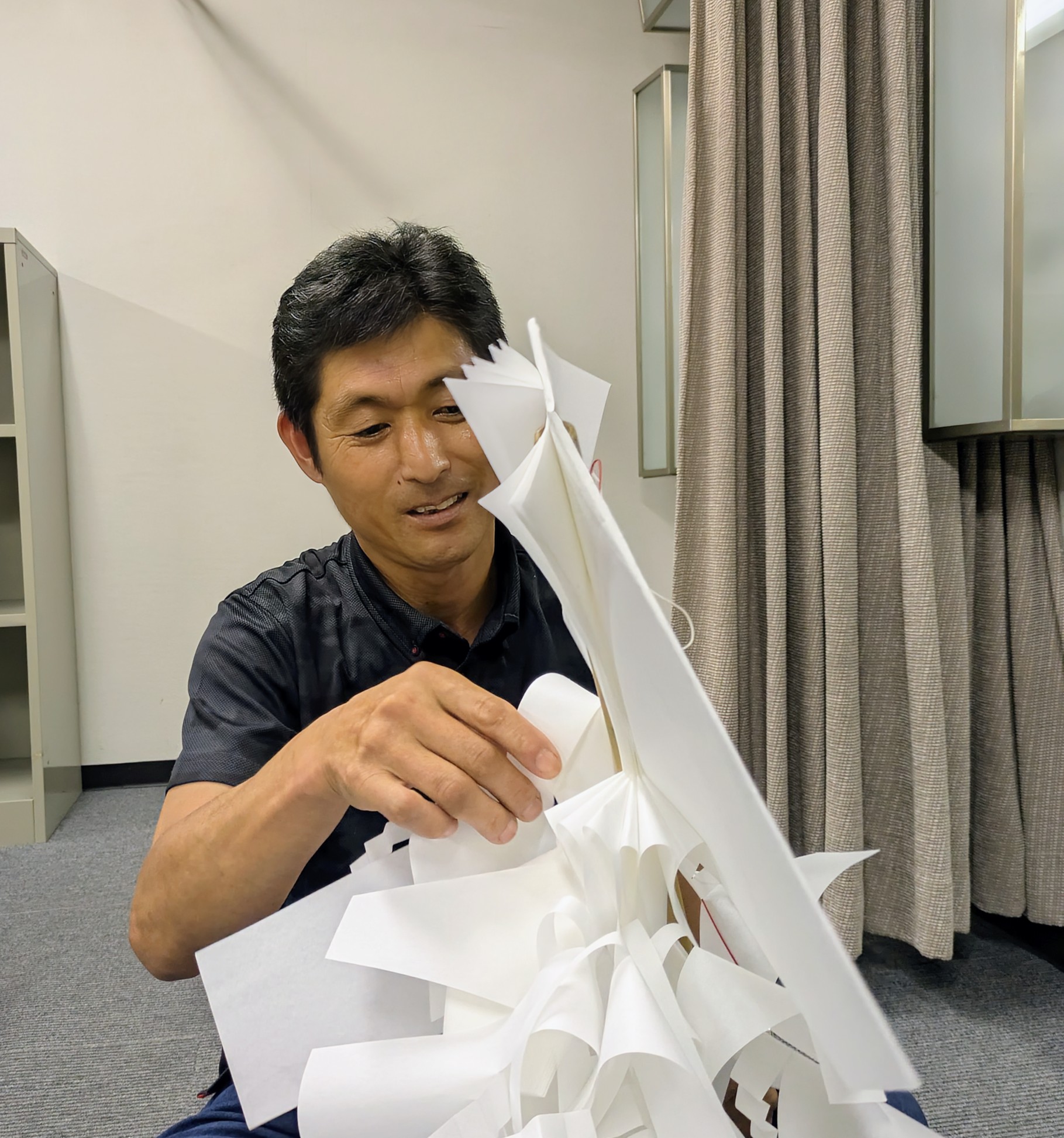

御幣を作られる作業に間に合わない~。

必ず当日、その会場にて御幣を作られます。

又、梶矢さんでは、素戔鳴尊さんの御幣は白と決まっているそうです。

この作業を見せてもらうだけでも、心が洗われます。

梶矢神楽団の皆さんは今夜5日(金)、神楽門前湯治村のかむくら座で20時半から「八岐大蛇」を舞われますよ。

遊び心と丁寧な大蛇の舞!その大蛇を追い込むスサさんの雄叫びはかむくら座の近さだと一層凄いでしょうっ(*^_^*)

浜田の実家に帰り、祖母の100歳のお祝いをしてきました。

一昨日、100歳を迎えたばかり。

実家には、親戚や親しい方からの花束や贈り物が届いていました。

以前に比べれば、体は勿論弱りました。

しかし眼も耳も記憶力もまだ不自由なく、私は未だに叱られることがあります

又、大正・昭和と生き抜いた祖母の昔は生々しく、一方で面白い。

昨日、ケーキを食べながら聞いた話は。

“学校では、歴代の天皇さんの名前を20人憶えて言わなければ椅子に座らせてもらえなかった”という話。

今も『ジンム、スイゼイ、アンネイ、イトク・・・』と、だいたい言える

神様から頂いている長い命。

毎日穏やかに過ごしてもらいたいと願っています。

2024,07,05 Fri 15:57

眩しいっ、そしてキレイな青空。

丁度今夜は、ひろしま神楽定期公演です。

梶矢神楽団の皆様の八岐大蛇ですよ。

大蛇と遊びましょ(*^_^*)

7月3日(水)梶矢神楽団「八岐大蛇」

18時開場 19時開演 広島県民文化センター

(082)245-2311

当日券(自由席)は18時からロビーで販売します。

前売り指定席は当日17時までチケットぴあで販売(Pコード562-446)

この度「ひろしま神楽定期公演」は。

世界最大級の旅行クチコミサイト・トリップアドバイザーの「トラベラーズチョイスアワード2024」を受賞したとお知らせがありました。

「トラベラーズチョイスアワード」は、トリップアドバイザーのクチコミで高い評価を獲得した観光スポット等に贈られます。

今回、広島の観光施設・727箇所から「広電」や「原爆の子の像」等と並んでの受賞だそうです。

一度見て頂くと、神楽の素晴らしさは伝わる。

受賞は励みになりますね。

夏休みも近くなりました。

お誘いあわせの上お越しください。

7月定期公演

10日(水)大森神楽団「羅生門」

17日(水)穴笠神楽団「鈴鹿山」

24日(水)茂田神楽団「滝夜叉姫」

31日(水)戸谷神楽団「八岐大蛇」

8月定期公演

8月7日(水)吉田神楽団 「滝夜叉姫」

14日(水)阿坂神楽団 「殺生石」

21日(水)溝口神楽団 「悪狐伝」

28日(水)上中調子神楽団 「滝夜叉姫」

2024,07,03 Wed 14:27