昼間は暖かいですね。

でもやっぱり、これからまだ雪に悩まされる日があるのかな?

ご来場頂いて、ありがとうございました。

本ベル後、開演のお話をさせて頂く時。

お客さんの表情が、とても明るく弾んでいて。

この日を心待ちにしておられたのがよーく分かります。

早春の洗練された舞台に、十社十色の熱演。

濃厚ないちにちでしたね

第一部の役者さんが揃っている安堵感と、もうすぐ開場の華やかな緊張感が漂います。

昨日は、途中カメラが故障して・・入院中です。

袖からの様子をご紹介できればと思っていますので、写真が撮れていたらいいのですが・・・。

ドキドキ確認中です。

2015,02,23 Mon 21:14

金星も三日月もお預け・・・

お天気だけはどうしようもないっ

「鬼の住む山」というテーマの代表格となるのは、やはりこの演目かもしれませんね。

八幡大菩薩:渡 勇さん。

源頼光:庭田 誠二さん、藤原保昌:木下 弘文さん。

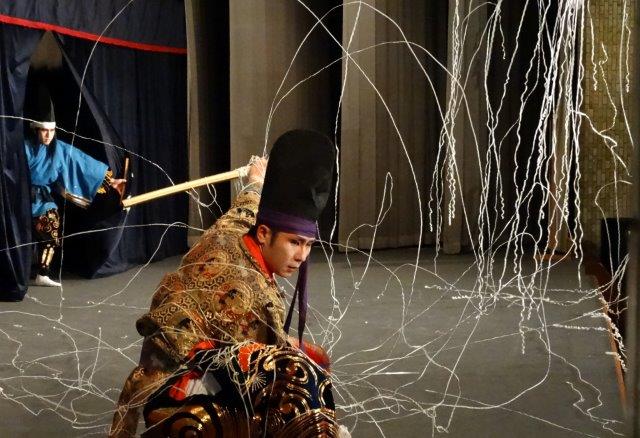

~最終演目 大江山 三谷神楽団~

《幼き頃から修験者として全国各地の霊山を巡り修行し、大江山に辿り着いた酒呑童子。

酒呑童子の館は鉄の門で作られ「鉄の御所」と名付けていたことから。

鉄づくりの大親分であったことが伺えます。

又、頼光さんの先祖は、今の兵庫県・川西市で鉱山を営んでいたと伝えられ。

昔を辿れば仲間の修験者だったと思われます。

頼光さんは、鉱山の財力と勢力を、充分知っていたのでしょう。

※筆:石井誠治さん 現行より一部抜粋編集記載》

酒呑童子:梶原 信吾さん、茨木童子:木下秀雄さん、

おけ童子:森脇 真悟さん。

血気盛ん、舞台の活力が溢れて、ドライアイスのように客席に広がっていく感じです。

“三谷の大江山”を皆さんよく知り、口上や所作の約束事に大いに湧く。

KAGURAの杜でビデオ配信しておりますので、その雰囲気をぜひご覧ください。

さて、頼光を演じたのは庭田 誠二さん。

昨秋、奉納で一度顔見せとして舞われ、今回のような舞台は初めてだったそうです。

三谷の矢旗と大江山に憧れ入団し、ついに頼光を受け継いだ。。。そのお気持ちは。

『背負うものの大きさ重さは自覚していますが、嬉しい、光栄なことです!』

喜びを力に、代表演目の心棒となって舞われます

紅葉姫:片山 豊和さん。

大太鼓:山本宏二さん、小太鼓:藤崎 未来さん、手打鉦:菊谷 真沙志さん、

笛:田辺 瑞希さん。

「三谷神楽団 弥生の神楽交流会2015」は3月15日(日)。

大江山も舞われます。特別出演は東山神楽団の皆さんです。

詳細は改めてお知らせ致します。

2015,02,21 Sat 18:06

~第三幕 三上山 佐野神楽社中~

又、社中員の皆さん個々の家紋が施されています。

大太鼓:三浦信吾さん、小太鼓:吉本 健太郎さん、

手拍子:三浦 功大さん、稗田(ひえた)優輝さん、

笛:千代信 英信(ちよのぶひでのぶ)さん。

《三上山から伊吹山にかけての近畿地方は、古代の銅山の跡が残り、多くの青銅器や銅鐸などが発掘されています。

さて、これまで朝廷の支配から逃れ、山奥で鉱山の作業をする人を土蜘蛛と呼んできました。

神楽・三上山の大ムカデも山肌に吸い付くようにうごめく姿が、鉱で働く人に例えられたのかもしれません。

都からおよそ30kmの東の山が、大きな産業都市として発展していくことは、朝廷にとって大変な脅威だったに違いありません。

※筆:石井誠治さん、原稿から一部抜粋編集記載。》

妖姫:森 直樹さん、妖媼(ようおう):山田 博史さん。

『千代田という地名は、千代に八千代に五穀豊穣栄えますようにと願いが込められていると伺っております。』

はじめに上岡 直晴代表が、招かれた神楽の里に敬意を表しご挨拶をされました。

三上山は、滋賀県に伝わる俵藤太百足退治伝説を、佐野社中のオリジナル創作神楽としたものです。

昭和53年に発表、38年の時を経て、尚、人気を博します。

浜田で誕生した当時の衝撃は、一体どんな感じだったのだろうと想像します。

これから繰り広げられる物語の約束事に、期待で胸が膨らむ!

佐野社中の皆さんが持つ確固たる世界観に、元気を頂きました。

妖怪:佐古 郁夫さん、勝田 英朋さあ、佐古 良行さん、深ヶ迫 優太さん。

妖怪によって角の色が違いますね。

2015,02,20 Fri 21:01

花粉さえ飛んでなければっ

(ーωー) ツラ~イ

・・・ということで、後半に入る前にちょっと寄り道を・・

宵の明星・金星が、今とても綺麗です。

マイナス4等と眩しく、高度もあがり一際目立っています。

一目で分かると思いますので、少し日が長くなった夕暮れ、西の空を眺めてみてください。

明日・21日(土)には、金星と、月齢2の細~い月が接近します。

画像:Nikon星空案内から

月齢2といえば、正真正銘の「三日月」。

(月齢2が本当の三日月って、ちょっとややこしいですよね~

この三日月を見るには、日が短い深秋から早春の間がチャンスですが。

日没後すぐに沈むので、なかなか見つけるのは難しい。

明日の夕方の天気が気になるな~

2015,02,20 Fri 18:05

突然プスンッと車が停まってしまいました。

アワワ((゚Д゚ll))アワワワ

エアコンの何かが焦げ付いて、何とかベルトが動かないとか何とかかんとか・・・?

車は即入院で、すぐに直るそうですが。

高速走行中とか、踏切の中だったら、と考えるとホント怖いなって思います

(左から)小太鼓:冨田 里絵さん、手打鉦:岡田 真歩さん、

笛:岡田 真季さん。胡蝶:森廣 洋さん

~第二幕 葛城山 今田神楽団~

《奈良時代の終わりごろ、修験道を作った、役小角(えんのおづぬ)という行者が葛城山を修行の場としていました。

鬼を従え、空を飛んだと伝えられ、日本で最も強い行者と言われます。

大和朝廷の権力争いで、葛城山に逃げ込んだ落人たちは。

役小角などの行者と共に“たたら”で働き、横穴を掘って作業するその姿から“土蜘蛛”と呼ばれたと伝えられます。

呪術を使う修験者と、鉄を操る集団は、世を乱す鬼の集団に映ったのでしょう。

※筆:石井誠治さん、原稿から一部抜粋編集記載。》

特に鬼女を舞う時の色気に見惚れてしまいます。

胡蝶が、毒薬で弱った頼光を掴んだまま『汝知らずや我こそは・・・』と重たく語る場面に、ぐっときました。

恨み辛みの“静”と復讐の“動”が物語を綴っていきます。

今田神楽団の皆さんにとって、葛城山は「欠かせない演目」なのだそうです。

新人さんの登竜門、顔見せの役割もあるそうなので、団員の皆さんそれぞれが思い出を持つ演目なのでしょう。

又、今回客席には今田神楽団の団員さんのご友人、応援隊がいらっしゃったようです。

頼もしい声援に応える熱演・・・神楽の里を感じます。

復讐の念が土蜘蛛に生気を注ぎ込みます。

頼光:竹下 靖彦さん。季武:頼政 太一さん、

金時:香浦 匠汰さん。

深手を負いしたたる血が、やがて破滅を招きます。

朝廷が恐れが生み出した、鬼の姿でしょうか。

土蜘蛛の精魂:冨田 雄太さん。

清々しく、誇らしい終演を迎えます。

2015,02,19 Thu 21:41