一週間早いっ

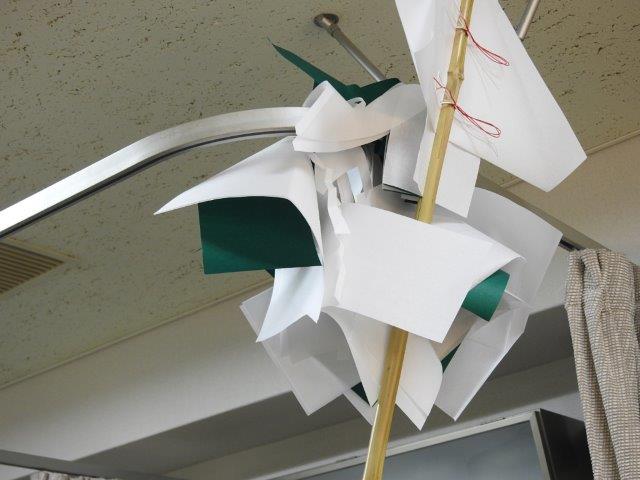

梶矢神楽団の皆さんをご紹介します。

御幣を作られるのを拝見したいと思って早めに会場に入ったのですが。

もう出来上っていました。

しかし、鬼棒のふさふさ(何て呼ぶの?)を作られる作業は真近で見ることが出来ました。

梶矢神楽団では、鬼棒を昔から「うちづえ」と呼ぶそうです。

(「打ち杖」と推測されますが、定かではないということです)

鬼棒、ざい、杖と採物ひとつとっても先輩の遺してくれた言葉と文化。

先人たちの想いが、いつも一緒に奉納舞台やステージにのぼっている気がします。

変わってしまうと寂しいし、きっと元には戻らない、この先もずっと「うちづえ」だと良いな

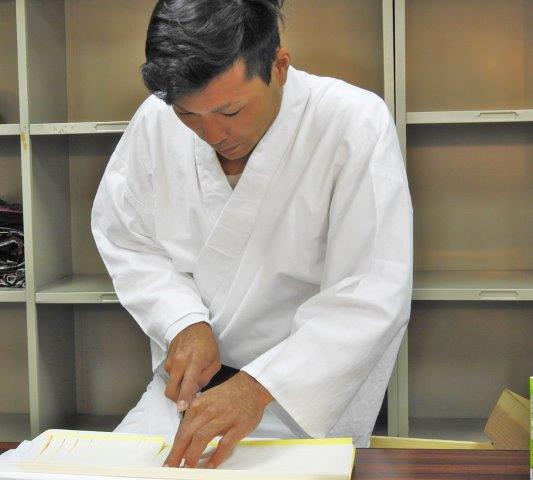

物差しなど使用されず、等間隔で真っ直ぐな切り込み入れていかれる指先に見惚れてしまいます。

『もうすっかり慣れている作業だし、普段は大工やっているので得意分野

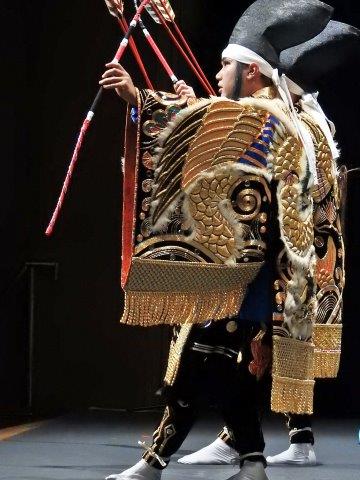

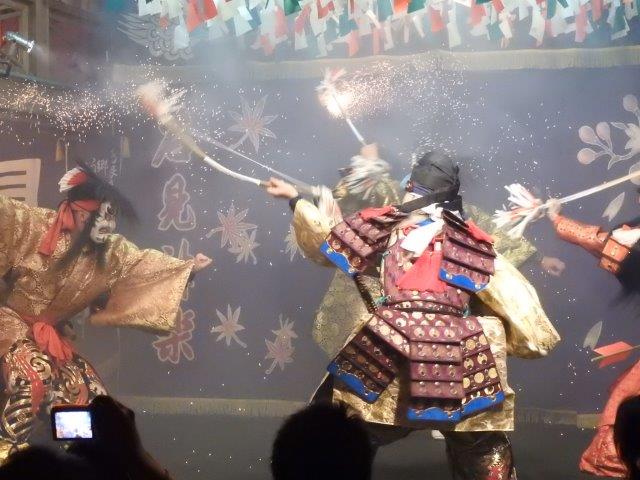

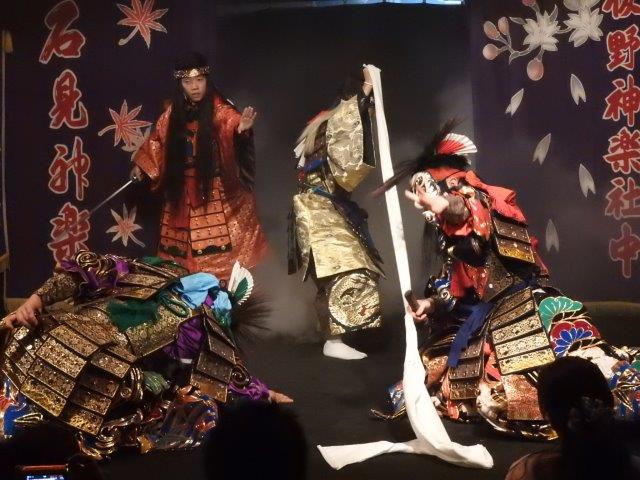

~第一幕 塵倫~

『他の舞と比べる訳じゃあなぁんだが。日本の神社は八幡様を奉る神社が沢山ありまさぁや、私らぁも見る人も、やっぱり塵倫と八幡は重要な舞でさぁの。』

長尾良文団長のお話を聞いて、私も梶矢さんの神楽の中で一番よく拝見しているのは塵倫だなーと振り返りました。

さて、梶矢神楽団の塵倫。

経験を積んだ舞子さんが舞うものとして受け継がれてきた舞ですが。

仲哀さんと高麻呂さんの二人舞の際は、仲哀さんが“はなどり”(ここではリーダー的役割の意味)。

しかし、鬼が出て塵倫が登場すると、塵倫が“はなどり”。

塵倫との合戦も、はなどり・塵倫が動くまで、神お二人が足を動かすことはありません。

鬼が動いて、初めて神が動くのだそうです(採物や手の動きは別です)。

(゚0゚*)ホ--ッッ!!

「神楽の華は鬼」その通りではないですかっ。

では、神ではなくてなぜ鬼なんだろうかと、ひとつ聞けばひとつ疑問が出て来る面白さ

今度拝見する時は、又違った見方が出来ると思うので楽しみです。

大太鼓:上田正幸さん、小太鼓:徳物一則、

手打鉦:道庭純樹さん・柴野利成さん、笛:古太刀秋貴子さん。

仲哀天皇:道庭 晃さん、高麻呂:神田光太郎さん、

塵倫:行田雅春さん、小鬼:柴野竜二さん・田中直也さん。

2017,07,07 Fri 21:21

この度の雨は大変なことになりましたね。

広島・島根とも深刻な状況、私も実家には何度も連絡をして落ち着かない一日でした。

被害に見舞われた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。

雨の季節が続きますので、身の安全第一の判断を。。。

熊本東北部に住む友人も、早い判断で福岡の安全な地域へ避難をしました。

雨は落ち着きましたが、安全を確認してから帰って。

全てはそれからということになりますが、かなりの被害を覚悟しているようでした。

未だ行方不明の方もいらっしゃって、心配が募ります。

捜索・救助活動が大きく進むことを祈るばかりです。

所変われば

所変われば

今日は雨上がり、眩しい西陽の中を帰宅しました。

。。。かと思えば、あっという間に重たい雲が広がってガッカリ。

雲の上では、望に向かうお月様が輝いているはすです。

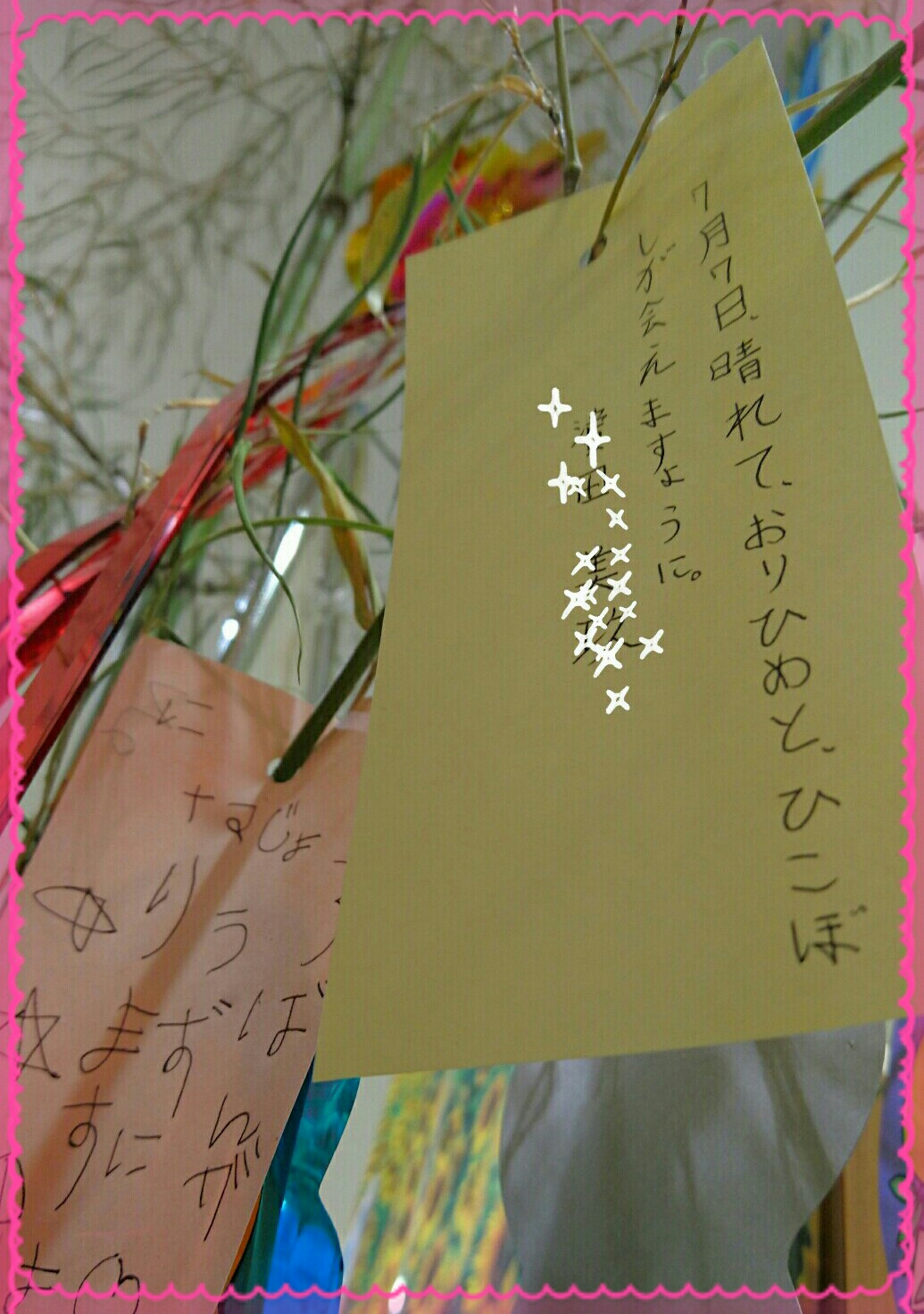

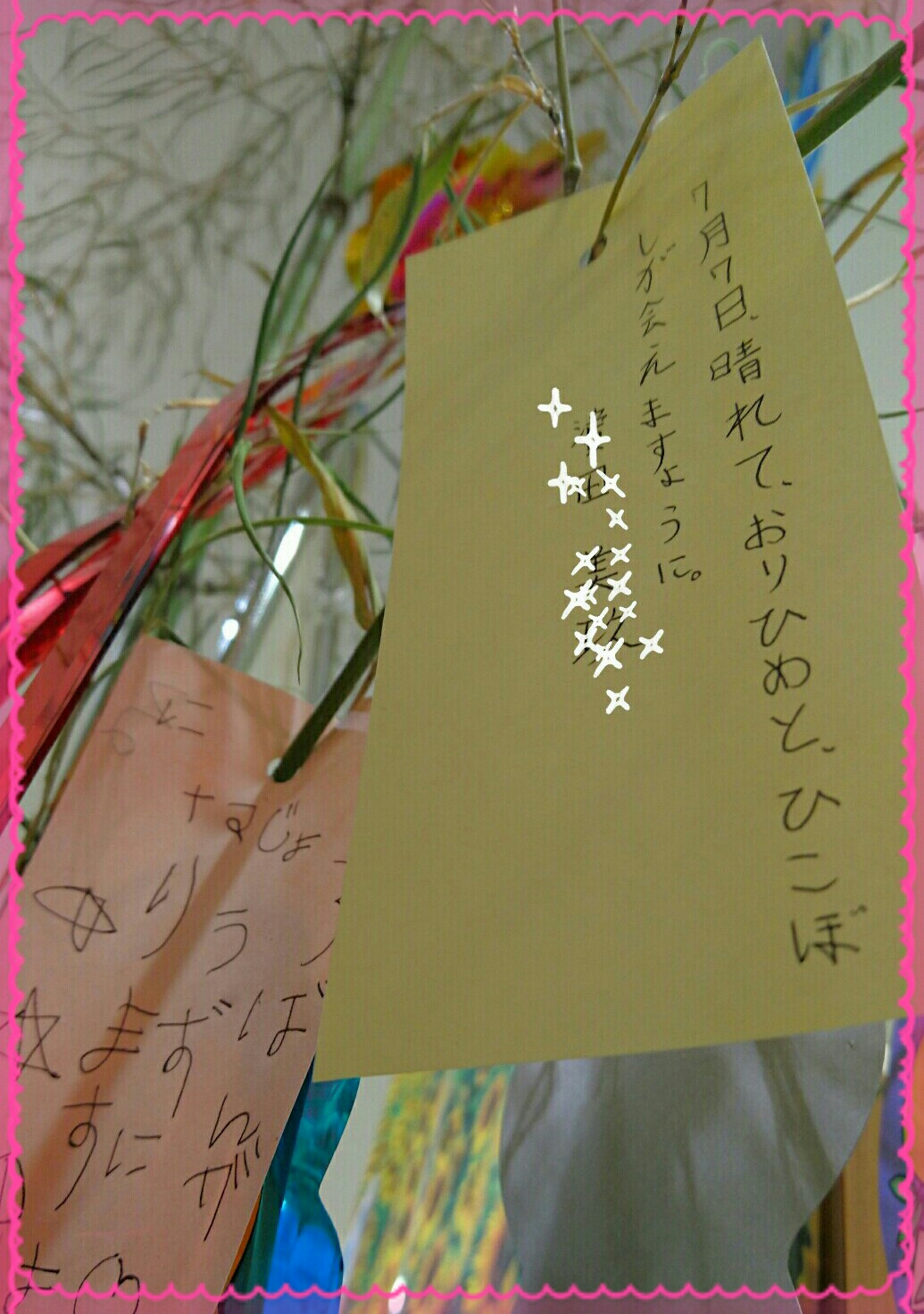

そして明日は七夕。

普段、夜空を見上げる機会がない方も、何となく、年に一度しか会えない恋人同士の逢瀬に思いを馳せる日かもしれません。

彦星(アルタイル)と織姫(ベガ)の距離は14.8光年。

1光年は光が1年間に進む距離、1光年を換算すると約9兆5000億km×14.8。

(´・ω・`) ハア~

せめて一年に一度くらい顔を見たいよね

≪おりひめとひこぼしがあえますように≫という、優しい願い事を見つけた!

≪おりひめとひこぼしがあえますように≫という、優しい願い事を見つけた!

短冊に願い事を書いて笹竹に結ぶのは、江戸時代、夏越しの茅の輪の左右の笹竹に芸事上達を願った短冊を吊るしたのが始まりだそうです。「五色の短冊」はもちろん陰陽五行説からであります。

しかし、こんな梅雨の7/7に七夕があるのは皮肉ですね。

旧暦(月歴)で七夕を行っていた昔は、現在より一か月くらい後の行事ですから。

8月になると梅雨明けの夏空は安定し、晴天率が高くなって天の川が見えやすくなり、ベガやアルタイルを含む夏の大三角形も早い時間から天頂近くに上って存在感を発揮します。

現在の新暦(太陽歴)が導入された明治時代から、7/7に固定されたようですが。

よりによって梅雨時期で、天の川はもちろん、星も見えにくく、晴れても夜中以降にならなければ夏の大三角形が高くまでのぼりません。

新暦七夕・9時頃の東の空。大三角形はまだ低い位置にあります。

新暦七夕・9時頃の東の空。大三角形はまだ低い位置にあります。

いまいち盛り上がりにかける梅雨の七夕。※アストロアーツHPから。

そこで、もうワンチャ~ンス

そこで、もうワンチャ~ンス

『伝統的七夕』があります。

国立天文台が星空を眺めて欲しいと言う願いを込めて推進しているもので、近年定着してきました。

旧暦(月歴)に基づき、処暑と新月を基準に換算され、毎年日にちが変わります。

今年は8月28日(月)。

来年は8月17日(金)。

今年の旧暦七夕の夜空。デネブから夏の大三角を通って、彦星と織姫の間を流れる天の川。観られると良いですね。※国立天文台HPから。

今年の旧暦七夕の夜空。デネブから夏の大三角を通って、彦星と織姫の間を流れる天の川。観られると良いですね。※国立天文台HPから。

ほぼ夏休み中になりますので、子供さんと一緒に夜空をゆっくり楽しむことができます。

アウトドアや、早めに部屋の電気を消して星空を眺めるというのも良いですね。

ということで、明日もし星が見えなくても大丈夫なのです。

彦星と織姫も、逢えるチャンスが2回あるということで・・・

広島・島根とも深刻な状況、私も実家には何度も連絡をして落ち着かない一日でした。

被害に見舞われた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。

雨の季節が続きますので、身の安全第一の判断を。。。

熊本東北部に住む友人も、早い判断で福岡の安全な地域へ避難をしました。

雨は落ち着きましたが、安全を確認してから帰って。

全てはそれからということになりますが、かなりの被害を覚悟しているようでした。

未だ行方不明の方もいらっしゃって、心配が募ります。

捜索・救助活動が大きく進むことを祈るばかりです。

今日は雨上がり、眩しい西陽の中を帰宅しました。

。。。かと思えば、あっという間に重たい雲が広がってガッカリ。

雲の上では、望に向かうお月様が輝いているはすです。

そして明日は七夕。

普段、夜空を見上げる機会がない方も、何となく、年に一度しか会えない恋人同士の逢瀬に思いを馳せる日かもしれません。

彦星(アルタイル)と織姫(ベガ)の距離は14.8光年。

1光年は光が1年間に進む距離、1光年を換算すると約9兆5000億km×14.8。

(´・ω・`) ハア~

せめて一年に一度くらい顔を見たいよね

短冊に願い事を書いて笹竹に結ぶのは、江戸時代、夏越しの茅の輪の左右の笹竹に芸事上達を願った短冊を吊るしたのが始まりだそうです。「五色の短冊」はもちろん陰陽五行説からであります。

しかし、こんな梅雨の7/7に七夕があるのは皮肉ですね。

旧暦(月歴)で七夕を行っていた昔は、現在より一か月くらい後の行事ですから。

8月になると梅雨明けの夏空は安定し、晴天率が高くなって天の川が見えやすくなり、ベガやアルタイルを含む夏の大三角形も早い時間から天頂近くに上って存在感を発揮します。

現在の新暦(太陽歴)が導入された明治時代から、7/7に固定されたようですが。

よりによって梅雨時期で、天の川はもちろん、星も見えにくく、晴れても夜中以降にならなければ夏の大三角形が高くまでのぼりません。

いまいち盛り上がりにかける梅雨の七夕。※アストロアーツHPから。

『伝統的七夕』があります。

国立天文台が星空を眺めて欲しいと言う願いを込めて推進しているもので、近年定着してきました。

旧暦(月歴)に基づき、処暑と新月を基準に換算され、毎年日にちが変わります。

今年は8月28日(月)。

来年は8月17日(金)。

ほぼ夏休み中になりますので、子供さんと一緒に夜空をゆっくり楽しむことができます。

アウトドアや、早めに部屋の電気を消して星空を眺めるというのも良いですね。

ということで、明日もし星が見えなくても大丈夫なのです。

彦星と織姫も、逢えるチャンスが2回あるということで・・・

2017,07,06 Thu 23:11

どんより、しょんぼり帰ってきました。

田口麗斗投手に完全軍配でしたねぇ。

うーん、でも、これはこれでっ!てことにしよっ

広島神楽定期公演・今吉田神楽団の皆さん続きます。

幕間のお話は、もちろん!新団長・石川一義さんでした。

まずは2月の就任から、どんな4か月だったかを伺いました。

『自覚を育てる時期で、意識は大きく変わりましたが、秋に向かって活動するこれからが、団長としての仕事の始まりです。』

と、表情を引き締められました。

又、昭和21年発足からおよそ70年という、今吉田神楽団の歴史を“比較的まだ若い神楽団”と表現されながら。

『それでも、先輩方の70年の歩みに思いを馳せると、感謝と感慨も一入です。』と語られました。

継承者であり、次の世代への伝承者でもあり。

深い縁で結ばれた団員の皆さんと、これからどんな景色が見られるのか!胸が高鳴りますね

さて、今吉田の皆さんは7月29日(土)豊平どんぐり村の恒例イベント夏の陣で舞われます。この日は花火もあるそうですのでおススメですね。

10月には芸石競演への出演をされ、その夜は豊平での地祭りです。

そして、42回目を迎える9月16日(土)の豊平競演。

秋、可憐な白いそばの花が咲き誇る豊平の魅力に続いて・・・

『どの神楽団も日々神楽への精進があります。それがそれぞれの伝統として舞われる舞台です。個々の味わいを楽しみにお越しください!』と力を込められました。

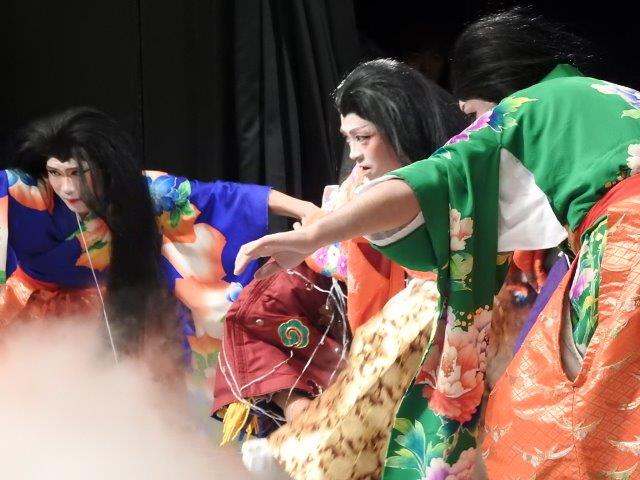

~第二幕 八岐大蛇~

紅葉狩と共に、今吉田独自の調子で舞われる大蛇は。

“この調子の変化を知っているものでなければ舞いこなせない”お互いの呼吸を合わせ舞う必要があるそうです。

しかし元気な大蛇たちは、舞台の上で確実なコミュニケーションを取りながら、時々アドリブを取り入れては、会場を大きく湧かせていました。

また、大町の奉納にも来てくださいね~

大太鼓:石川一義さん、小太鼓:石川悠祐さん、

手打鉦:水本真吾さん、笛:長木 恵さん。

須佐之男命:松本一樹さん、足名椎:中 英雄さん、

手名椎:長木 康さん、奇稲田姫:井上穂乃香さん、

大蛇:吉田和雄さん・堀田智治さん・井上 節さん・木村隆之さん。

2017,07,04 Tue 23:16

明日はカープの予定なのに・・・

L(・o・)」 オーマイガッ

今吉田神楽団の皆さんをご紹介します。

今年2月から、石川一義さんが団長さんに就任されて新生・今吉田神楽団!

この夏から秋にかけても忙しく、張りのある舞台に元気を頂きました。

一段と興味を深めてもらえたようです

~第一幕 紅葉狩~

初見でした。

以前より保持され、競演でも舞われていたそうです。

最近は、代表演目の壇ノ浦へのリクエストを頂くことも多く。

又、人数を要するこの舞は、神楽団のその時の状態で舞えたり舞えなかったりするというお話もあり。。。

近年はまつりなど、限られた場所でしか舞っておられないレアな演目となっているようです。

シンプルな構成を、今吉田独自の調子で舞われ、落ち着いてしっとり拝見する紅葉狩でした。

大太鼓:石川一義さん、小太鼓:井上穂乃香、

手打鉦:水本真吾さん、笛:長木 恵さん。

平維茂:井上 節さん、長谷兼忠:堀田智治さん、

八幡大菩薩:佐々木正さん、鬼女大王:松本一樹さん、

赤蜘蛛:吉田和雄さん、白蜘蛛:長木 康さん、

大王(鬼):木村隆之さん、赤蜘蛛(鬼):石川悠祐さん、

白蜘蛛(鬼):長木 康さん。

~明後日・5日(水)の定期公演は~

梶矢神楽団の皆さんの登場です。

「塵倫」「頼政」です。

頼政!初見だ~い、嬉し~い。

7月5日(水)18時開場 19時開演

広島県民文化センター(082)245-2311

2017,07,03 Mon 21:41

今日は磯村嘉孝選手のプロ初本塁打に感激。

良かったですね。

イイヒニ (о´∀`о) ナッタネ♪

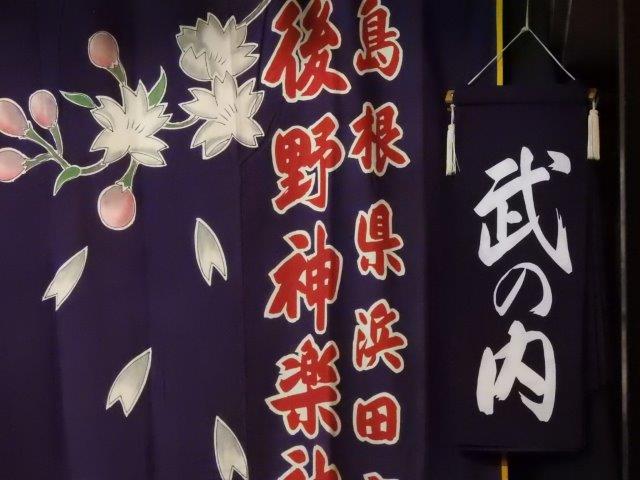

後野神楽社中の皆さんの「武の内」を拝見しました。

後野社中として初めて舞われる演目で、子供・大人共にほぼ同時に取り組み。

先日のいわみ子供神楽フェスタで、子供たちが一週間先に初披露を迎え、昨日、社中としての初披露となりました。

もともと武の内は、保持される社中が限られていると伺っています。

私は佐野社中の皆さんが舞われる武の内を、映像で見たことしかありません。

干珠・満珠のご神徳をどう描かれるのだろう・・・

武の内の世界観を直接肌で感じられることに、ドキドキしながら向かいました

虫谷さん、今日は阪神も連勝ですね

~武の内~

○あらすじ○

第14代仲哀天皇の后・神功皇后は、身重の身で武内宿禰を従え、亡き夫に変わり外征を決意します。

住吉の神に先勝祈願の折、潮干る瓊(干珠)・潮満つる瓊(満珠)の珠を授かります。

潮干る瓊は海の水を干し陸地に変え、潮満つる瓊は陸地を海中に変える力があります。

神助を得た神功皇后は、外つ国の賊徒との海戦の最中これらふたつの宝玉を操り降伏させます。

【仲哀天皇の急死後、住吉大神の神託により、筑紫より朝鮮半島に出兵して新羅の国を攻める。(浜田の石見神楽ガイドブックから)】

この戦いの後帰国した神功皇后は、応神天皇を出産されます。

船を漕ぐ所作などが取り入れられます。

命を助ける代わりに、これよりは日本に従うよう様々な条件が語られます。威厳に満ちた神功皇后が描かれます。

2017,07,02 Sun 21:14