同じように濡れてすれ違う人に、親近感を覚えます。

帰宅した途端にやんでしまう夕立の不思議と、雨上がりの匂い。

すぐに鳴き出す蝉の声の夕暮れ。

・・・夏ですよねぇ。

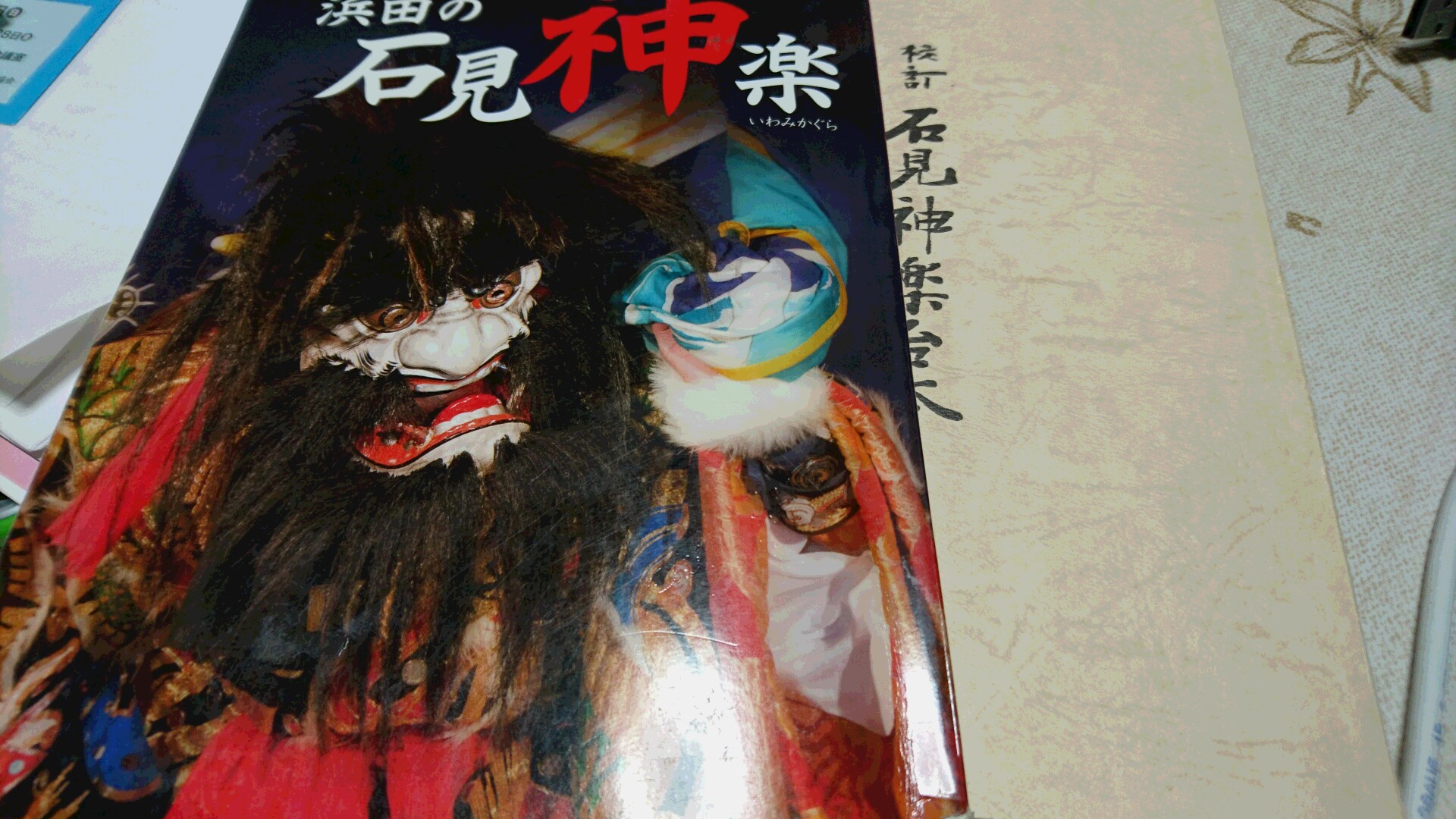

浜田の石見神楽検定、事前講習会をかいつまんでご紹介します。

参加者は県外からの方が多く、広島率が高かったことも今回の特徴でした。

広島の神楽をきっかけ興味が広がって、石見神楽との違いを学びに来たという参加者のお話もありました。

ところで、先週の講習会は、参加者の好奇心で満たされていましたが。

翌朝の中国新聞には、受験者数の伸び悩みが取り上げられていましたね。

今年6回目で、色んな事情も出て来るようになるのでしょう。

ただ、過去2回受験した経験から申し上げますと。

ひたすら合格を目指してガイドブックを読み暗記する夏は、自分なりに一生懸命でやりがいがあった

新しく知ることも沢山あるし。

久々に試験中にえんぴつを転がしたし(これが間違いだったのだっ)。

99点は本当に悔しかったし。

その分、次の年の満点合格の達成感と解放感は格別でした。

これに合格したから何があるというわけでは全くないけれど、良い夏を過ごせます!と、はっきり言えます。

試験問題を作る日高均さんによれば『ガイドブックをちゃんと読めば合格(70点以上)する試験だが、100点を取るには難しいはず。』ということで。

問題を作る側は、100点を取られたら負けたような気がするそうな。

『100点取られたかー!と思うんですよ

ぜひ100点合格で、日高さんに勝利してください

試験は8月27日(日)、申し込みは8月10日(木)までの受付となりました。

親子で挑戦するもの素敵ですね。

詳細はこちらをどうぞ

http://www.all-iwami.com/modules/news/index.php?action=Article&article_id=1885

まずは、柿田面工房 柿田勝郎さんです。

研究に没頭した時期があったと振り返られました。

ここでの主題はもちろん、柿田さんが“長浜面”と呼ばれる、石見神楽面の歴史や技法についてですが、お話は多岐にわたります。

浜田で熟練の面職人が勢力を揮われる時代に、師を持たず独学の新人であった柿田さんが、何を考え、何に力を注ぎ信頼を得てこられたか。

『こうして、面職人としてこれまでやってこられたのは・・』という、柿田面師の40年の道のりを凝縮したお話は。

物事の捉え方や、心の在り方へのヒントを授かるようでした。

そして“神楽の伝統と現実”の、悶々としたギャップについて。

『行き過ぎると頭を叩かれ、行かな過ぎると必ず衰退する』と、以前からよくお話されていますが。

今回、一番印象に残ったのは。

“面の表情が、だんだんエグくなるように感じる”というものでした。

以前は、おおらかな面を、舞い子の力でどうとでも見せていたが、昨今は舞子が表現するべきものを、面に任せるという傾向があるように感じてしまう。

これも舞う環境が変わり、じっくり舞って魅せる時間が短縮され、短い時間に分かりやすいインパクトを求めるようになったのかもしれない。

こんな話をすると自分で年を感じますよ、と柔らかな笑顔と共にお話されました。

何かひとつ変われば、自然に全体が変わるという常を、しみじみ伺いました。

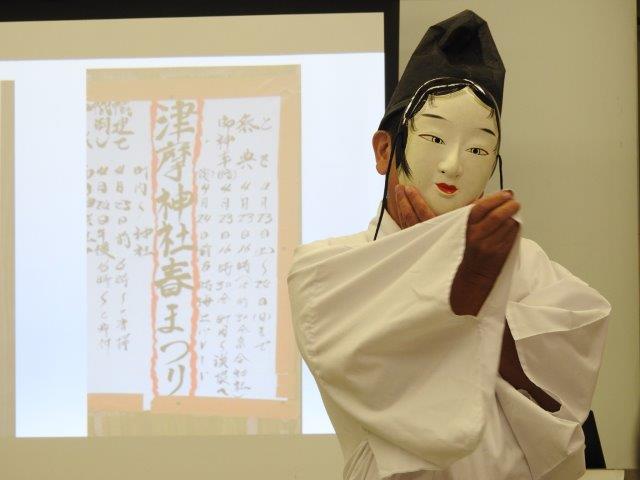

続いて、西村社中の日高均代表です。

石見神楽の特徴を全般的にまとめられました。

『このへんは試験に出るんじゃないかな~

皆さん一斉に、ガイドブックにアンダーラインや書き込みをされていました。

呼び方、持ち方、構え方などにも地域性があるのも面白いですね。

日高さんもまた、22歳と10か月という若さで、青年団の仲間と共に、西村社中を一から立ち上げた方ですから。

何も持っていない、神楽を知らない若者たちが、どうやって1年1年を積み重ねて社中という形に整えてきたか・・・

浜田の歴史ある社中・保存会や、職人さんの情けなど多くの助けがあった、浜田の神楽の人間味について触れられました。

しかし一番しんどかったのは、なぜか代表を務めることになったため「上にも下にも気を使わにゃあやれんかった」ことだそうです

そして私の中で胸に刺さったお話は。

浜田の中でも奉りが少なっているというお話でした。

イベント神楽は増えてきているが、奉納神楽が徐々に少なくなっている。

夜明かしが半夜舞となり、2年に一度になり、そして無くなるというパターン。

・・・心細いですね。

西村八幡さんで、秋の神楽のお囃子が聞けなくなるなんて考えたくないな。

一度無くなったら、もうきっと復活することもないでしょう。

神楽と地域環境は直結しているかもしれませんね。

神楽上演は次回ご紹介。

2017,07,29 Sat 20:15