浜田の石見神楽検定・対応講習会。

久しぶりに机に座っての学びの時間。

とはいえ社会に出てからも、仕事上、必要な資格を取る試験は沢山ありますから。

どこまでいっても勉強は必要ですが。

今までで、一番楽しい試験勉強だと思います。

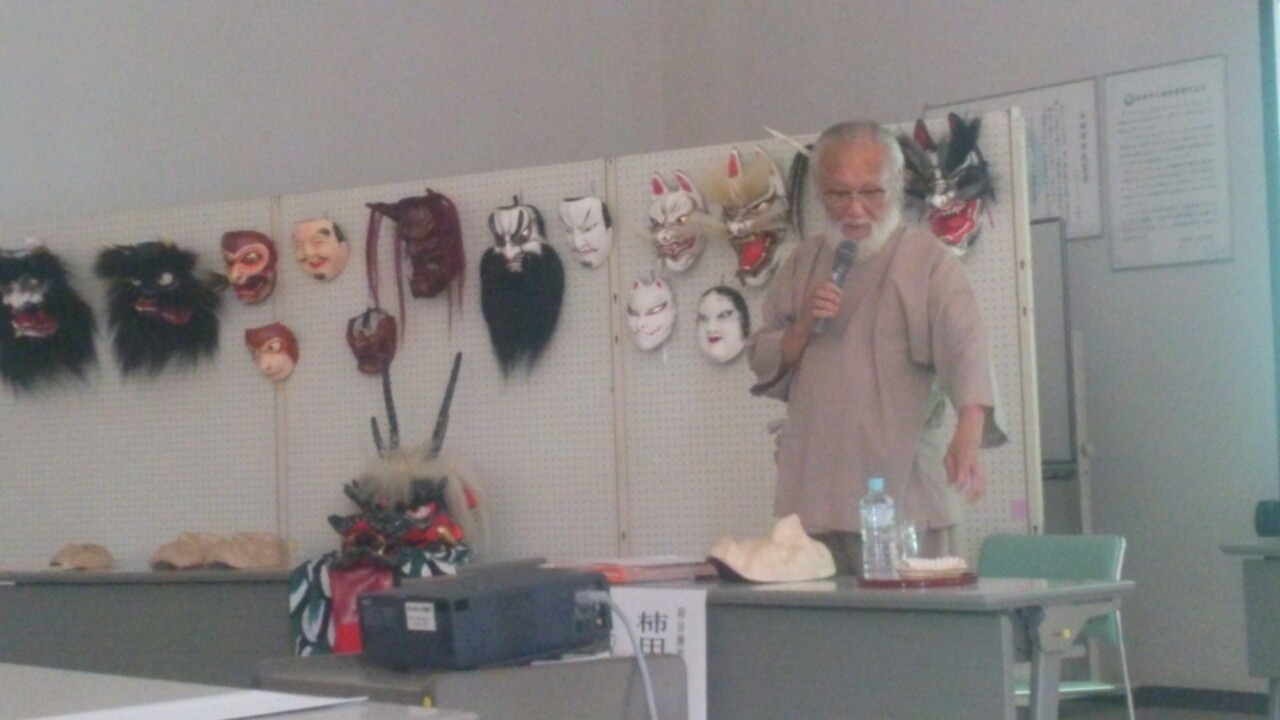

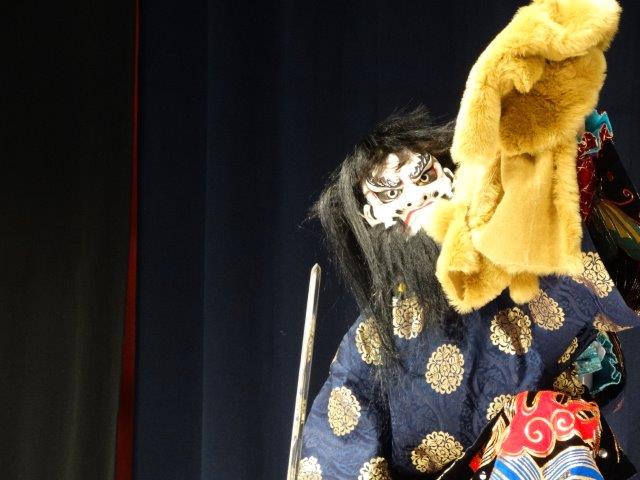

「石見神楽面の魅力や技法について」の講義。

出題ポイントを伝えながら、神楽を取り巻く近況についてお話されました。

この検定の監修など担当される、西村神楽社中の日高 均さん。

神楽全般「神楽とは」から・・・何もかもです。

試験範囲広いわ~

もちろんポイントは繰り返しお話されましたが・・・間に合うかな

もし落ちるようなことがあれば、後ろ指さして笑ってやってくださいまし。

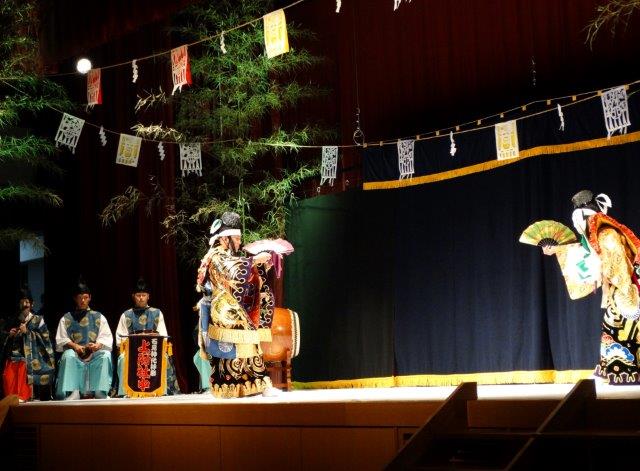

西村神楽社中の皆さんの、塵輪の上演がありました。

塵輪はね、天の鹿児弓、天の羽々矢。

八幡は神通の弓、方便の矢だよ。

ひとつ、覚えた

鑑賞するには特に問題はありませんが。。。

講習会も終わり、実家で何か食べさせてもらおうと西へ向かいました。

西村まで開通したバイパスを、初めて通ってみましたら、早い早い

歴史的短縮。楽になります。

でも、もしかしたら、9号線の景色に帰省の醍醐味があるのかも、とも感じました。。。

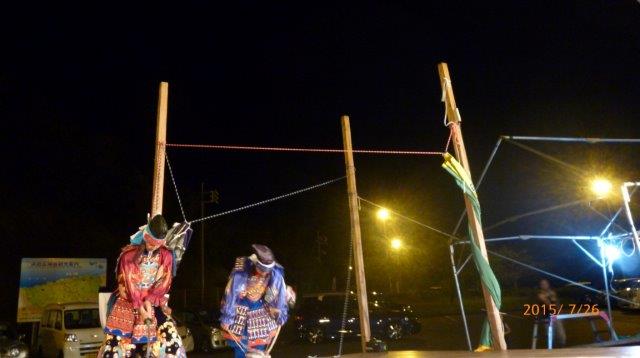

三隅の道の駅で、夕日神楽が開催され。

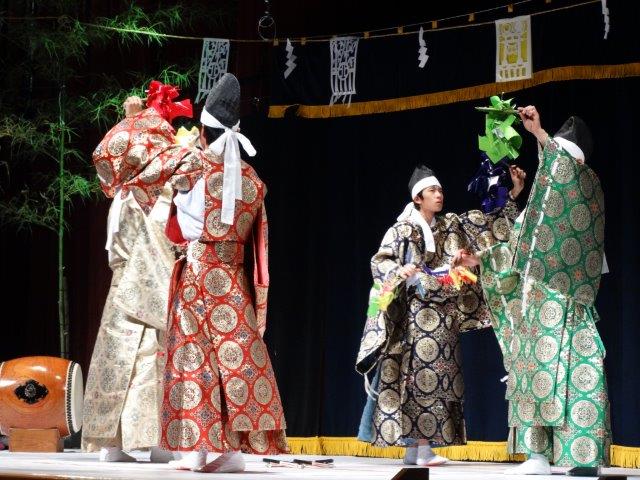

両谷社中の皆さんの出番でした。

父のカメラを持って、いそいそ。

しかし、台風の影響からか、強風・突風の中での開催となり。

舞う方は、ど根性上演。

見る方は、ど根性鑑賞。

私もマンガみたいに逆立って揺れたり、顔を隠す髪を時々食べながら『絶対最後まで見るっ!』と誓って拝見しました。

普段なかなか経験できない、珍しい神楽上演、思い出の夜になりましたよ

○両谷神楽団(浜田市三隅町)○

カメラの要領を得ず、写真はほとんど撮れませんでした。

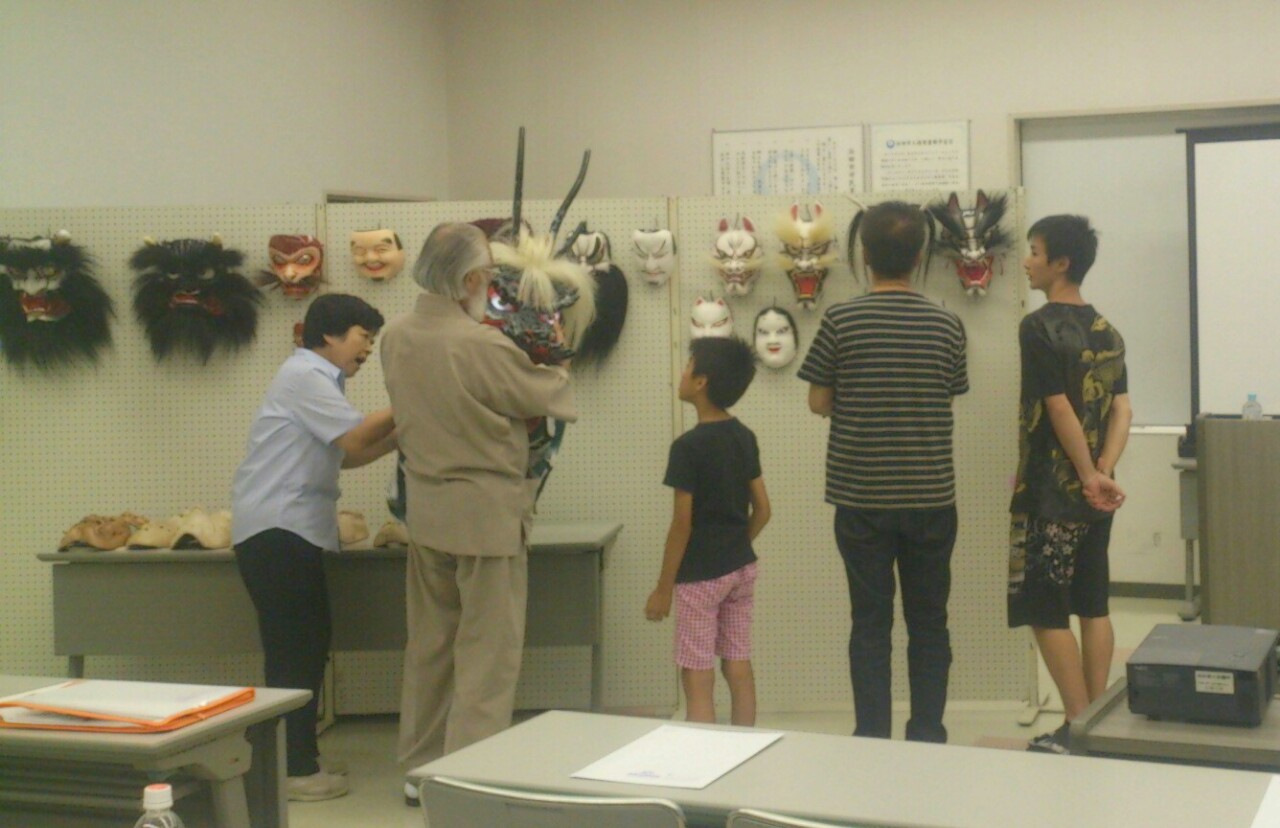

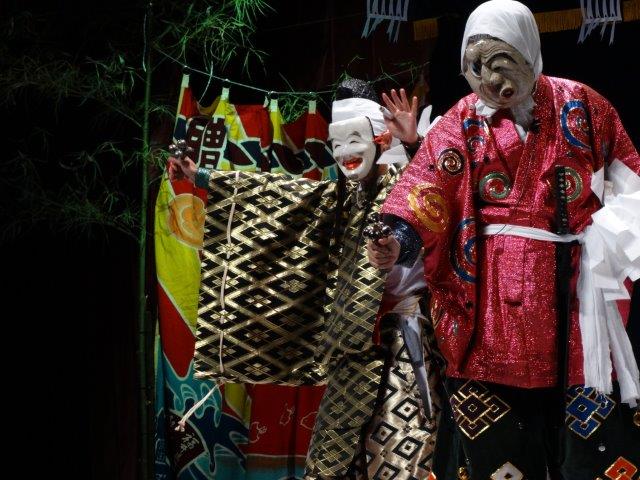

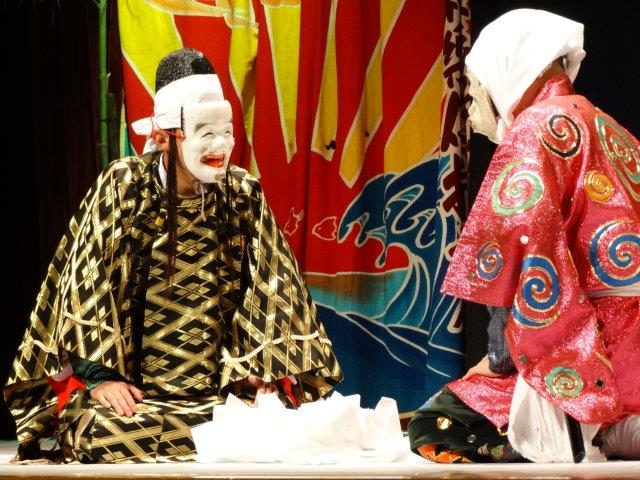

鬼と子供たちとの触れ合いが濃い塵輪。(泣き叫ぶ子供有)

舞方さんが愉しんで舞っておられる姿に、ゆったり寛げる時間が流れていきます。

よく舞われましたね

海の町の恵比須は、釣道具の手入れに余念がありませんでした。

だから、あんなに大きな《めで鯛》が釣れるんですね。

須佐之男命の勇しさ、大蛇の活発さ、嵐の中の戦いそのものでした。

大蛇がお客さんの席でたっぷり遊び、“近さ”が魅力の舞台です。

みすみ夕日神楽

8月 8日(土) はりも山公園 松原神楽社中

8月 9日(日) 三隅発電所ふれあいホール 岡見てんつくてん

8月22日(土) ゆうひパーク三隅 井野神楽

19時~21時 開催場所がそれぞれ違います。

詳細

http://www.all-iwami.com/modules/news/index.php?page=article&storyid=944

2015,07,27 Mon 22:45

甲子園出場おめでとうございます。

頂点の興奮冷めやらぬ週明けとなったことでしょう。

暑くて熱い夏に!

今年の高校野球、応援の楽しみが大きくなりました

「泥落とし神楽の祭典」いよいよ結んで参ります。

石見から、上府社中の皆さんです。

今年でこの祭典の主催を降りられる決断をされた上田穣さんが『上府さんに出演してもらって、これで夢が完結した。』とまでおっしゃる、悲願の舞台なのでした。

上府さんの2演目は、若いころの大国主命を主役とする八十神と。

大国主命が、息子たちに国の行く末を任せるような歳になったころのお話。

神々にも過ぎゆく時月があるんですね。

○石見神代神楽 上府社中○

~八十神~

この日、久しぶりに(5年ぶりに)大国主命を舞うよ、とおっしゃった山崎完治さん。

『やっぱり気分が良いよね。大国主命は特別だけぇね。』

私も、以前拝見した山崎さんの猿田彦(八衢)が、目に焼き付いたままでして。。。

そしてお話は「八十神の兄まあ・弟まあ」「日本武尊の兄ぎし・弟ぎし」へと移ります。

どちらも愛される道化。(どっちがどっちだっけ?と迷うことが正直あります。)

『言葉は悪いかもしれんが、兄ぎし弟ぎしに比べても、八十神の兄まー弟まーは、かなり頭の出来が劣るんよ。』

『チャリは面白く可笑しく、でも神楽だけぇ!軽くなり過ぎんように。うちは経験を積んだもんが、話術とか技術で絶妙に魅せるけぇ、見とってみんさい。』

何とも言えない間と茶目っ気で、石見弁のチャリさんが会場を湧かしました。

石見の激しい合戦に、やんや、やんやです。

~鹿島~

力比べ、相撲の始まりとも紹介される物語。

観客を巻き込んで賑やかに演じられることが多いですね。

地域によっては、2神が大岩を投げ合って力を競うことがありますが。

ここでは建御名方命(たけみなかたのみこと)が担いだ大岩は「力を見せつけたり」「武器」だったりするんですね。

その大岩について(大森神楽団でお馴染みの)優さんが何気なく言ったひとこと。

『あれは出雲の国を象徴するんじゃない?簡単には渡さないぞって言う気持ちの表れじゃない?』

すごい!その解釈が一番好きかも

沢山のお客さんが巻き込まれておりました

2015,07,27 Mon 17:21

西村社中さんと両谷社中の皆さん。

マイカメラがあったらな~

続く2団体は、島根です。

まずは、益田市から、三葛神楽保持者会の皆さんです。

初めて拝見しましたので、まずはご紹介です。

○三葛(みかずら)神楽保持者会(益田市匹見町)○

明治27、8年ごろに神職から氏子へと伝えられたのが始まりと言われます。

山口、広島との県境近くに位置することから、島根を含み三面にまたがるので。

もともとは「三面(みずら)」と言われ、後に「三葛(みかずら)」に変化したのだそうです。

神楽も、他の地域との交流の中に、様々に影響を受けながら育まれたと伝えられます。

又、石見でもなかなか見られない「六調子打切」と言われる囃子が最大の特徴。

打切りとは「頭をきる」ことを言い『パンッパンッと打ち切るような叩き方』なのだそうです。(抽象的ですみません)

古い木彫りの面を数多く所有・今に使用され、面の裏に「神職神楽組」と書き残されているものもあるようです。

氏子へと伝承されて以降、時代を見守ってきた面ですね。。。

物語のはじめに登場するのは、諸悪の根源、京の都・下京に住まいする「男」です。

~貴船~

「貴船がもとで変化舞が生まれた」と伝えられる古い舞は、三葛の皆さんの十八番演目。

貴船の鬼女は花形と呼ばれます。

陰惨な重いお話ですが、前半は親しみやすい言葉でテンポよく、懐かしさのある笑いが広がり。

後半は、感情移入する隙もないほど、女の怨塊の恐ろしさが舞われます。

『祝詞をあげてみるが、何ともならんかったらゴメン。』

快活な陰陽師。

姫(女)の舞い方は、足の親指に有り。と伺いました。

貴船を初めてご覧になった方は、その終わり方に唖然とされていたようです。さぞ、驚かれたことでしょう!

~鬼反し~

この日は、上演後のお着換え真っ只中、控室でお話を伺いました。

汗を拭き拭き、渡辺清登代表には細やかに説明を頂きました。有難うございました

さて、鬼反し。

三葛の地は、吉和に近く、十二神祇神楽の影響もあるようです。

上演前に解説されたのですが、三葛の鬼反しと、十二神祇の「世鬼の舞(荒平の舞)」は共通点が多いと言います。

特に、降参する鬼が『この杖の由来といっぱ、この本杖をもって三度撫づれば、七珍万宝(しちちんまんぽう)・・・』と杖について話す場面はそのものですね。。。

益田特有の勇ましい大太鼓、会場を魅了しました。

素朴でシンプルな採物が、厳かさを引き立てます。

古い物には違いありませんが、作者・創作年は不明と伺いました。

修理すると、面の趣をはじめ“何かが違ってしまうかもしれない”と踏み切れないお気持ちもあるそうです。

次回は、石見神代神楽上府社中の皆さんです。

2015,07,26 Sun 23:47

「第6回泥落とし 神楽の祭典」続いて、梶矢神楽団の皆さんです。

実はこの祭典の開催日は、広島神楽定期公演に梶矢の皆さんが出演される3日前のことでした。

定期公演と同演目でしたので、「予習」の気持ちでギラギラと拝見。

後日、長尾良文団長にまとめて質問をさせて頂き、目から鱗の2演目となったのです。

又、定期公演では、どうしても時間短縮で上演して頂くことになりますが。

この祭典では時間無制限!(スケジュールはしっかり組まれていますよ

神楽団独自の間合いに、行間を読む醍醐味を味わうことができました。

ブログでご紹介したばかりですので、ここでは(比較的はっきりと撮れて嬉しかった)写真をメインにご紹介します。

演目のご紹介など、合わせて、定期公演の様子も見てみてくださいね。

http://yuuko.xii.jp/blognplus/index.php?e=867

http://yuuko.xii.jp/blognplus/index.php?e=866

○梶矢神楽団○

~塵倫~

~山伏~

次は、三葛神楽保持者会の皆さんです。

2015,07,25 Sat 21:06

東谷(ひがしだに)神楽保存会の皆さんの2演目です。

初めて拝見いたしましたので、まずは保存会のご紹介から

○東谷神楽保存会(岩国市)○

山口県東部の周防沿岸に分布する神舞(かんまい)系統の神楽。

明治以降、神職から氏子へと伝承される。

高度成長期、伝承者不足より一時中断し、今から15年前、平成27年に復活。

(パンフより一時抜粋)

およそ40年ぶりの復活に際しては、当時80歳の方から直接指導を受け、現在、そのお孫さんにあたる方も、保存会で若い力を発揮されています。

~注連灑水(しめしゃすい)~

舞殿は「内注連(うちじめ)」と呼ばれます。

その外側に「外注連(そとじめ)」と呼ばれる場所を設け。

内注連と外注連の間に緑の糸を張り、外注連から内注連に神送りを行う儀式舞です。

気持が逸るようなテンポの楽。

舞人は常に足を動かし、体力の必要な舞は“笛で舞う”と表現されます。

一方で、鮮やかな神楽色が揺れ、終始華やかに大きく舞われる姿は、舞殿だけでなく全ての空間を清めるようでした。

保存会の舞人さんは、①幣の手②扇子の手③帯の手④太刀の手と、習っていくのだそうです

4人が集えば、日本の国の1年の営みを思い。

~岩戸~

物語は、神話に基づく、よく知る神楽・岩戸の流れですが。

ここでは、天照大御神側の視点や気持で舞われています。

天照大御神を讃える舞であることから、終盤の喜び舞も天照大御神が舞い納められます。

『岩戸は、「荒神(あらかみ)」「五郎の王子」と並んで、うちの得意演目です。

大御神の華麗で優美な舞が、この神楽の一番の見どころです。』

阿部重夫代表のお話です。

阿部さん、お忙しい中を快くお話を聞かせて頂いて、ありがとうございました。

私がいつも見ているうずめちゃんとは、雰囲気が違っていました。

続いて梶矢神楽団の皆さんです。

2015,07,24 Fri 23:00