地元一体の神社に奉仕する神職・井上家の古文書によると。

1588年・霜月の奥書に「荒平の詩舞」という神楽台本があり。

この台本から、戦国時代末頃には、有田八幡神社を中心とする有田の神楽が演舞されていたと推測される。

昭和29年、広島県無形民俗文化財指定。

戦後の芸北神楽の礎を築いた神楽団として周知されています。

ドラマチック~ (゚∇゚*)

足名椎:大本 頼雄さん、手名椎:中村弘樹さん。

奇稲田姫:鍵 翔太さん。

穏やかで、柔らかな雰囲気の大本さん、まずは神楽団のご紹介からお願いしました。

有田子ども神楽団の育成にも取り組まれ、年齢も幅広く構成される有田の皆さん。

神楽という郷土芸能が生み出す、地域に根付いた特異な組織です。

様々な学びの場ですね?という質問には。

『若いものがね、言うことを聞かんのですよ。』と会場を笑わせておられました。

にっこり嬉しそうな文句に、若い皆さんへの期待と信頼が滲み出ました。

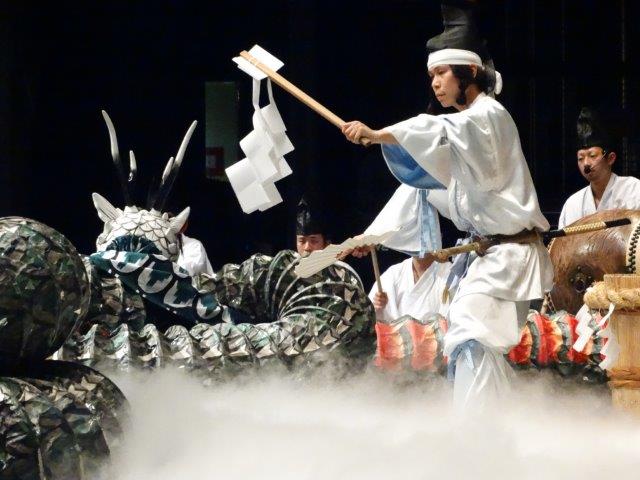

~第二幕 八岐大蛇~

名人芸として讃えられる有田の八岐大蛇。

現団員さんからは、先輩方への敬意が溢れます。

天から下る大蛇。火を吹く大蛇。

当時、観客の度肝を抜いた演出は、その時代の神楽が持つエネルギーを想像させますね。

二頭の大蛇だからこその良さは。。。

『境内や舞台の隅から隅まで、一つの大蛇が思うように表現しながら舞えること。舞子の技術を思う存分披露できることでしょう。』

大本頼雄団長のお話です。

有田の頭をモデルとした神楽団も多かったと伺いました。

大蛇:立盛翔太さん、隅井秀司さん。

お客さんから夫婦?と質問がありましたが、『うちは同性と考えています。』というお答えでした。

スサは、まず「上手に逃げろ」と教えを受けるそうです。

素戔鳴尊:小田 真矢さん。

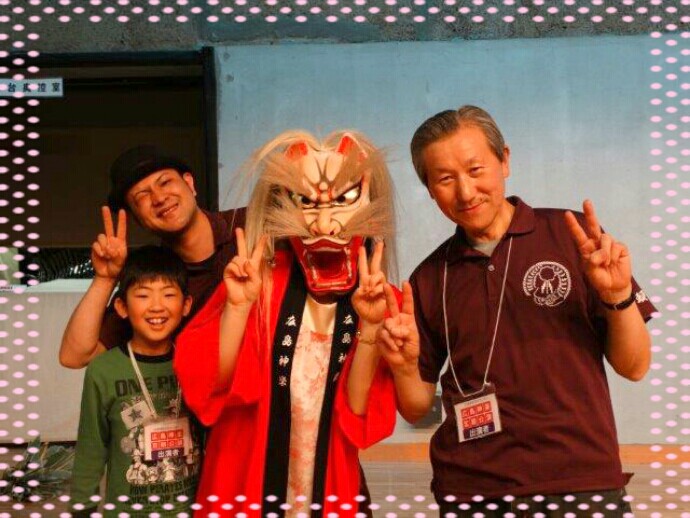

大本団長(右)。森脇直広さん(左上)。

4年生の隅井貴徳君は、子供神楽で頑張ってるよっ

2015,05,06 Wed 09:00