道真さんと仲哀天皇さんに会う、日帰り旅です。

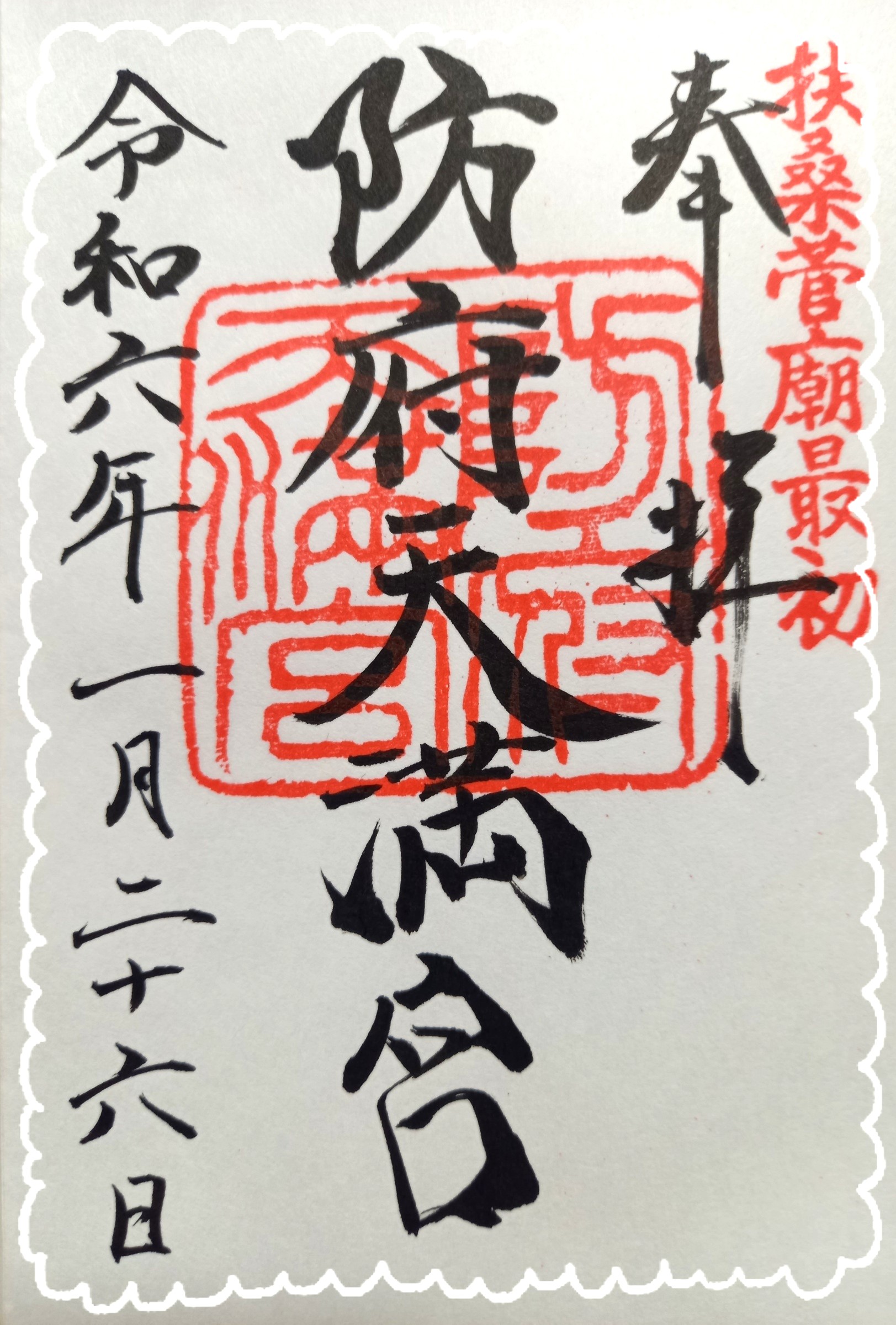

7時過ぎに家を出て、9時過ぎに防府天満宮に到着。

近いですね!

真っ青な眩しい冬の空の下、所々紅白の梅が咲き始めていました。

防府天満宮は何十年かぶりの参拝。

子供の頃、町内会の旅行で来たなぁ。。。

境内のあちこちで、思い出の回収もしてきました。

道真の亡骸を牛車で運ぶ途中、牛が伏せて動かくなり、人々は道真のメッセージと捉え、その場所(太宰府天満宮建立の地)に道真を祀ったという伝説から。

よく見ると梅の下に鳩がいます。

境内に群れる鳩も大切にされています。

さて、全国およそ1万2千社に祀られる道真公。

ご存知のように、防府天満宮は、京都の北野天満宮・福岡の太宰府天満宮と並び、日本三大天神のひとつです。

参拝の前に、この謂れをおさえておきますと。。。

道真さんは、無実の罪で大宰府へと西下される際、周防国・国司の土師氏(はじうじ)を頼り、防府の勝間の浦に寄港されます。

「この地を離れるといよいよ九州だが、京の都と地続きの、この土地に留まりたい。」と無念を残し、大宰府へと向かわれたと言います。

そして大宰府の地でこの世を去った、丁度その日。

勝間の浦に神光と瑞雲(ずいうん・めでたいことが起きる前兆とされる五色の雲)が現われ。

人々は、道真公の魂がこの地に戻ってきたと悟り、社を建立したと伝わります。

道真さんの生まれ故郷にある北野天満宮は、道真さん没後、44年後創建。

終の棲家となった大宰府の太宰府天満宮は、没後16年後に創建。

そして防府天満宮の建立は、道真さんが薨御された翌年です。

よって、防府天満宮は“日本最初の天神さん”と呼ばれています。

道真さんは寒さ厳しい2月1日に、京の都を離れ。

船で淀川を下り、渡辺津(わたなべのつ・現在の大阪市中心部)で海船に乗りかえたとされますが。

その後も下船を繰り返し、各地で足跡を残しています。

今なら、本州と九州は繋がっているくらいの感覚ですが。

この時代、海を渡る九州は本当に遠かったのでしょう。

大宰府へ行きたくない気持ちが、汲み取れるような気がします。

左遷から2年後、2月25日に58歳(59歳とも残される)の若さで薨去。

病死説もありますが、死因ははっきりしていないそうです。

生活難に耐えかねた窮死だったのかもと想像しながら、道真さんを初めて一人の人間として思いを馳せ手を合わせました。

道真公のその怒りと遺憾は、神楽の中で語り継がれていきます。

江戸時代、五重塔の建築に取り掛かるも財政難により中断。

その後2層の楼閣として完成。現在は防府の町を見渡せる展望台となっています。

可愛いあの子たちに会いに行くぞ~

2024,01,27 Sat 21:39

昨日今日と、雪の降り方は如何でしょうか。

今朝は高速の事故で右往左往の影響を受けてしまいました。

自分が当事者にならないように、気を付けないといけません。

雪も凍結も、本当に怖い。

明日の朝も気を付けましょう。

明日(26日)の夜は今年初の満月です。

1月の月は、ウルフムーン。

厳しい冬に食べ物がなく、飢えたオオカミの遠吠えが響くことから名づけられたようです。

月に照らされた美しい雪の景色と、生き物にとって厳しい冬の対比が切ないです。

新聞などでご存知の方も沢山いらっしゃると思いますが。

北広島町に日本刀鍛錬道場をお持ちの、三上貞直(さだなお)刀匠が「第80回中国新聞文化賞」を受賞されました。

.jpg)

この度の受賞をお祝いする会で、刀作りという世界を予習させてもらったのですが、難易度高すぎです。

長い時を経て磨かれてきた作刀の技術は、体感しない限りそうそう理解できるものではありませんね

今回は、炭と砂鉄を三日三晩燃やして作る「玉鋼」を初めて見ることができた!

もう、これだけで感動しました。

又、三上さんのような方が身近にいらっしゃるということに幸せを感じました。

優しく気さくで、陽だまりのような方。

これからも作品と共に、その人柄にも多くの方が集われるでしょう。

改めて、中国新聞文化賞の受賞、おめでとうございます。

三上さんは現在、奥出雲の日刀保たたらに入り、今年のたたら製鉄を始めておられます。

作業の安全をお祈り致します。

古代よりこの地で、たたらが盛んであったことに思いを馳せ。

そして、もののけ姫の色んな場面も思い浮かんできます

ところで!

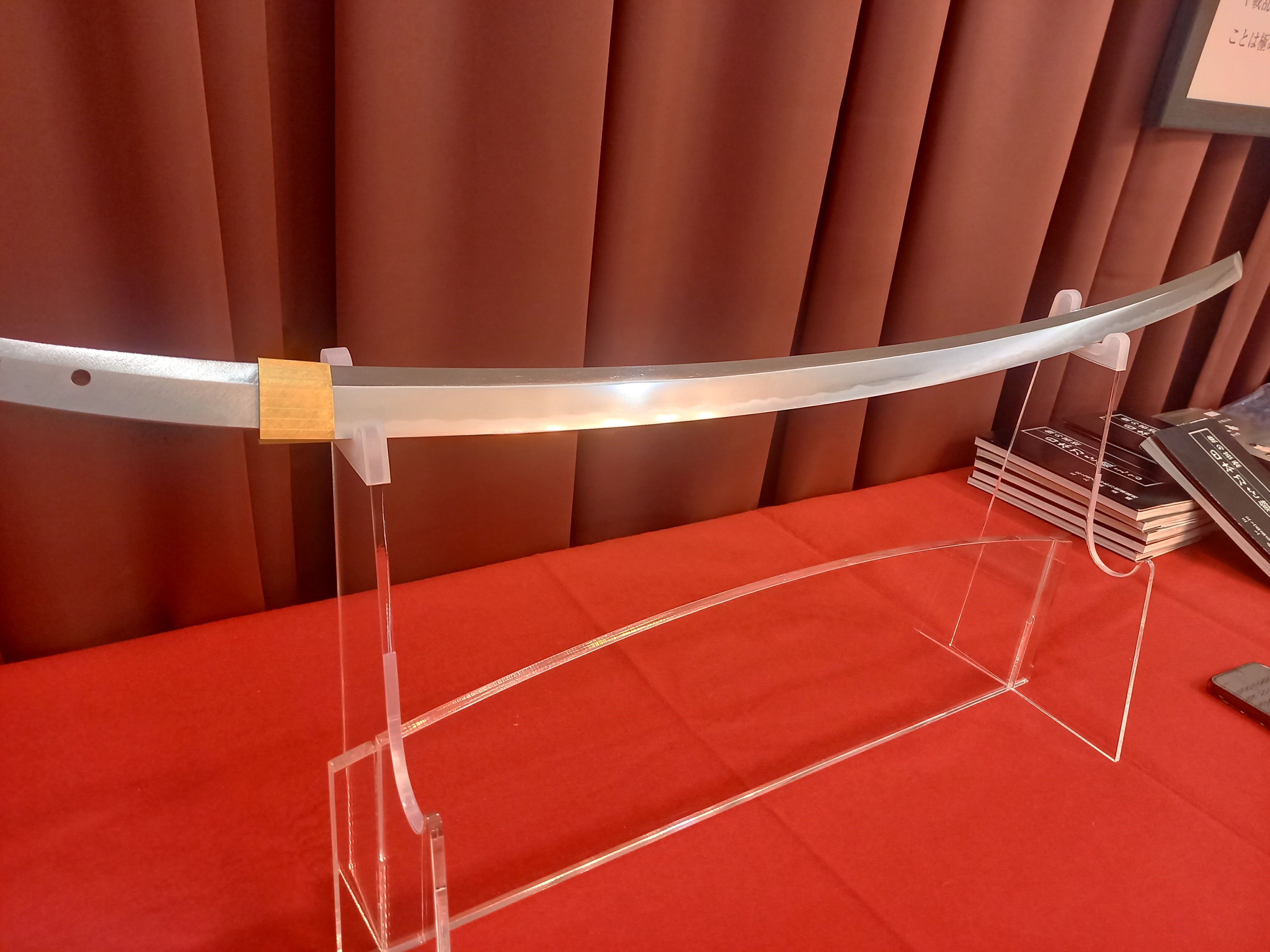

祝賀会の会場で、鋭い輝きを放つ一本の太刀。

三上さんと北広島町の安芸吉川会で取り組まれている、国宝「狐ヶ崎(きつねがさき)の太刀」写しの第一刀です。

正治2年(1200年)吉川氏2代目の友兼の武勇を伝える狐ヶ崎の太刀は、800年もの間、守り刀として受け継がれ。

鎌倉初期の作刀時の姿をそのまま伝える太刀として、国宝中の国宝と称される有名な刀だそうです。

岩国の吉川史料館が所蔵していますが、門外不出。

しかも滅多に公開されません。

吉川本拠地と伝わる、北広島町の歴史文化の発信と。

作刀の技術の保存と継承のため、六振りの写し作成が進められています。

日本刀を展示する美術館や観光地は、意外に多いですが。

鑑賞する気持ちが大きく変わりそうです

写し事業のHPを見つけましたので、ご参照までに~

https://aki-kikkawa.kitahiroshima.net/kifu.html

2024,01,25 Thu 23:35

紫色(写真では光ってピンクに見えますが紫なのです)のバラの花言葉は「信頼」や「尊敬」です。

コロナ禍前の年明けのイベントが、少しずつ形を変えながらも揃いました。

男子駅伝は、島根45位ということで。

若い新メンバーの経験年となった、今年のレース。

これから未知数ですから~

石川県チームへのエールは大きかったですね。

大地震の苦痛と避難生活。

練習どころではなかった日々から、出場への決心をされるまで様々な葛藤を想像しました。

来年、復興が進むニュースと共に、石川県チームが活躍されることを祈ります

4日間に渡ってのプログラムも、今日の資料作りで終了です。

これまで、先輩たちのサブとしてついてきましたが。

「今回は一人で一クラス担当して」と任されてしまって。

ひとり?!

何を聞かれるか分からないのに?!

コワイヨ(꒪⌑꒪.)!!!

なぜなら、前回先輩が受けていた質問が。

「どうして鳥は、高い空が飛べるのですか?」

むずかしっ

肺の機能とか?渡りの必要性とか?簡単には答えられんって

なので昨夜は、子供たちの質問を予想して遅くまで必死で勉強し直しました。

でもそのお陰で、新しい事も色々学べたし!アップデートできたような気がする。

結局。

4年生の子供たちは勉強熱心で、予習も復習もバッチリで心配するほどじゃなかったです。

さて、屋外野鳥観察で見た、およそ20種類の野鳥の中から一番好きな野鳥のイラストとその特徴をまとめる授業。

子供たちの人気の野鳥は、同率1位でこの子たち。

カラフルな鳥が人気です。

今回、鳥に初めて興味を持ったという子がいて嬉しかったけど。

子供たちの研究の中にも、鳥の環境の変化が滲んでいました。

「間違いなく、鳥は少なくなっている」という話では。

鳥が生きられない地球で、人間が生きていけるのか?という話にもなりました。

環境が変わって、巣が作れなくなり、エサも無くなり。

声もなく静かに姿を消していく野鳥の現実は、未来を生きる子供たちには他人事ではないかもしれません。

いつまでも可愛い鳥たちが、当たり前のように傍で暮らしていける世界であって欲しいですが。。。

2024,01,23 Tue 00:23

昨夜はリーガロイヤルで選手の方を沢山見かけましたし。

どちらかの県のチームが、ロビーで輪になってミーティングをされていました。

コロナ禍前は、島根県チームの激励会なども盛大に行われていましたが。

昨年から、選手の皆さんの体調管理を考慮して無くなりました。

フレッシュな選手が加わる島根チームには、今年こそひとつでも順位を上げて欲しいし。

広島も上位を目指して欲しいし。

今回は、石川県も明るい成績であってほしい。

明日は仕事しながら。。。経過が気になるだろうなぁ

この日御碕の絵馬は、未来に対しての願い事を書くのが相応しいそうです。

舞茸や源氏巻、浜田のお魚などなど次々と購入し。

神楽が始まるので、ステージへ!!

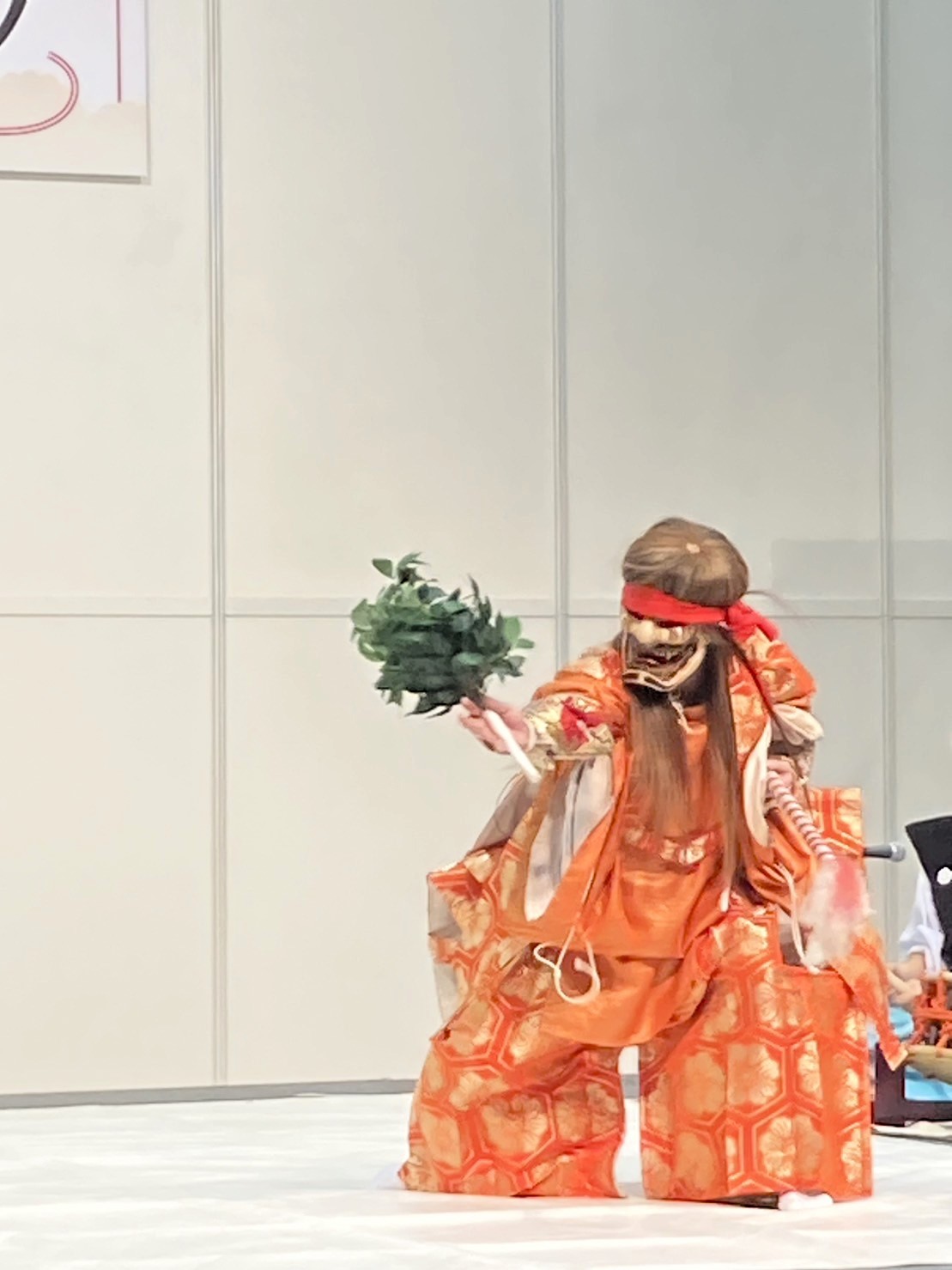

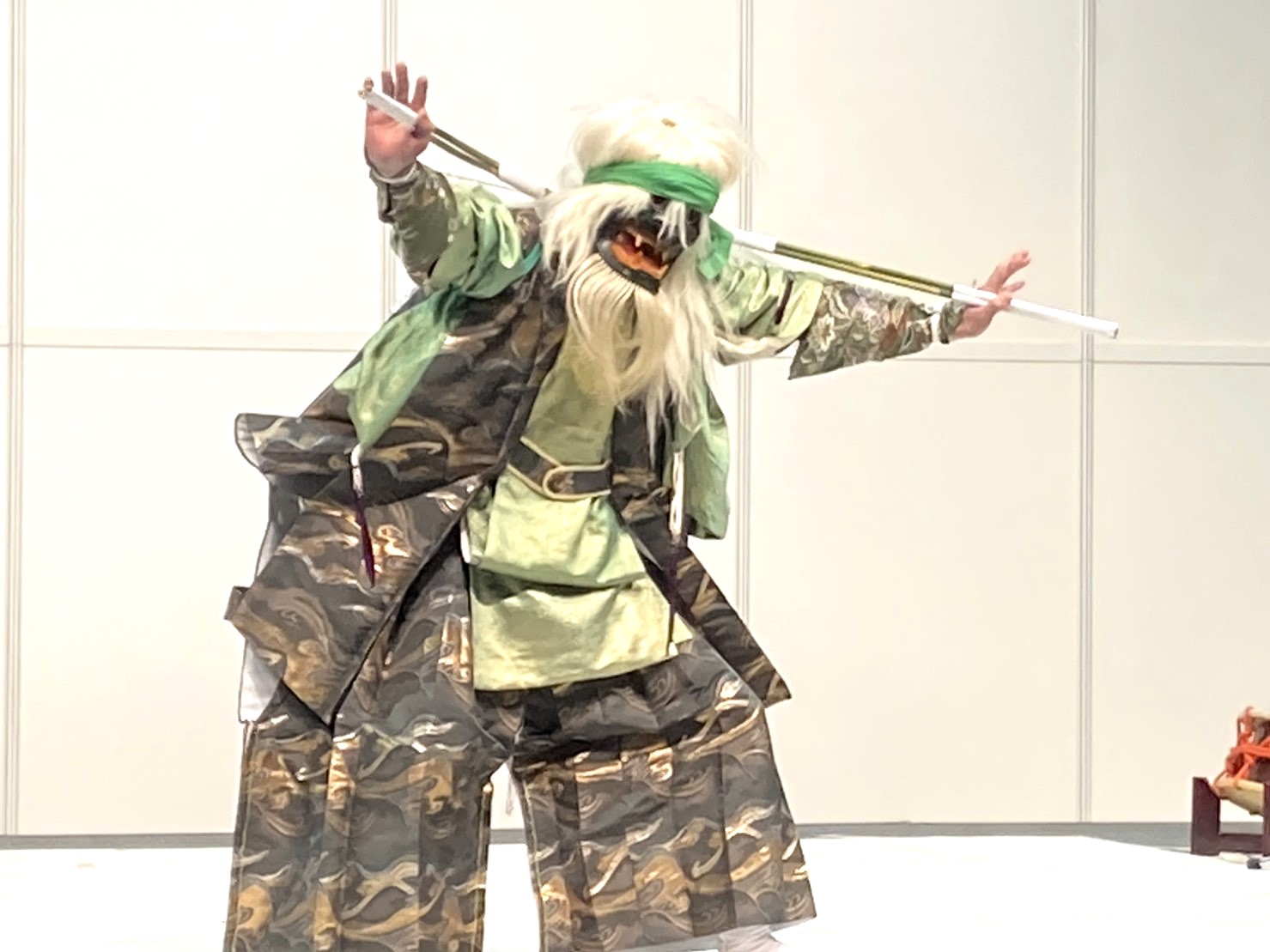

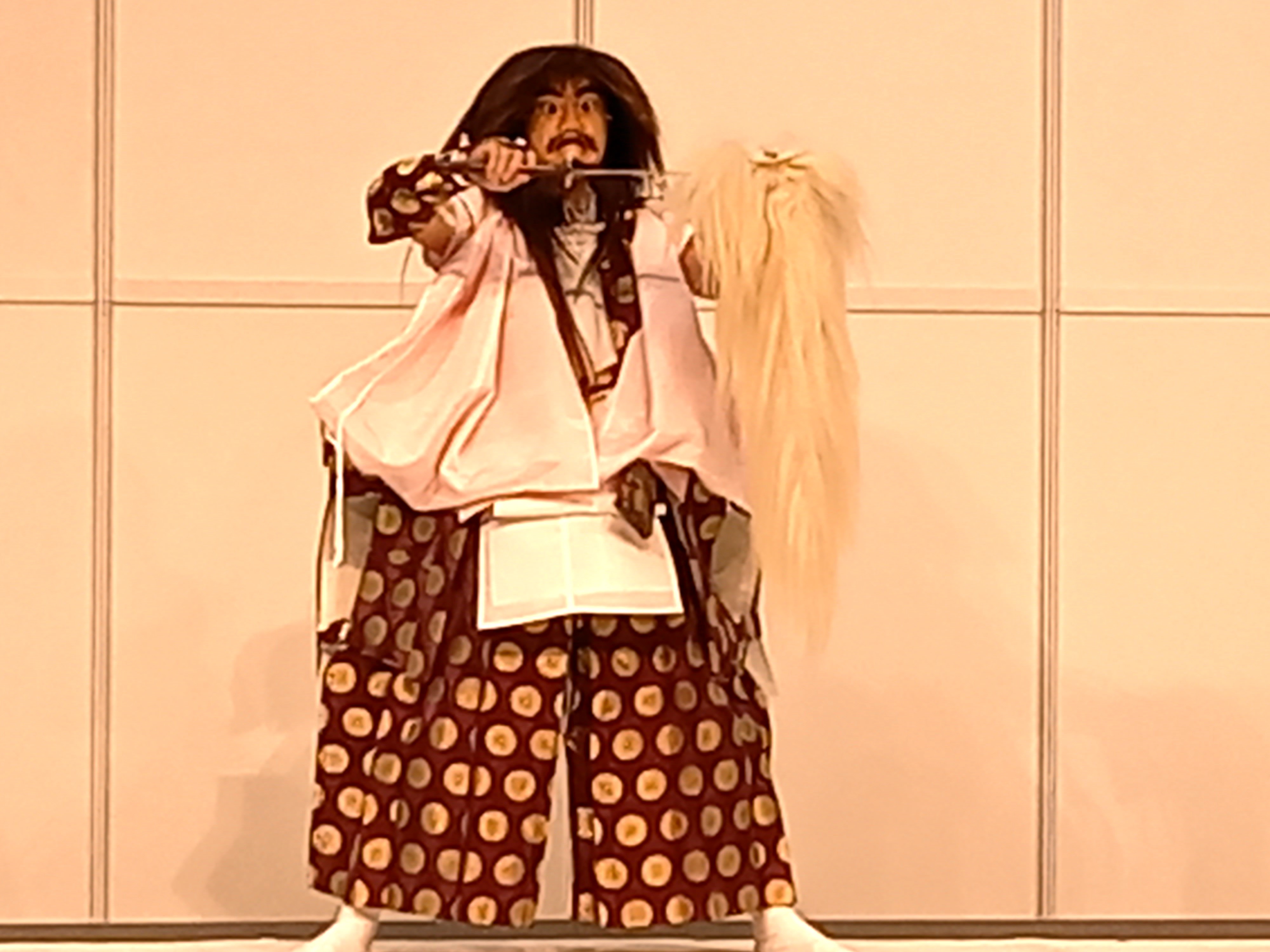

大土地神楽保存会 神楽方の皆様の「八千矛」を拝見しました。

只今、カメラ修理中に付き、スマホ撮影です。

~大土地神楽保存会 神楽方 「八千矛」~

八千矛は、大土地神楽団のみ保持する演目で、若い会員さんの登竜門ともいえる舞だそうです。

大国主さんと八十神の戦いを舞い、あらすじはシンプル。

そして合戦は舞も奏楽も激しく、熱く!グッと引き込まれる舞です。

『大國主大神が、出雲の国を平和にするため活躍された若い頃の物語で、その時の名前を八千矛神(やちほこのかみ)と言います。

まだ出雲の国が戦争を繰り返している頃、八千矛神の兄神である八十神とその子分たちが悪事を働いていました。

そこで兄神たちを懲らしめ、人々が安心して暮らせるようにと、八千矛神は弓矢や刀をもって戦われ、出雲の国が平和になるまでを描いています』

※大土地神楽保存会HPから

八十神の持つ採物は“あおたけ”と呼ばれ、竹でできたこの採物は八十神のみに使用されます。

あおたけの先には紐のようなものが付いており、注連縄と同じような意味があると伝えられている、と教えて頂きました。

明日は、11:50~都神楽団(美郷町)。

14:55~津田神楽社中(益田市)の皆様が出演されますよ

2024,01,20 Sat 22:53

とはいえ、すでに私は花粉症センサーが働いておりますよ。

花粉症仲間の皆様は、如何でしょうか??

しまねふるさとフェアが開催されます。

コロナ禍以前は、広島の中心部を彩る冬の風物詩でしたが。

今年は会場も大きく広がり、盛大な開催です。

グリーンアリーナ舞台の、神楽の時間だけピックアップしておきます。

演目は発表されていませんので、当日のお楽しみですね(*^_^*)

1月20日(土)

13:00~土江子ども神楽団(大田市)

14:55~大土地神楽保存会 神楽方(出雲市)

1月21日(日)

11:50~都神楽団(美郷町)

14:55~津田神楽社中(益田市)

2024しまねふるさとフェア

https://www.tss-tv.co.jp/shimanefair/y2024/

2024,01,17 Wed 16:03